Il se pourrait que les émissions d'amines, d'origine naturelle ou provoquées par l'homme, influencent la formation de particules dans l'atmosphère – et donc notre climat. Grâce à de nouvelles méthodes de mesure, d'une précision inégalée à ce jour, la formation de particules à partir d'amines et d'acide sulfurique a pu être déchiffrée au niveau moléculaire. Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer (PSI) ont largement contribué à cette avancée grâce à des mesures ultrasensibles des amines, et en déterminant la vitesse de croissance des particules nouvellement constituées. Ils rapportent à présent leurs résultats dans une prépublication en ligne de la revue scientifique « Nature ».

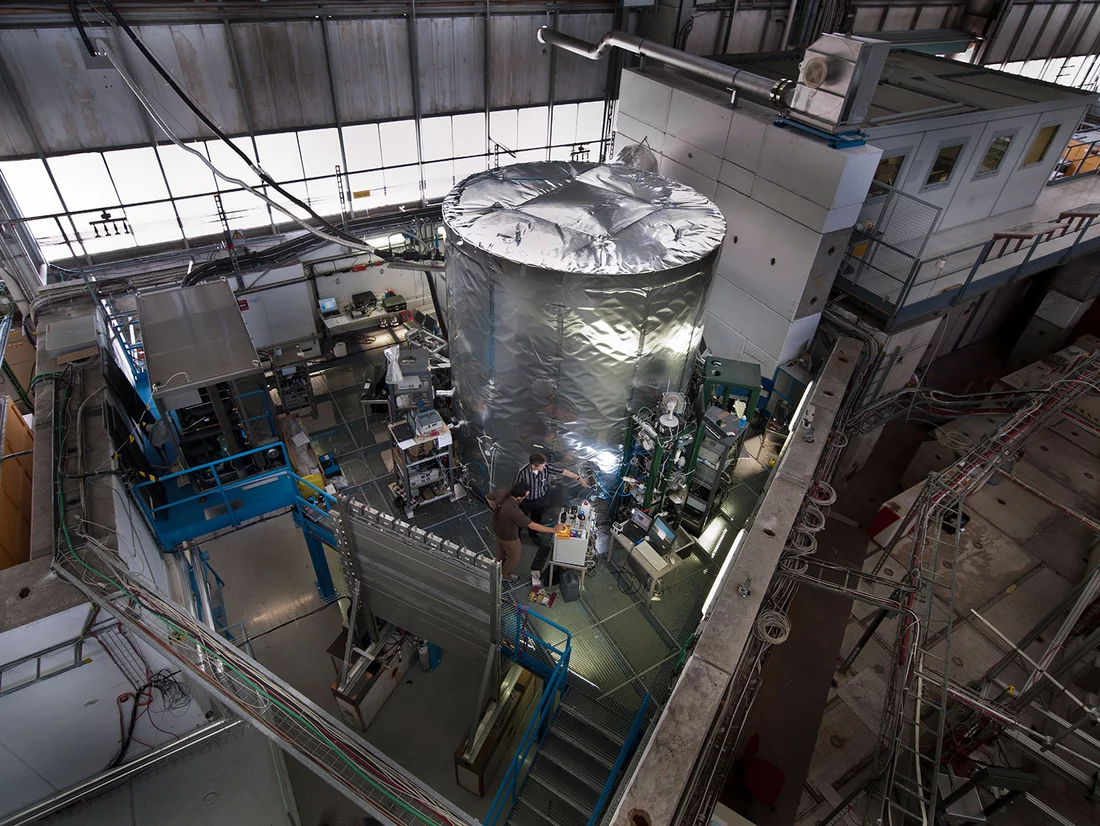

La formation de nouvelles particules dans l'atmosphère – les scientifiques parlent de nucléation – recèle encore de nombreuses énigmes. L'une d'entre elles vient d'être résolue, grâce à de nouvelles mesures issues de l'expérience CLOUD, au CERN. CLOUD (Cosmics Leaving OUtdoor Droplets) étudie depuis 2006 l'influence du rayonnement cosmique sur la formation de ces particules. 18 instituts de neuf pays collaborent dans le cadre du projet. Des scientifiques du PSI y apportent une contribution décisive, et certains éléments de construction essentiels de la chambre climatique ont été développés au PSI.

La vapeur d'eau ne peut pas se condenser toute seule en gouttelettes et former des nuages. Elle a besoin de noyaux de condensation pour la formation de gouttelettes: les aérosols, de minuscules particules qui planent dans l'air, et auxquelles les molécules d'eau viennent s'attacher en couches. Un centimètre cube d'air contient 10 à 1000 noyaux de condensation de ce genre. On sait que leur présence a des effets significatifs sur le climat. D'un côté, les aérosols contribuent à la formation de nuages, de l'autre, ils réfléchissent l'énergie solaire vers l'espace. Ces deux effets contrecarrent le réchauffement. Mais on ignore encore largement comment ils se forment. « Notre démarche ressemble à un grand puzzle que l'on tente de reconstituer, explique Urs Baltensperger, directeur du Laboratoire de chimie de l'atmosphère à l'Institut Paul Scherrer, et membre de la direction scientifique de CLOUD. Quelles sont les impuretés qui contribuent à la nucléation ? A quel endroit ? Avec quelle intensité ? Voilà le défi. »

L'importance inattendue des amines

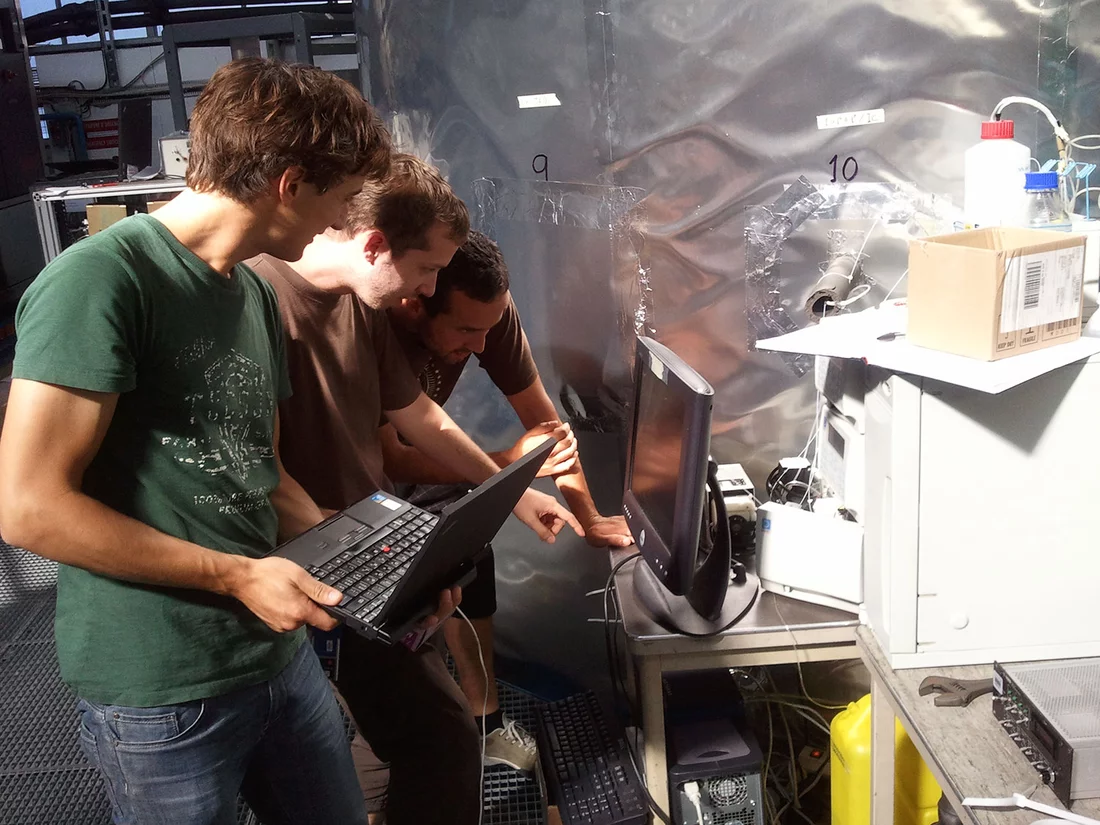

Dans la chambre climatique CLOUD, il a été possible, pour la première fois, de démontrer l'importance de la présence de parts infimes d'amines pour la formation des aérosols. Les amines sont une famille de substances étroitement apparentée à l'ammoniaque. « Nous avons introduit dans l'air des amines en quantités tellement infimes, qu'il aurait été impossible de les mesurer par les méthodes utilisées jusque là, détaille Urs Baltensperger. Pour ce faire, nous avons dû, dans un premier temps, développer à l'Institut Paul Scherrer des méthodes de mesure suffisamment sensibles pour CLOUD. Par la suite seulement, nous avons pu démarrer les mesures, qui ont duré deux ans. Les résultats de ces travaux sont à présent publiés dans le magazine ‘Nature'. Il a ainsi été possible d'observer une nucléation, avec une concentration d'une molécule d'amine pour un trillion de particules d'air, et des concentrations naturelles d'acide sulfurique. »

Or, il s'est avéré qu'en cas de concentrations extrêmement faibles, la formation d'aérosols augmentait de manière particulièrement importante. Le chercheur rappelle que jusqu'ici, les possibilités d'effectuer des mesures dans ce domaine de traces n'existaient pas. On était ainsi parti, à tort, du principe d'une augmentation linéaire.

Les amines sont connues pour leur tendance à se lier à l'acide sulfurique. Si l'augmentation est moins forte en cas de concentrations plus importantes, cela dépend aussi du fait que, souvent, l'atmosphère ne contient pas suffisamment de molécules d'acide sulfurique auxquelles les amines pourraient se lier. Le taux de formation de particules découvert s'est avéré mille fois plus important qu'avec de l'ammoniaque, et aussi important que le taux de formation que l'on observe dans l'atmosphère réelle. En revanche, l'influence du rayonnement cosmique sur la vitesse de formation des particules s'est révélée minime.

Les facteurs du succès

Selon Urs Baltensperger, une condition a joué un rôle essentiel pour le succès des mesures : « Avec l'expérience CLOUD, c'est la première fois que l'on produit un environnement aussi propre et précisément contrôlé dans l'atmosphére d'une chambre climatique, souligne-t-il. L'influence de facteurs même minimes sur la formation d'aérosols a ainsi pu être maîtrisée. Nulle part au monde des mesures aussi précisément contrôlées n'ont été obtenues. Jusque là, même avec la plus grande diligence, de petites impuretés faussaient toujours les résultats de mesure. » Autre facteur de succès : le développement de méthodes de mesures encore plus sensibles, pour déterminer la concentration des gaz et la composition des particules en train de se former. Le fait que l'équipe de l'Institut Paul Scherrer ait finalement réussi à mesurer avec précision des concentrations d'amines aussi faibles a joué un rôle déterminant.

Les modèles climatiques pourraient gagner en précision

L'approfondissement des connaissances sur la formation des aérosols est essentiel pour les modèles climatiques. D'un côté, les aérosols réfléchissent le rayonnement solaire dans l'espace, de l'autre, ils contribuent à la formation des nuages.

A cela s'ajoute le fait que plus la gouttelette dans le nuage est fine, plus le nuage est « dense ». C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup d'aérosols sur lesquels les gouttelettes peuvent se former, alors que l'air est pauvre en humidité. Les gouttelettes restent alors plus petites, le nuage paraît « plus blanc » et réfléchit davantage la lumière du soleil. Par ailleurs, un nuage de ce type ne va pas libérer rapidement son contenu en eau, et réfléchira donc plus longtemps l'énergie solaire dans l'espace. Si, à un moment donné, la Terre n'avait plus aucune couverture nuageuse, chaque mètre carré de la surface terrestre recevrait en moyenne 20 Watt supplémentaires d'énergie thermique. Les aérosols contrecarrent donc le réchauffement de l'atmosphère.

On savait déjà que la moitié environ des aérosols était d'origine naturelle. Les connaissances sur le mécanisme de la nucléation étaient toutefois rudimentaires jusqu'ici. Plus on apprend sur la formation des aérosols, plus les modèles climatiques sont susceptibles de gagner en exactitude.

Text: Alexandra von Ascheraden

À propos du PSI

L'Institut Paul Scherrer développe, construit et exploite de grandes installations de recherche complexes et les met à disposition de la communauté nationale et internationale. Les principales recherches de l'Institut sont centrées dans le domaine matière et matériaux, energie et environnement, santé. Avec 1500 collaborateurs et un budget annuel d'environ 300 millions CHF, le PSI est le plus grand centre de recherche de Suisse.

Informations supplémentaires

Communiqué de presse du CERN (en anglais): CERN's CLOUD experiment shines new light on climate changeArticle de référence du CERN (en anglais, pdf): CLOUD Background Notes

Contact

Prof Urs Baltensperger, directeur du Laboratoire de chimie de l'atmosphère,Institut Paul Scherrer,

Téléphone: +41 56 310 24 08, Courriel: urs.baltensperger@psi.ch [allemand, anglais]

Publication originale

Molecular understanding of sulphuric acid - amine particle nucleation in the atmosphereAlmeida et al. (CLOUD collaboration)

Nature , prépublication en ligne le 6 octobre 2013

DOI: DOI 10.1038/nature12663