Des chercheurs suisses ont réussi à générer des images tridimensionnelles détaillées de la distribution des plaques amyloïdes dans le cerveau de souris atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ces plaques sont des agrégats de nature protéique qui sont caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. La nouvelle technique utilisée pour ces travaux de recherche a permis le développement d’une méthode d’analyse extrêmement puissante qui permettra de mieux comprendre la maladie. Les scientifiques espèrent que cette technique pourra aussi servir de base, dans le futur, à l’élaboration d’une méthode diagnostique à la fois nouvelle et fiable. Les résultats étaient obtenus dans le cadre d’un projet commun de deux équipes de chercheurs – une de l’Institut Paul Scherrer (PSI) et de l’EPF Zurich, l’autre de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Ils ont été publiés dans le journal Neuroimage.

La maladie d’Alzheimer est responsable d’environ 60% à 80% de tous les cas de démence. Elle affecte les malades de différentes manières, mais se caractérise très souvent par une atteinte précoce de la capacité à créer de nouveaux souvenirs car cette maladie touche dans un premier temps des régions du cerveau impliquées dans ce processus. La démence de type Alzheimer se caractérise également par des lésions particulières du cerveau qui se propagent à mesure que la maladie progresse. Une de ces lésions, appelée plaque amyloïde, correspond à une sorte d’agrégat de nature protéique qui se forme entre les cellules du tissu cérébral. Ces lésions apparaissent à un stade précoce de la maladie et leur détection suscite un vif intérêt car cela pourrait permettre d’améliorer le diagnostic et le suivi de l’évolution de la maladie chez les patients. Des méthodes d’imagerie médicale ont d’ailleurs récemment été développées dans ce but. Cependant, ces méthodes ne permettent pas de visualiser chaque plaque individuellement et ne permettent qu’une mesure globale de la quantité de plaques. Les derniers résultats des chercheurs du PSI, de l’EPF Zurich et de l’EPFL montrent que l'imagerie des plaques amyloïdes à l’échelle d’une plaque est possible dans certaines conditions. Selon Matthias Cacquevel, de l’EPFL, « ces progrès pourraient permettre de faciliter le développement et l’évaluation de nouveaux marqueurs d’imagerie des plaques amyloïdes, dans le but final d’améliorer le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ».

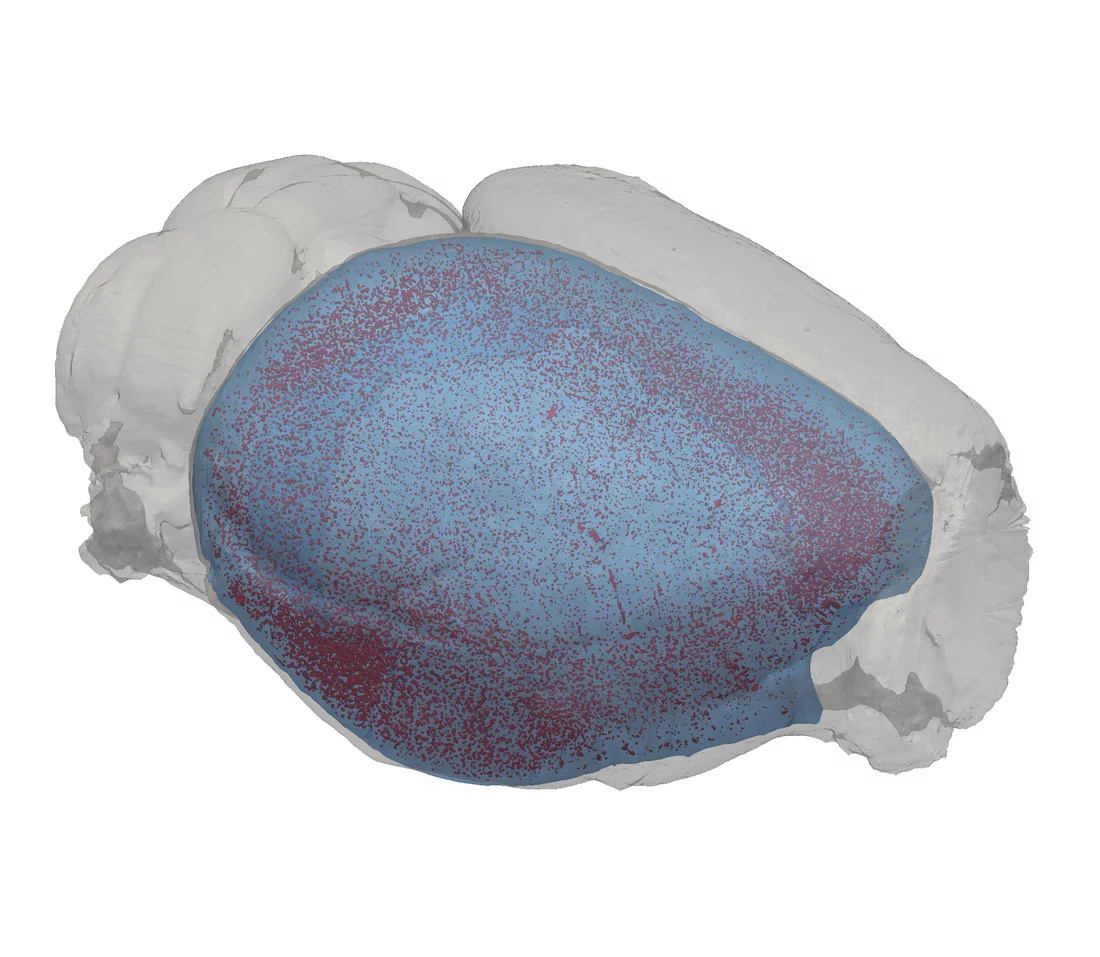

Distribution 3D des plaques amyloïdes à haute résolution

Grâce à une méthode d’imagerie de contraste de phase, les chercheurs sont arrivés à visualiser la distribution exacte des plaques amyloïdes en trois dimensions dans des cerveaux de souris atteintes de la maladie d'Alzheimer, et ceci en très peu de temps. Auparavant, la seule possibilité d'étudier la distribution des plaques individuellement était de mener des études très chronophages. « Jusqu’à présent, pour de telles investigations, il fallait découper le cerveau en tranches, puis colorer celles-ci afin que les plaques deviennent visibles », explique Bernd Pinzer, du PSI. « Ce procédé est classique dans ce genre d’étude. Cependant, il prend énormément de temps car tout doit être fait à la main. Il fournit également moins d’informations que notre nouvelle méthode. Bien entendu, nous avons comparé les résultats de notre nouvelle méthode avec ceux obtenus par la méthode traditionnelle et les résultats se sont révélés très similaires ».

Afin de mettre en évidence la puissance de ce nouvel outil d’imagerie, les chercheurs ont déterminé la distribution des plaques dans le cerveau de plusieurs souris à des stades différents de la maladie. Pour chaque cerveau, les scientifiques ont obtenu une image tridimensionnelle de la distribution globale des plaques de telle manière que le développement de la maladie pouvait être suivi en détails. Des procédés traditionnels auraient difficilement pu rendre possible une collecte d’informations aussi complètes.

Développement de techniques de diagnostic fiables

« L’un de nos objectifs est d’utiliser la technique de contraste de phase pour améliorer les méthodes d’imagerie actuelles qui permettent de détecter les plaques amyloïdes du vivant du patient, poursuit Bernd Pinzer. Ces méthodes sont en évolution constante et il est important de comparer leurs résultats avec ceux obtenus grâce à une méthode précise et fiable. Désormais, il sera possible de comparer directement deux séries d'images du cerveau d'une souris en 3D, l’une produite par la méthode diagnostic à évaluer et l’autre par notre technique de contraste de phase. Une des méthodes de diagnostic disponibles est la tomographie par émission de positons (TEP) qui permet de détecter les plaques grâce à des traceurs radioactifs».

La dose de rayons X requise pour obtenir la résolution nécessaire à l’imagerie des plaques amyloïdes par la méthode de contraste de phase est cependant élevée. Ainsi, elle ne permet pas d’effectuer des mesures sur des animaux vivants pour le moment. Toutefois, cette méthode est déjà un outil de recherche remarquable qui facilitera l’étude de la maladie d'Alzheimer. « Cet outil permettra de réaliser des études plus systématiques de la distribution des plaques amyloïdes dans les modèles expérimentaux, ajoute Matthias Cacquevel. Cela permettra d’étudier plus précisément le lien entre les plaques et les symptômes de la maladie par exemple, ou encore la manière dont ces plaques se propagent dans le cerveau. »

Des informations détaillées obtenues à partir de changements de la lumière

Ces travaux de recherche ont été menés au centre suisse du rayonnement synchrotron (Source de Lumière Suisse SLS) du PSI. Le SLS génère un rayonnement synchrotron, c’est-à-dire des rayons X d’une très forte intensité et d'une grande cohérence. L’imagerie en contraste de phase se déroule dans des conditions similaires à un celles effectuées de manière conventionnelles par des rayons X. Les chercheurs exposent le spécimen étudié aux rayons X (qui traversent ce dernier) et ils déterminent comment le rayonnement évolue durant le processus. Cependant, l’image obtenue par un scan normal aux rayons X montre seulement comment la lumière est atténuée par l’objet. En fait, il montre d’une certaine manière l’ombre de l’objet. Le problème est que la plupart des tissus mous atténuent les rayons X approximativement de la même manière, ce qui les rend difficiles à distinguer les uns des autres. « Avec la méthode de contraste de phase que nous utilisons ici, nous prenons aussi en considération le fait que des tissus différents peuvent dévier légèrement la lumière de sa direction originale. En physique, cet effet est connu pour générer un déplacement de phase des rayons », explique Marco Stampanoniprofesseur de microscopie par rayons X à l’Institut de technique biomédicale de l’EPF Zurich et chef de projet au sein de PSI. L’équipe dont il est en charge a construit la station de mesure et a mis au point l’expérience. « Notre instrument peut mesurer des déplacements aussi subtils avec beaucoup de précision et transformer cette information en images compréhensibles.»

L’imagerie de contraste de phase pour différentes applications médicales

« Si nous ne pouvons pas encore utiliser la méthode de contraste de phase chez des patients pour détecter les lésions de la maladie d’Alzheimer, nous sommes néanmoins proches de développer des outils diagnostiques pour d’autres maladies, souligne Marco Stampanoni. Nous avons déjà montré, dans une étude pilote sur l’imagerie de tumeurs dans le cancer du sein, à quel point l'information obtenue par contraste de phase pouvait être utile. Une première étape vers des applications cliniques pourrait être le développement d'installations dédiées à la mammographie, avec un premier prototype pouvant être utilisé directement par le médecin. »

À propos du PSI

L’Institut Paul Scherrer développe, construit et exploite de grandes installations de recherche complexes et les met à disposition de la communauté nationale et internationale. Les principales recherches de l’Institut sont centrées dans le domaine matière et matériaux, energie et environnement, santé. Avec 1500 collaborateurs et un budget annuel d’environ 300 millions CHF, le PSI est le plus grand centre de recherche de Suisse.

A propos de l’EPFL

L’EPFL est la plus cosmopolite université technique européenne. Elle accueille des étudiants, des professeurs et des collaborateurs de près de 120 nationalités. A vocation à la fois suisse et internationale, elle est donc guidée par un souci constant d’ouverture ; ses missions d’enseignement, de recherche et de partenariat touchent les milieux les plus divers : Universités et écoles d’ingénieurs, pays en développement et en émergence, écoles secondaires et gymnases, industrie et économie, milieux politiques et grand public.

Contact

Dr. Bernd Pinzer, Laboratory for Macromolecules und BioimagingInstitut Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, Suisse,

Téléphone : +41 56 310 3639; Email: bernd.pinzer@psi.ch

Prof. Dr. Marco Stampanoni, Laboratory for Macromolecules und Bioimaging at the Paul Scherrer Institute et Institute for Biomedical Engineering at the université de Zurich et EPF Zurich,

5232 Villigen PSI, Suisse

Téléphone : +41 56 310 4724; Email: marco.stampanoni@psi.ch

Lionel Pousaz, EPFL Service presse, , EPFL P-SG MEDIACOM, CM 2 362 (Centre Midi), Station 10, 1015 Lausanne, Suisse

Téléphone : +41 79 559 71 61, Email: lionel.pousaz@epfl.ch

Dr. Matthias Cacquevel, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Brain Mind Institute, 1015, Lausanne, Suisse,

Téléphone : +41 78 693 81 20, Email: matthias.cacquevel@gmail.com

Publication originale

Imaging brain amyloid deposition using grating-based differential phase contrast tomographyB.R. Pinzer, M. Cacquevel, P. Modregger, S.A. McDonald, J.C. Bensadoun, T. Thuering, P. Aebischer, M. Stampanoni;

NeuroImage Volume 61, Issue 4, 16 July 2012, Pages 1336–1346

DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.03.029