Les poussières fines rendent malade et influent sur le climat. Il faut savoir que seule une partie de ces poussières est directement issue de la combustion de carburants ou de bois, le reste ne se formant dans l'atmosphère qu'à partir de différentes substances provenant en partie des gaz d'échappement, mais aussi de sources naturelles comme, par exemple, des forêts. On en sait dorénavant un peu plus : des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer, de l'Université du Colorado et de 29 autres instituts de recherche de différents pays ont étudié la composition des constituants organiques des poussières fines dans différentes régions du monde et ont déterminé à chaque fois les substances à l'origine de leur formation. Ils ont ainsi pu élucider, pour la première fois, le rôle joué par certains composants des gaz d'échappement dans la formation des poussières fines. Ces analyses devraient contribuer, à l'avenir, à éviter de manière ciblée la formation de poussières fines et donc, entre autres, à améliorer la qualité de l'air dans le centre des villes. Elles joueront également un rôle important pour les modèles climatiques du futur. Les résultats ont été publiés le 11 décembre dans Science, une revue scientifique réputée.

Des processus complexes étudiés en les réduisant à leurs composantes essentielles

Dans l'atmosphère, une grande diversité de processus chimiques se déroule en permanence, au cours desquels de plus ou moins grosses molécules peuvent se décomposer en molécules plus petites ou, au contraire, de petites molécules peuvent s'agglomérer pour en donner de plus grosses et se fixer sur de petits grains de poussières fines. Afin de comprendre les changements essentiels de la matière organique dans l'atmosphère, il n'est cependant pas nécessaire de suivre individuellement chacune des plusieurs milliers de substances contenues dans l'air. Comme ont pu le montrer les chercheurs, il a suffi d'étudier un petit nombre de propriétés chimiques bien définies de ces substances, propriétés décisives pour leur comportement dans l'atmosphère. Par exemple, le rapport entre la teneur en oxygène et la teneur en carbone d'une substance est déterminant dans sa capacité à absorber de la vapeur d'eau et donc dans celle des petits grains de poussières fines à se muer en germes pour la formation des nuages

, explique André Prévôt, qui est responsable du suivi de ce projet à l'Institut Paul Scherrer.

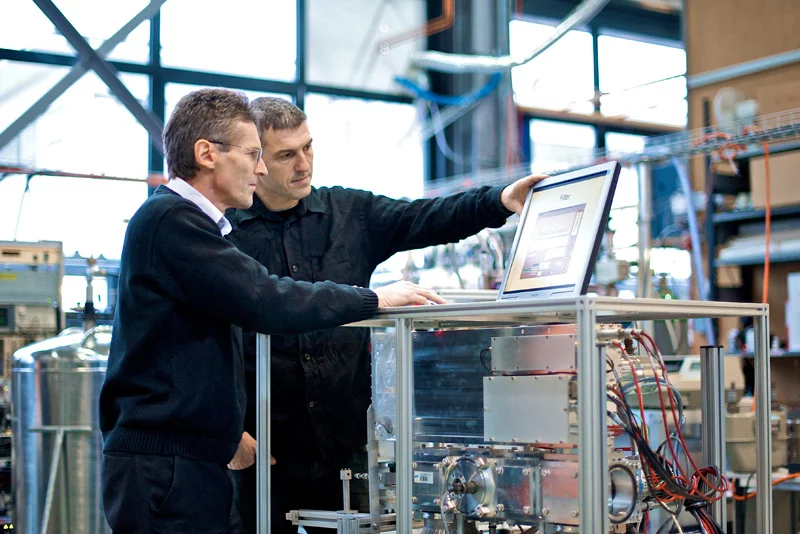

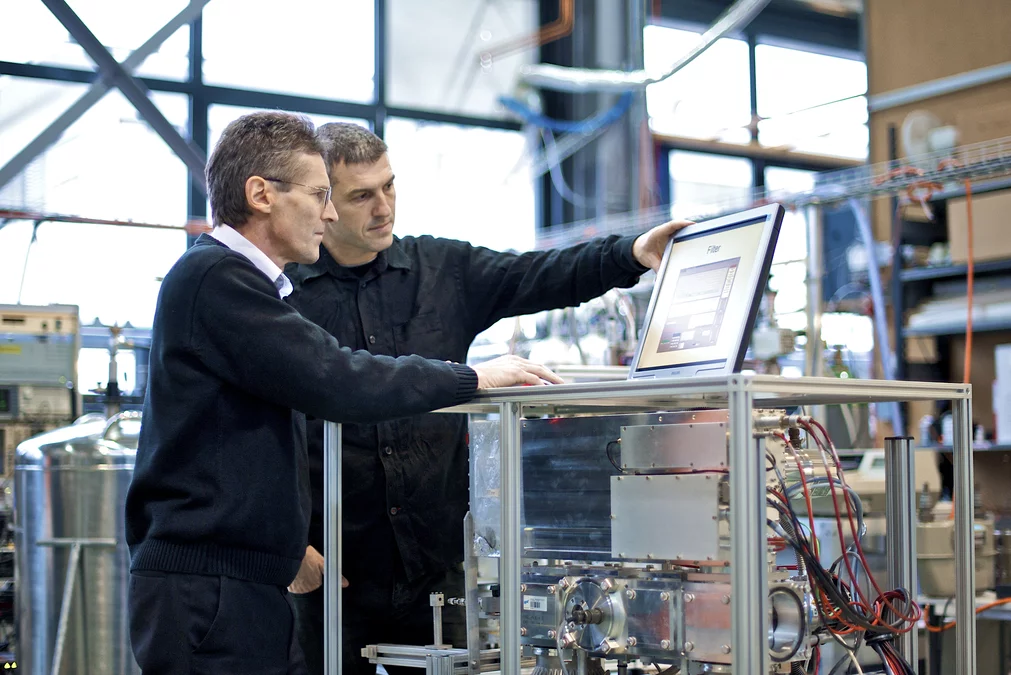

La formation des poussières fines reconstituée dans le laboratoire du PSI

Les transformations chimiques qui se produisent en permanence dans l'atmosphère font aussi que la structure des poussières fines est identique dans presque toutes les régions du monde, indépendamment de la nature exacte des substances qui sont à leur origine. Dans leur travail, les chercheurs montrent qu'il est cependant possible de reconstituer les propriétés des substances de départ à partir des poussières fines. Pour cela, ils ont d'abord simulé les changements subis par certaines substances de l'atmosphère dans la chambre à smog de l'Institut Paul Scherrer. A l'aide de ces résultats, nous avons déterminé par des méthodes statistiques complexes la nature des substances de départ à partir desquelles se formaient les poussières fines. Ensuite, à l'aide d'autres procédés tels que la méthode C14, il est aussi possible de déterminer les sources exactes, à savoir, par exemple, si ces substances proviennent de forêts ou de gaz d'échappement

, explique Urs Baltensperger, directeur du laboratoire de chimie atmosphérique de l'Institut Paul Scherrer.

Différentes localisations des poussières fines : danger pour la santé et germes pour la formation des nuages

Les analyses détaillées de la composition des poussières fines ont été rendues possibles par un appareil d'un genre nouveau – un spectromètre de masse spécial – avec lequel la composition de l'air peut être déterminée à la minute près. En tout, les chercheurs ont effectué des mesures en 25 endroits différents de l'hémisphère nord. Le PSI était responsable de deux sites de mesures suisses très différents : le centre-ville de Zurich et le Jungfraujoch (3 450 mètres d'altitude), les mesures faites à Zurich étant surtout importantes du point de vue de l'influence des gaz d'échappement sur la santé, celles effectuées sur le Jungfraujoch se concentrant sur les questions de formation des nuages.

Les chercheurs au PSI ont été soutenus par le Fonds National Suisse FNS.

Sur le PSI

Le PSI conçoit, construit et exploite de grandes et complexes installations de recherche qu'il met à la disposition de la communauté des chercheurs suisses et internationaux. Ses propres recherches privilégient la physique des solides et les sciences des matériaux, la physique des particules élémentaires, la biologie et la médecine, l'énergie et l'environnement. Avec 1300 collaborateurs et un budget annuel de quelque 260 millions de CHF, l'Institut Paul Scherrer est le plus important institut de recherche suisse.

Contacts:

Dr André Prévôt, directeur du groupe de travail sur la chimie de la phase gazeuse et des aérosols, Institut Paul Scherrer,tél. : +41 56 310 42 02, e-mail : andre.prevot@psi.ch [allemand, anglais]

Prof Dr Urs Baltensperger, directeur du laboratoire de chimie atmosphérique, Institut Paul Scherrer,

tél. : +41 56 310 24 08, e-mail : urs.baltensperger@psi.ch [allemand, anglais]

Dr Michel J. Rossi, laboratoire de chimie atmosphérique, Institut Paul Scherrer,

tél. : +41 56 310 52 59, e-mail : michel.rossi@psi.ch [français]

Publication originale :

Evolution of Organic Aerosols in the AtmosphereJ. L. Jimenez, M. R. Canagaratna, N. M. Donahue, A. S. H. Prevot et al.,

Science 11 December 2009: Vol. 326. no. 5959, pp. 1525–1529

DOI: 10.1126/science.1180353