Markus Ammann, Leiter der Forschungsgruppe Multiphasenchemie am Paul Scherrer Institut PSI und Titularprofessor für Atmosphärenchemie an der ETH Zürich, ordnet Überlegungen, den Klimawandel durch sogenanntes Geoengineering zu bremsen, ein und erklärt, was die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS damit zu tun hat.

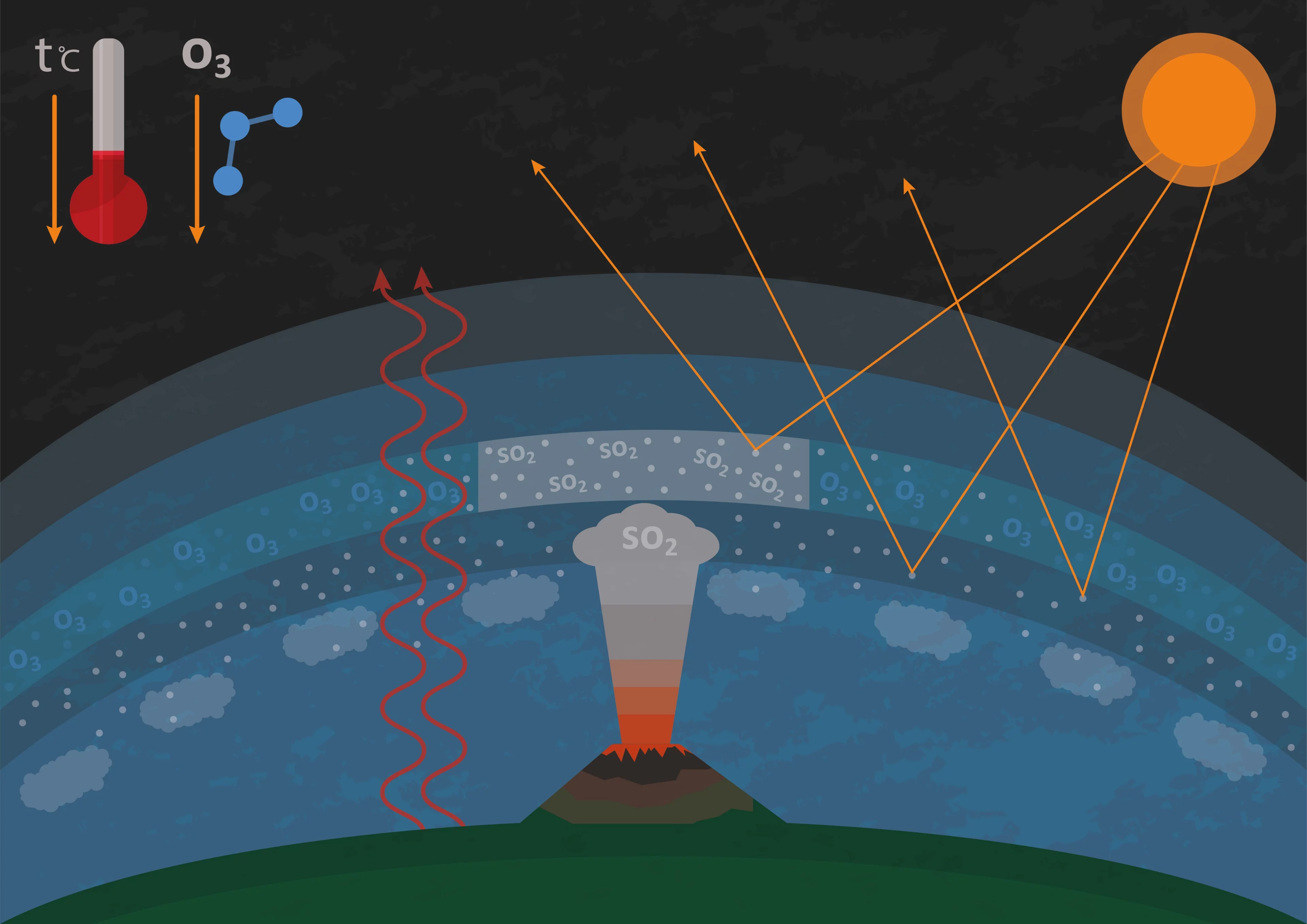

In Diskussionen um Massnahmen gegen den Klimawandel fällt auch immer wieder der Begriff des Geoengineerings, eine Sammelbezeichnung für gezielte Eingriffe ins Klimasystem. Eine solche Methode ist beispielsweise das Injizieren von Aerosolen, winzigen Tröpfchen oder Partikeln, in die Stratosphäre, jener atmosphärischen Schicht ab etwa 15 Kilometern Höhe. Bei diesem sogenannten solaren Geoengineering würde das Sonnenlicht von den Aerosolen gestreut, wodurch sich die Erdoberfläche abkühlen könnte. Doch der Einsatz dieser Methode ist umstritten, denn die Folgen eines solchen Eingriffs lassen sich kaum treffend abschätzen.

Herr Ammann, die Idee, Aerosole in der Stratosphäre zu verteilen, um damit den Klimawandel zu stoppen, klingt abenteuerlich. Kann so etwas überhaupt funktionieren?

Von Vulkanausbrüchen ist bekannt, dass sie die globale Temperatur nachweislich abkühlen. Verantwortlich dafür sind Schwefeloxide, welche durch die heftigen Eruptionen in die Stratosphäre geschleudert werden. Durch chemische Reaktionen entstehen daraus winzige Tröpfchen, welche einen Teil der einfallenden Sonnenstrahlung zurückstreuen und dadurch die Erdoberfläche kühlen. So hat der Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf den Philippinen 1991 die globale Temperatur im Folgejahr um 0,5 Grad gesenkt – fünf Jahre später hatte sie sich bereits wieder normalisiert.

Theoretisch wäre es also machbar, Partikel mit Flugzeugen, Wetterballons oder Raketen in die Stratosphäre zu befördern und damit die Erderwärmung zu stoppen – zumindest kurzfristig. Denn wie der Ausbruch des Mount Pinatubo gezeigt hat, würde sich die Temperatur wieder normalisieren und man müsste immer wieder Partikel da hochschicken.

Wenn es also nachweislich funktioniert: Warum sorgt die Diskussion über einen solchen Einsatz immer wieder für Kritik?

Die Kritik wird hauptsächlich damit begründet, dass die unbekannte Technologie zu viele Risiken berge, ohne dabei eine «echte Lösung» für das Klima zu bieten. Zudem wird befürchtet, dass nur schon die Diskussion über die Möglichkeit eines solchen Einsatzes, alle Bemühungen, den Ausstoss von Treibhausgasen zu stoppen, unterbinden würde. Nach dem Motto: «Wieso sollte ich auf meinen Verbrennermotor verzichten? Das Klima lässt sich doch mit Geoengineering regulieren…»

Was sind denn mögliche Gefahren von solarem Geoengineering?

Das Hauptproblem sind die grossen Unbekannten. Die Stratosphäre und ihr Einfluss auf unser Klima sind äusserst komplex. Wenn man da nur minim an einem Rädchen dreht, kann dies eine Kettenreaktion mit ungeahnten Folgen auslösen. Beispielsweise könnte solares Geoengineering den Monsun beeinflussen, jene grossräumige Luftzirkulation in den Tropen und Subtropen, die unter anderem jahreszeitliche Niederschläge bestimmt. Davon hängt wiederum die Ernährung von Milliarden von Menschen ab. Eine Veränderung dieses Systems könnte fatale Folgen nach sich ziehen. Das Problem mit solchen Theorien ist nur, dass sie sich schlecht beweisen lassen, da die Datenlage sehr dünn ist. Die chemischen Prozesse in der Stratosphäre lassen sich nur sehr schwer im Labor imitieren. Falsche Experimentierbedingungen führen zu noch ungenaueren Simulationen und schliesslich zu Vorhersagen, die genauso gut falsch als auch richtig sein können. Wie beispielsweise der Einfluss der Aerosole auf die Ozonschicht.

Was hat es damit auf sich?

Noch bis Mitte der 90er-Jahre gelangten FCKW-Emissionen aus Kühlmitteln grosszügig in die Stratosphäre. Dort werden sie durch die aggressive UV-Strahlung abgebaut und in stabile Halogenverbindungen wie Salzsäure und Chlornitrat umgewandelt. Diese sind zwar in der Gas-Phase weitgehend stabil, an der Oberfläche von Aerosolen reagieren sie jedoch sehr schnell. Das kennen wir vom polaren Winter. Während dieser Zeit bilden sich vermehrt Stratosphärenwolken über den Polen. Das sind üblicherweise Gemische aus Wasser, Schwefel- und Salpetersäure. Durch die eisigen Temperaturen von bis zu minus 90 Grad sind diese Verbindungen nicht gasförmig, sondern flüssig oder fest – es handelt sich also um Aerosole. Kommen nun Salzsäure und Chlornitrat mit diesen Teilchen in Berührung, können sie miteinander reagieren und es entsteht Chlorgas. Sobald im Frühling die ersten Sonnenstrahlen über dem Pol auftreffen, entstehen daraus durch photochemische Spaltung Chloratome, die das Ozon abbauen. Dadurch wird unsere Schutzschicht gegen gefährliche UV-Strahlung zerstört.

Das heisst: Würden wir nun künstlich Aerosole in die Stratosphäre befördern, könnte sich der Ozonabbau beschleunigen?

Darin besteht genau die Gefahr – zu den natürlich vorkommenden Teilchen in den Stratosphärenwolken kämen weitere Partikel hinzu und die Reaktion würde sich beschleunigen. Nur – wir wissen es nicht mit Bestimmtheit. Je nach chemischer Beschaffenheit der Aerosole können die Konsequenzen unterschiedlich ausfallen. Um zu wissen, wie diese Teilchen da oben reagieren, braucht es verlässliche Daten und diese haben wir leider noch nicht. Für eine im Dezember 2023 erschienene Studie modellierten wir die Veränderung des Ozonabbaus am Beispiel von Aluminiumoxidpartikeln – diese besitzen einen hohen Streuungskoeffizient und wären somit für solares Geoengineering besonders gut geeignet. Wir konnten zeigen, dass wir viel zu wenig über ihren Einfluss auf die Ozonschicht wissen.

Das klingt nicht nach viel.

Und doch ist es eine wichtige Erkenntnis, nämlich dass wir dringend verlässliche Daten brauchen. Für unsere Modellierung konnten wir uns genau auf ein einziges Experiment aus den 90er-Jahren berufen, welches sich mit Aluminiumoxidpartikeln in der Stratosphäre auseinandergesetzt hat. Damals dachte noch niemand an solares Geoengineering. In diesem Experiment ging es um Raketenstarts und darum, wie Aluminiumoxidpartikel und Salzsäure, die mit dem Abgas einer Rakete emittiert werden, die Chemie in der Stratosphäre beeinflussen – das sind natürlich sehr spezielle Bedingungen und nicht direkt mit den natürlichen Bedingungen in der Stratosphäre vergleichbar. Unsere Modellierung führte auch dementsprechend zu extrem grossen Unsicherheiten: Die Auswirkungen von Aluminiumoxid machen entweder nichts mit der Ozonschicht oder sie verstärken deren Abbau massiv – bis zu 30 Prozent mehr als bisher. Angesichts solcher Ergebnisse wäre eine Aluminiumoxidinjektion in die Stratosphäre absolut fahrlässig.

Wie liessen sich denn die komplexen Bedingungen in der Stratosphäre im Labor imitieren, um verlässliche Daten zu erhalten?

Darauf zielen unsere aktuellen und künftigen Experimente am PSI ab. An der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS können wir mittels sogenannter Röntgenphotoelektronenspektroskopie die Oberflächenbeschaffenheit von Aerosolen exakt bestimmen und ihre zeitliche Veränderung beobachten. Das heisst, wir sehen, was sich auf der Oberfläche befindet und wie es dort reagiert. Dabei können wir alle gewünschten Spurengase hinzugeben, die auch in der Stratosphäre vorkommen, und mit dem entsprechenden Druck arbeiten. In einem ersten Experiment haben wir bereits angefangen, den Einfluss von Kalzit auf die Ozonschicht zu untersuchen – ebenfalls ein Aerosol-Kandidat mit hohem Streuungskoeffizient. Weitere Experimente mit Aluminium oder Diamant sind geplant.

Haben Sie keine Angst, dass Ihre Forschung die Realisierung von solarem Geoengineering vorantreiben wird?

Nein, ich glaube nicht, dass die Grundlagenforschung hier Tür und Tor für eine Anwendung öffnet. Mit unserer Forschung liefern wir die dringend benötigten Daten. Darin sehe ich meine Aufgabe als Wissenschaftler. Unsere bisherigen Experimente an der SLS deuten klar darauf hin, dass für die Ozonschicht und damit für unser aller Gesundheit eine erhebliche Gefahr besteht – und das ist bereits ein wichtiges Argument, es nicht zu tun. Darüber hinaus gibt es weitere Risiken wie die bereits erwähnte mögliche Beeinflussung des Monsuns oder auch solche, die wir vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Die Wechselwirkungen sind derart komplex, dass wir wahrscheinlich nie genügend Sicherheit erlangen werden, um jemals eine Anwendung in Betracht ziehen zu dürfen.

Interview: Paul Scherrer Institut/Benjamin A. Senn

© Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.