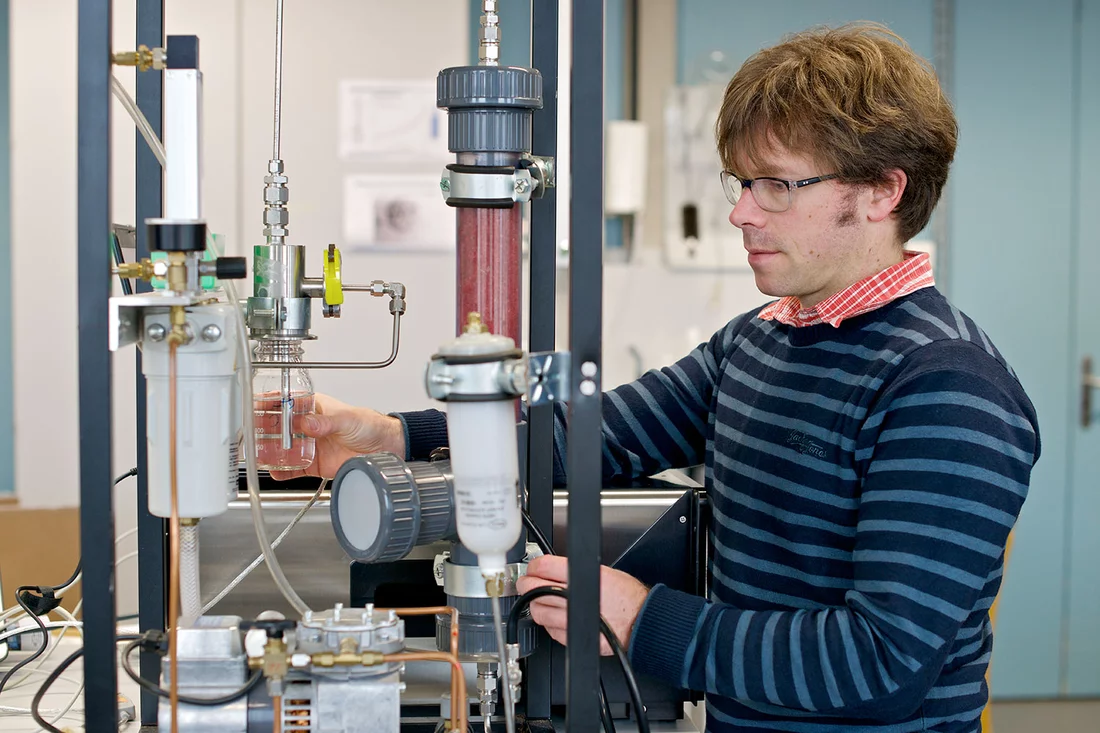

Martin Gysel, chercheur au PSI, se voit remettre un prestigieux subside européen (ERC Consolidator Grant), pour mener des analyses sur le rôle de la suie au niveau de la formation des nuages et du réchauffement de l’atmosphère.

Les particules de suie, issues par exemple de la combustion du bois ou du carburant diesel, influencent le climat. Une équipe de chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI), emmenée par Martin Gysel, physicien de l’environnement, entend étudier l’importance de son rôle dans le cadre d’un nouveau projet, que le Conseil européen de la recherche finance par le biais d’un subside ERC Consolidator Grant de 2 millions d’euros. Le projet a notamment pour objectif d’analyser l’influence de la suie sur la formation des nuages. Si les propriétés des nuages sont modifiées par ces particules d’origine humaine, alors elles ont aussi un effet sur le climat. Pour leurs recherches, les chercheurs analyseront directement au Jungfraujoch les propriétés des vrais nuages qui entourent souvent les montagnes. Les résultats devraient contribuer à améliorer les modèles numériques, censés prédire les développements qui ont lieu dans l’atmosphère. Il est important de disposer de prévisions correctes, si l’on veut pouvoir décider quelles sont les mesures nécessaires et particulièrement efficaces pour contrecarrer le réchauffement climatique.

Suie et climat : 2 millions d’euros pour la recherche au PSI

Lors de la combustion du bois ou du carburant Diesel on génère des particules de suie, qui passent souvent dans l’atmosphère sans être filtrées. En plus de représenter un danger pour la santé humaine, elles influencent le climat – même si à ce jour, cette influence n’est pas encore bien saisie. Un nouveau projet de recherche à l’Institut Paul Scherrer (PSI) devrait à présent combler ces lacunes, puisqu’on étudiera la façon dont la suie influence les caractéristiques de différents types de nuages, et la façon dont elle réchauffe l’atmosphère en absorbant le rayonnement solaire. Le projet est dirigé par Martin Gysel, physicien de l’environnement. Le Conseil européen de la recherche lui a attribué un subside de 2 millions d’euros (ERC Consolidator Grant) pour le réaliser. Les résultats des expériences devraient permettre de prendre correctement en considération l’influence des particules de suie dans les modèles numériques qui décrivent les processus qui ont lieu dans l’atmosphère. Il est très important de disposer de modèles aussi précis que possible, si l’on veut apprécier correctement les contributions de différentes substances au réchauffement climatique, et prendre ainsi des mesures ciblées. Mais les résultats pourraient aussi fournir certaines indications immédiates : « Une particule de suie ne persiste qu’environ deux semaines dans l’atmosphère, explique Martin Gysel. D’où la question : dans quelle mesure la réduction des émissions de suie permet-elle de ralentir temporairement le réchauffement climatique ? »

L’effet de la suie sur les nuages

Les nuages jouent un rôle central pour les températures qui règnent sur notre planète, car ils réfléchissent une partie de la lumière du soleil, ce qui empêche la Terre de se réchauffer. Les gouttelettes d’eau qui constituent les nuages d’eau liquide, ne peuvent se former que si l’atmosphère contient des particules : ces dernières fonctionnent alors comme des germes ou noyaux de condensation, sur lesquels la vapeur d’eau peut se déposer. Les interactions entre les particules de suie et les nuages sont importantes pour deux raisons. D’un côté, ces particules issues d’émissions d’origine humaine sont susceptibles de faire augmenter le nombre gouttelettes dans les nuages. De ce fait, ces derniers réfléchissent davantage de lumière solaire, et refroidissent ainsi l’atmosphère. Mais si, de l’autre côté, les gouttelettes de nuages tombent sur Terre sous forme de pluie, cela raccourcit la durée de vie de ces particules qui ont servi de germes de condensation. Dans le cadre de leur projet, les chercheurs du PSI ont notamment l’intention de clarifier, dans quelle mesure les changements auxquels les particules de suie sont soumis dans l’atmosphère modifient leurs propriétés de noyaux de condensation pour les gouttelettes d’eau.

La suie fait-elle des nuages de cristaux de glace ?

A basses températures, la donne est encore un peu plus complexe. Les gouttelettes qui forment les nuages peuvent geler. Mais en principe, cela n’arrive qu’à partir de moins 38°C, soit bien en dessous du point de congélation conventionnel de l’eau. Certaines particules non solubles (dans l’eau) peuvent déjà faire effet de noyaux de congélation à des températures plus élevées, si bien que les gouttelettes qui se fixent autour d’eux gèlent. Ils initient ainsi la transformation d’un nuage de gouttelettes d’eau liquide en nuage de cristaux de glace. Or un nuage de cristaux glace réfléchit beaucoup moins de lumière solaire, et a davantage tendance à se transformer en précipitation. De ce fait, les noyaux de congélation d’origine humaine peuvent avoir un effet réchauffant sur le climat. Les grains de sable emportés par le vent (du Sahara, par exemple), ou encore certaines bactéries, sont des noyaux de congélation naturels. Les particules de suie, qui sont surtout issues d’activités humaines, jouent probablement aussi un rôle en tant que noyaux de congélation dans les nuages. « Certaines mesures, réalisées dans le passé en laboratoire et sur le terrain, fournissent à ce propos des résultats en partie contradictoires, relève Martin Gysel. Les particules de suie ne font pas d’excellents noyaux de congélation, mais elles sont présentes en grand nombre dans l’atmosphère. En procédant à des mesures in situ dans les nuages, nous voulons répondre définitivement à cette question, de manière à ce qu’à l’avenir, on puisse prendre correctement en considération l’influence de la suie sur la formation des nuages de cristaux glace dans les modèles de calcul, qui servent à décrire la formation des nuages. »

Un laboratoire dans le nuage

Les interactions entre particules de suie et nuages sont analysées dans un laboratoire, sis au Jungfraujoch, où le PSI mène de la recherche en sciences atmosphériques depuis de nombreuses années. Les chercheurs ont l’intention d’exploiter le fait que, pendant 40% du temps, le Jungfraujoch est enveloppé de nuages. Cela permet de prélever des échantillons directement sur ces derniers et de les analyser. Pour ce faire, les chercheurs construisent un système d’échantillonnage sophistiqué, qui sépare l’échantillon de nuage en ses différents composants : cristaux de glace, gouttelettes d’eau et particules interstitielles – c’est-à-dire des particules qui n’ont formé ni gouttelettes d’eau, ni cristaux de glace. Les chercheurs ont ainsi la possibilité de déterminer les types de noyaux autour desquels se forment les cristaux de glace, et notamment de découvrir s’il y a des particules de suie parmi eux.

Comment la suie réchauffe-t-elle l’atmosphère ?

La suie n’influence pas seulement indirectement le climat par modification des nuages, mais aussi de manière directe. En raison de sa teinte noire, elle réchauffe l’atmosphère : en absorbant le rayonnement solaire, elle se réchauffe et transmet cette chaleur à l’air. La puissance de cet effet dépend, entre autres, des propriétés physiques et chimiques de la suie. Raison pour laquelle les chercheurs entendent simuler les processus atmosphériques de vieillissement de la suie dans le cadre d’expériences en laboratoire au PSI, afin de déterminer le degré d’absorption de la lumière solaire par des particules de différentes tailles, de différentes formes et de différentes compositions. Ces résultats seront ensuite comparés avec des mesures effectuées dans l’environnement, sur de vraies particules de suie d’âges différents.

Soutien européen

Avec un subside ERC Consolidator Grant, comme celui que s’est vu attribuer Martin Gysel pour ce projet, le Conseil européen de la recherche soutient des projets de recherche remarquables de scientifiques, qui ont achevé leur thèse de doctorat et ont déjà plusieurs années d’expérience à leur actif en tant que chercheur confirmé. Martin Gysel a fait ses études de physique à l’EPF de Zurich. Il y a également effectué sa thèse de doctorat en 2003, au Département des sciences des systèmes de l’environnement. Depuis son retour d’un séjour de recherche en Angleterre, en 2005, il travaille à l’Institut Paul Scherrer. Dès le début 2014, il assurera aussi au PSI la direction du groupe de recherche Physique des Aérosols. Le montant du subside permet avant tout d’engager de jeunes scientifiques –postdocs et doctorants –, mais aussi de financer les mesures en laboratoire et sur le terrain.

Text: Paul Piwnicki

À propos du PSI

L’Institut Paul Scherrer développe, construit et exploite de grandes installations de recherche complexes et les met à disposition de la communauté nationale et internationale. Les principales recherches de l’Institut sont centrées dans le domaine matière et matériaux, energie et environnement, santé. Avec 1500 collaborateurs et un budget annuel d’environ 300 millions CHF, le PSI est le plus grand centre de recherche de Suisse.

Contact

Martin GyselGroupe de recherche Physique des Aérosols,

Institut Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, Suisse

Tél : +41 56 310 41 68 ; e-mail : martin.gysel@psi.ch