Aujourd'hui, tous les véhicules à gasoil sont équipés de filtres à particules conformément à la norme d'émissions Euro5. Ce filtre empêche de polluer l'environnement avec les particules de suie et de cendres, contenues dans les gaz d'échappement. Toutefois, les constructeurs automobiles n'ont aucune idée de la répartition exacte des suies dans le filtre. Avec la tomographie à neutrons, une technique spéciale d'imagerie, les chercheurs de l'Institut Paul Scherrer PSI ont pu rendre visible la distribution de la suie dans le filtre, créant ainsi la base nécessaire au perfectionnement de ces filtres.

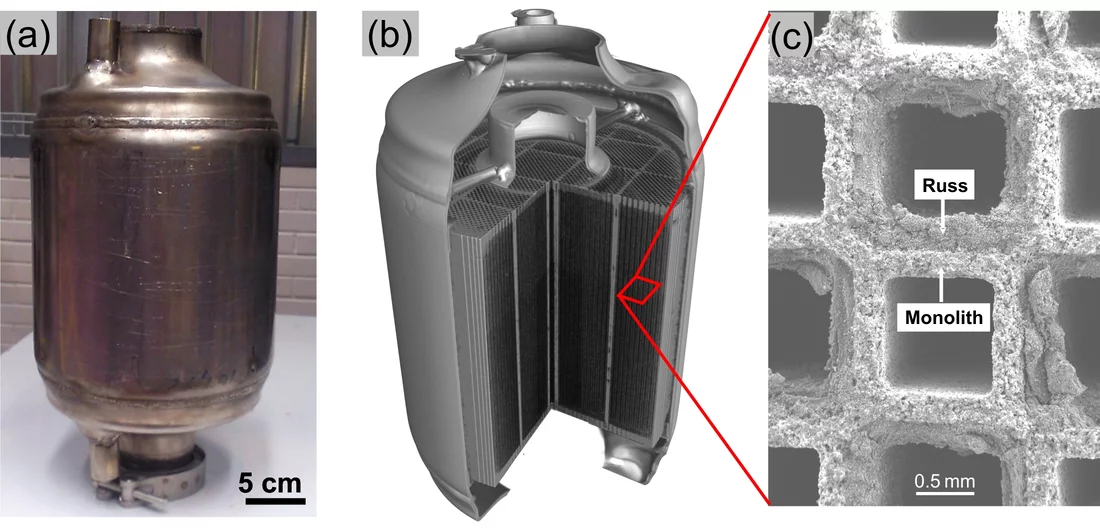

Les filtres à particules équipent aujourd'hui tous les véhicules à moteur diesel. Ils sont nécessaires pour éviter que les particules de suie et de cendre des gaz d'échappement ne polluent l'environnement. A cet effet, les gaz d'échappement traversent un système de canaux en forme de nids d'abeilles dans lequel il n’y a qu’une alvéole sur deux possédant une sortie, ce qui oblige les gaz d'échappement à traverser la paroi poreuse entre les alvéoles. Les particules de suie et de cendre sont trop grandes et ne passent pas dans ces pores ; elles se déposent aux parois. Après un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, le filtre est saturé de suie et doit être régénéré. A cet effet, la température des gaz d'échappement est temporairement augmentée, ce qui entraîne la carbonisation de la suie en CO2. Les cendres imbrûlées restent dans le filtre. Au fil du temps, les cendres s'accumulent et après environ 180 000 km, le filtre, colmaté de cendres, doit être remplacé.

Répartition inconnue de la suie

Actuellement, les constructeurs automobiles et leurs équipementiers savent que leurs filtres fonctionnent, mais ne savent pas ce qui se passe réellement au sein du filtre et ne connaissent pas les endroits d’accumulation des dépôts. Pour avoir une idée de la répartition de la suie, il fallait découper le filtre. Mais les vibrations du sciage font tomber une partie de la suie et faussent les résultats.

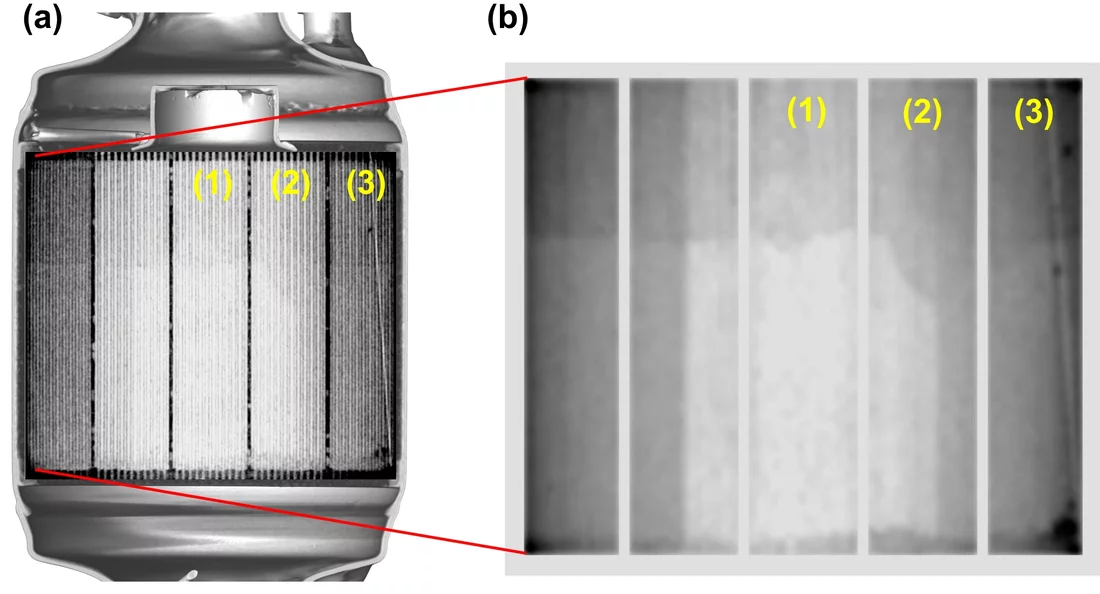

L'examen non destructeur du filtre à particules peut certes être effectué aux rayons X, mais ces rayons ne voient que les cendres. La suie est principalement composée de carbone. Et le carbone est transparent aux rayons X.

La tomographie aux neutrons par contre, montre clairement la répartition des suies.

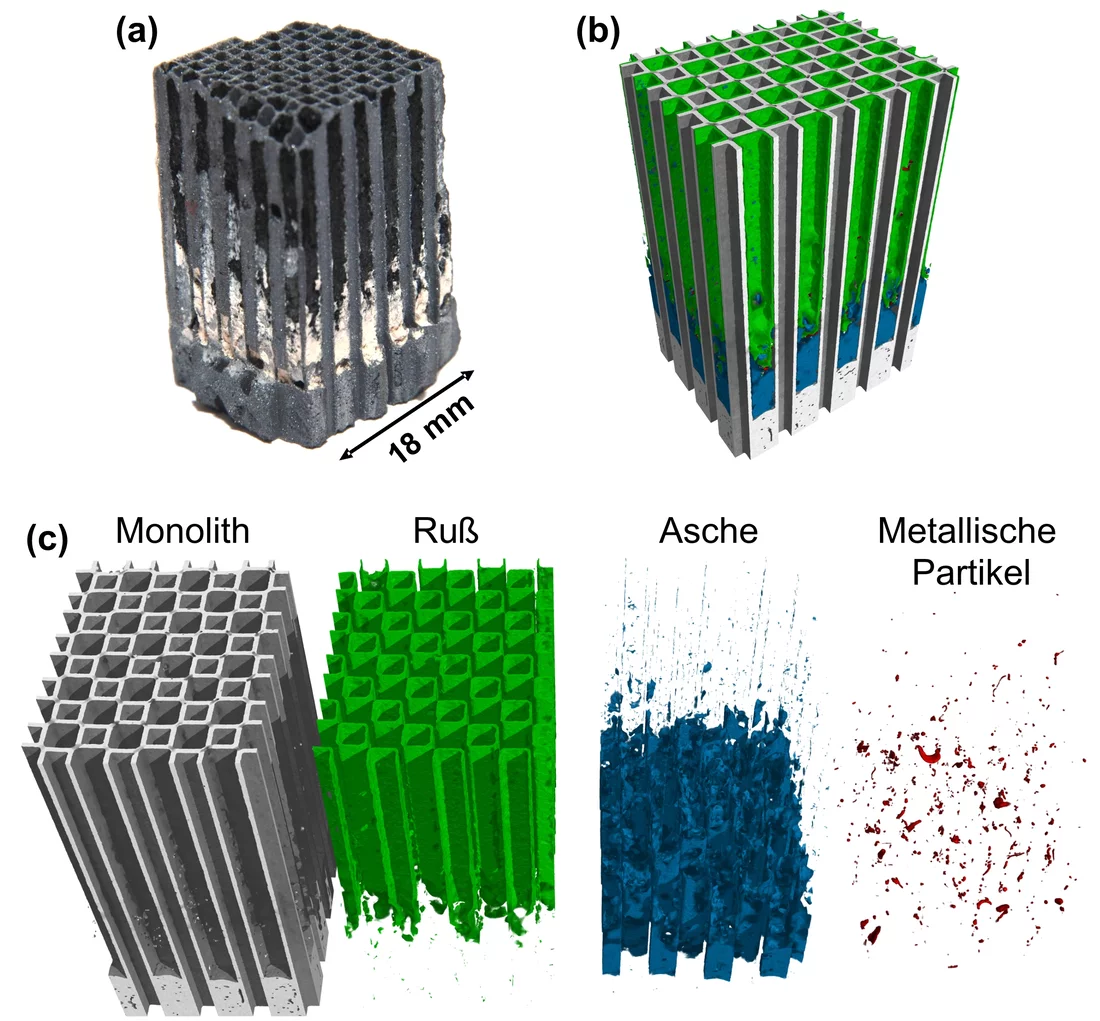

Maintenant, il est possible de fermer cette lacune technique. Outre la répartition des cendres, les examens effectués au PSI à l’aide de la tomographie aux neutrons ont permis d'obtenir des images de la répartition des suies. Christian Grünzweig, physicien au PSI, explique à ce sujet : Ces composants s’appellent filtre à particules de suie, mais jusqu'ici, personne ne pouvait, sans méthode destructrice, voir les dépôts des suies. Nous sommes les premiers à pouvoir déceler l'emplacement de la suie.

Contrairement aux rayons X, les neutrons disposent d’une sensitivité légèrement plus élevée pour le carbone, mais surtout significativement plus élevée pour l'hydrogène,. Christian Grünzweig explique à ce sujet : Du fait qu'elle contient encore de petites quantités d'hydrogène, issues de composants d'hydrocarbures imbrûlés, nous pouvons facilement imager la répartition de la suie.

En fonction des quantités et caractéristiques du carbone et d'hydrogène de la suie, le faisceau à neutrons est affaibli en les traversant. En mesurant l'atténuation du rayon de neutrons, les scientifiques peuvent reconstituer une image détaillée de la distribution de suie et des cendres. Ainsi, ils peuvent enfin visualiser les endroits du filtre chargés de suie.

Grâce aux résultats de ces mesures effectuées au PSI, l'industrie automobile et ses équipementiers gagnent de nouvelles connaissances sur la façon dont la suie et les cendres sont reparties dans le filtre. Cela permet aux ingénieurs, hommes et femmes, de déterminer la géométrie nécessaire aux nouveaux filtres intégrant une répartition plus homogène des gaz d'échappement et de particules polluantes à retenir.

Pour optimiser le rendement, ils comptent aussi sur une meilleure compréhension des flux des gaz d'échappement entrant dans le filtre. Le rendement pourrait être augmenté, si le flux des gaz atteignait toutes les zones du filtre afin que la répartition des particules devienne plus homogène. Le filtre serait mieux exploité et pourrait être remplacé moins souvent, ce qui réduirait les coûts d'exploitation.

À propos du PSI

L’Institut Paul Scherrer développe, construit et exploite de grandes installations de recherche complexes et les met à disposition de la communauté nationale et internationale. Les principales recherches de l’Institut sont centrées dans le domaine matière et matériaux, energie et environnement, santé. Avec 1500 collaborateurs et un budget annuel d’environ 300 millions CHF, le PSI est le plus grand centre de recherche de Suisse.

Contact

Dr. Christian Grünzweig, chef de projet des applications industrielles,imagerie neutronique, Institut Paul Scherrer, 5232 Villigen PSI, Suisse ;

Téléphone : +41 56 310 46 62, courriel : christian.gruenzweig@psi.ch

Publication originale

Visualisierung der Russ- und Ascheverteilung in Dieselpartikelfiltern mittels Neutronen ImagingGrünzweig C, Mannes D, Kaestner A, Vogt M.

MTZ - Motortechnische Zeitschrift 73 (2012), N° 4, pages 326-331