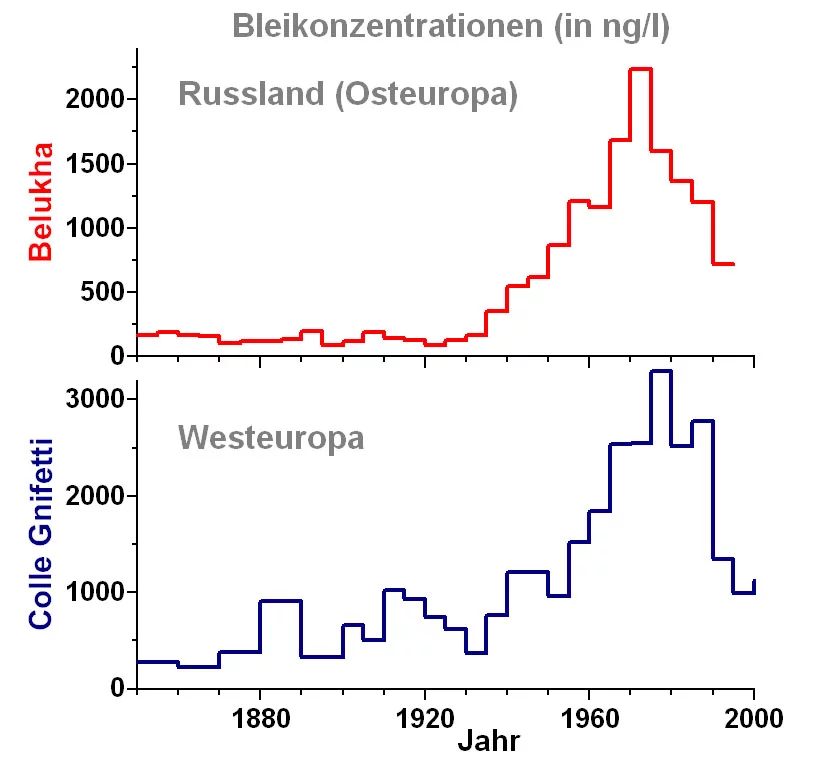

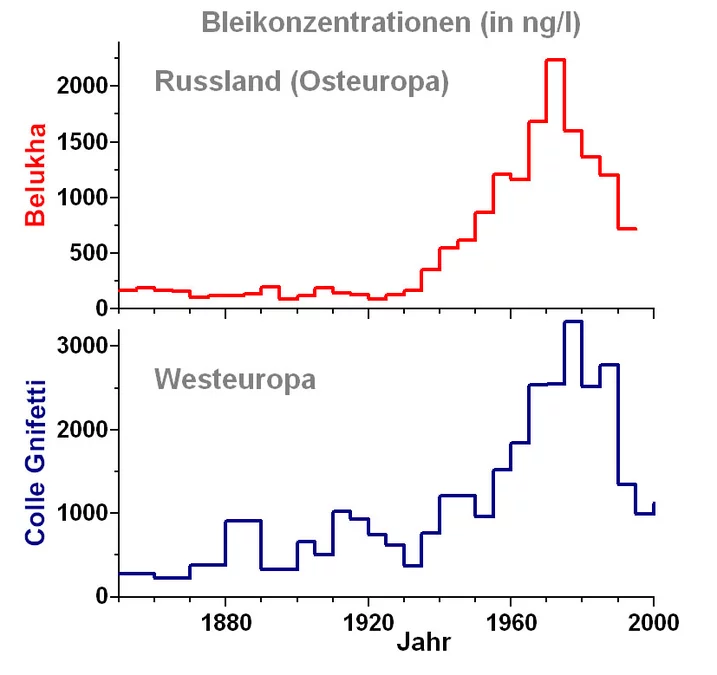

Une équipe de chercheurs de l'Institut Paul Scherrer vient de reconstruire l'évolution des taux du plomb dans l'atmosphère russe à partir de l'année 1680. Etant donné qu'il n'existe encore aucun relevé continu des quantités de plomb dans l’atmosphère russe, les chercheurs du PSI ne fournissent donc la primeur d'un tel résumé. Les résultats de l'analyse montre une nette augmentation du taux de plomb dans l'atmosphère dés les années trente du 20ème siècle et une évidente diminution à partir des années septante. L'augmentation s'explique par la forte industrialisation et l’utilisation accrue d'essence au plomb. La diminution est due aux difficultés économiques et à la disparition de l'ancienne U.R.S.S., accompagnée d'une réduction des émissions du trafic routier. Une étude menée antérieurement par les chercheurs avait constaté une diminution similaire en Europe de l'Ouest – mais celle-ci était due au lancement d'essence sans plomb. Ces résultats sont le fruit d’un carottage effectué au glacier du mont Beloukha dans le massif de l'Altaï. Les différentes couches de glace sont une archive de la composition de l'atmosphère du passé. Concentration et composition d'isotopes de plomb dans la carotte de glace ont été mesurées à l'aide d'un spectromètre de masse à focalisation stigmatique des champs magnétiques. Les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Science and Technology.

Le plomb véhiculé par l'air est toxique. Il freine surtout le développement cognitif d'enfants

explique Margit Schwikowski, directrice du groupe de recherche en chimie analytique de l'Institut Paul Scherrer. Dans l'atmosphère, la source principale des composés de plomb est l'essence au plomb, lorsque les gazes d'échappement sont rejetées dans l'air. Pour circonscrire cette pollution saturnine, les pays de l'Ouest ont réduit et finalement interdit l'utilisation d'essence au plomb. Dans une étude que nous avions publiée en 2004, nous avions démontré que la concentration du plomb dans l'air avait effectivement diminuée depuis le lancement d'essence sans plomb en Europe de l'Ouest

souligne le professeur Schwikowski.

Russie et Europe de l'Ouest – évolution similaire, causes différentes

L’étude récente est consacrée à la détermination de l'évolution de la concentration du plomb dans l'atmosphère russe à partir de 1680. Ici aussi, nous avons constaté une nette diminution dés les années septante. Mais nous l'expliquons comme un effet non planifié, lié au déclin économique de l'ancienne Union Soviétique, à la récession industrielle et à la diminution associée d'émissions

explique Anja Eichler, collaboratrice scientifique du groupe de chercheurs du professeur Schwikowski ayant effectué cette étude.

Le passé conservé intact dans la glace

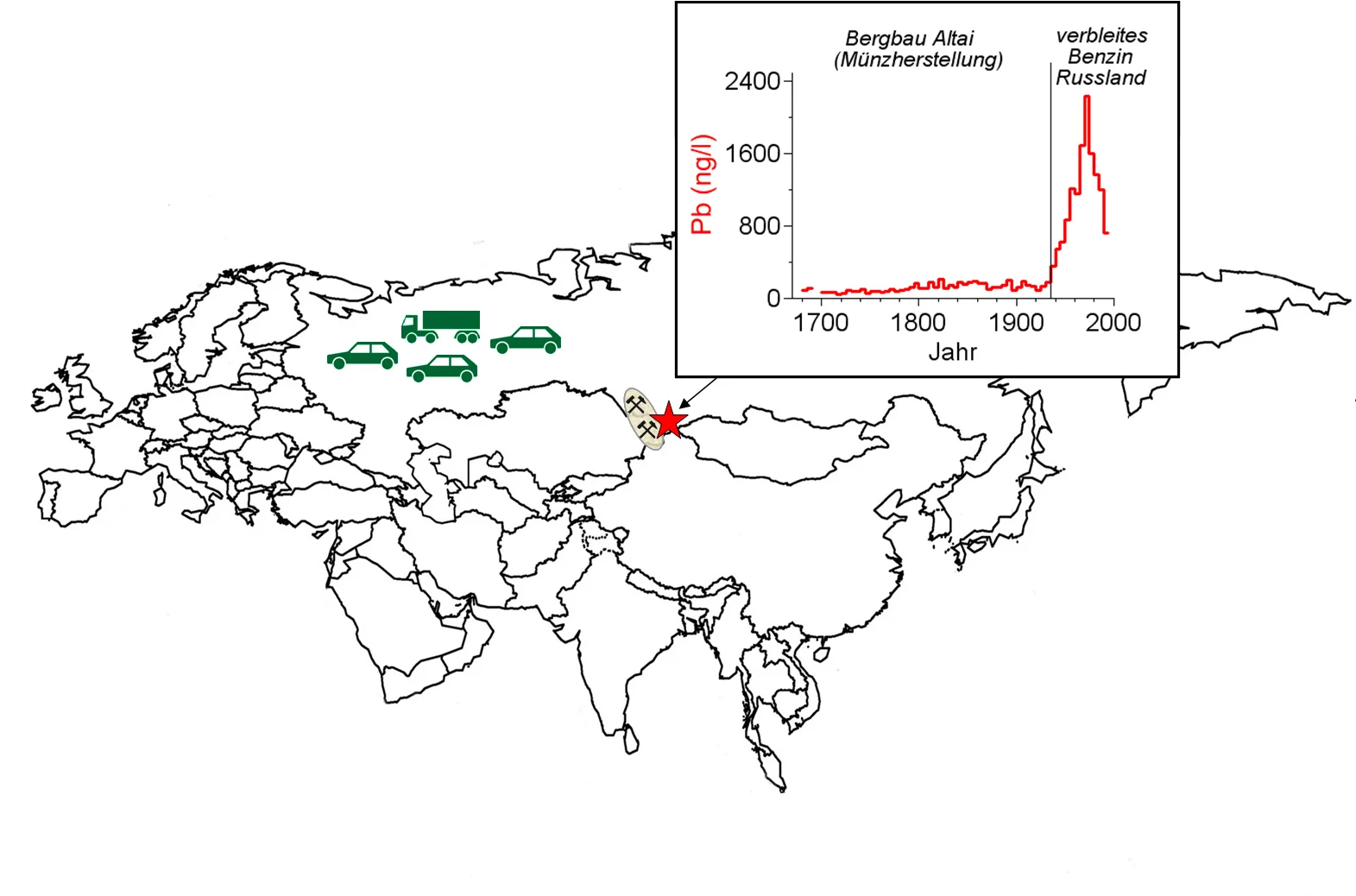

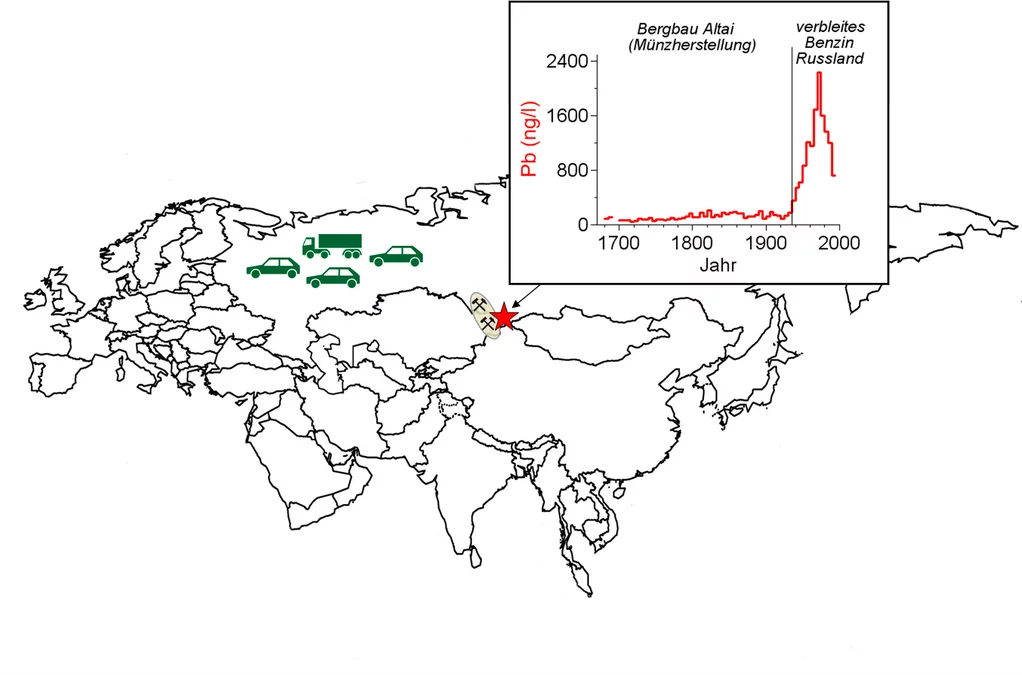

Les informations sur les taux du plomb dans l'atmosphère des siècles passés, proviennent d'un carottage foré en 2001 au glacier du mont Beloukha dans le massif russe de l'Altaï, situé aux frontières communes entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan par un groupe de chercheurs internationaux sous la direction de Margit Schwikowski. La carotte est prélevée de ce glacier encore jamais affecté par la fonte des glaces durant les siècles précédents. Elle est donc composée des neiges déposées depuis de très nombreuses années, comprimées sous leur propre poids. La neige de différentes précipitations historiques avec leur composition respective, crée des couches de glace superposées représentant fidèlement l'évolution de la composition de l'atmosphère. La concentration du plomb et la composition de ses isotopes ont pu être analysées à l'aide d'un spectromètre de masse sensible.

Traces d'extraction d'argent et d'industrialisation

Le plomb de l'atmosphère peut provenir de différentes source

explique Margit Schwikowski. Il peut s'agir de poussières rocheuses de déserts, emportées par l'air ou d'émissions en provenance d'éruptions volcaniques. La majeure partie provient actuellement d'activités humaines : de la combustion du charbon, de l'extraction et la refonte de minerais et de l'essence au plomb

. On retrouve ces différentes sources également dans le plomb de la Russie. Jusqu'au 18ème siècle, nous ne voyons que du plomb de sources naturelles. L'augmentation constatée à partir de 1770 environ, s'explique par l'extraction d'argent à proximité du glacier utilisé pour la frappe de monnaies russes

dit Anja Eichler. Depuis l'époque de Catherine II la Grande, toute les pièces de monnaie russes ont été fabriquées avec l'argent extrait des montages de l'Altaï. Dés les années trente du 20ème siècle, on observe alors une autre augmentation, liée à la progression de l'industrialisation de l'URSS et à l'utilisation croissante d'essence au plomb.

Ici les résultats de nos mesures effectuées en Russie diffèrent clairement de ceux obtenus en Europe de l'Ouest où l'augmentation du taux de plomb dans l'atmosphère coïncide avec l'industrialisation à la fin du 19ème siècle. Dû à l'absence de mesures continues du taux de plomb dans l'air, les résultats des chercheurs du PSI fournissent le premier résumé complet de cette évolution – pour la Russie dans l'étude actuelle et pour l'Europe de l'Ouest dans la publication de 2004.

Comment différencier le plomb des différentes sources

"Nous ne déterminons pas seulement la quantité du plomb, mais pouvons en partie associer l'origine du plomb due à la composition de ses isotopes. Dans la nature, on trouve surtout trois isotopes à différents gisements et dans des proportions variables

, dit le Dr. Eichler. Ainsi nous avons pu démontrer, que l'on ne trouve pas en Russie de plomb issu d'essence au plomb européen. Cette essence provient d'Australie et la composition du plomb australien est totalement différente de celle de la Russie. Ceci signifie également que le lancement d'essence sans plomb en Europe n'a eu aucun effet sur la concentration du plomb dans l'atmosphère russe. Et nous voyons également l'époque à partir de laquelle le plomb provient majoritairement de gisements et non de poussières rocheuses. Toutefois, nos méthodes ne permettent pas de différencier le plomb d'extraction d'argent de celui contenue dans l'essence puisque les deux proviennent du même gisement.

A propos du PSI

L’Institut Paul Scherrer développe, construit et exploite de grandes installations de recherche complexes et les met à disposition de la communauté nationale et internationale. Les principales recherches de l’Institut sont centrées dans le domaine matière et matériaux, energie et environnement, santé. Avec 1500 collaborateurs et un budget annuel d’environ 300 millions CHF, le PSI est le plus grand centre de recherche de Suisse.

Contacts

Prof Dr. Margit Schwikowski, Laboratoire de chimie radiographique et environnementale du PSI, 5232 Villigen PSIe-mail: margit.schwikowski@psi.ch, Tel. +41 56 310 41 10

Dr. Anja Eichler, Laboratoire de chimie radiographique et environnementale du PSI, 5232 Villigen PSI

e-mail: anja.eichler@psi.ch, Tel. +41 56 310 20 77

Publication originale

Three Centuries of Eastern European and Altai Lead Emissions Recorded in a Belukha Ice Core(trois siècles d'émissions de plomb dans l'Europe de l'Est et de la région du massif des montages de l'Altaï, enregistrées dans un carottage du glacier Beloukha)

A Eichler, L Tobler, S Eyrikh, G Gramlich, N Malygina, T Papina, M Schwikowski,

Environmental Science & Technology, Vol. 46, No. 8, pp. 4323 – 4330 (2012).

DOI: 10.1021/es2039954