Myonen werden von Physikern dazu genutzt, Magnetfelder im Inneren von Festkörpern zu bestimmen. Myonen für die Festkörperforschung stehen in Europa nur an zwei Orten zur Verfügung: am Paul Scherrer Institut und am Forschungszentrum ISIS in der Nähe von Oxford in England.

Die Experimentiermöglichkeiten mit langsamen Myonen, die das Paul Scherrer Institut bietet, sind weltweit einzigartig. Am Paul Scherrer Institut werden Myonen in der Myonenquelle SμS erzeugt. Eine grosse Bedeutung hat die Forschung mit Myonen zum Beispiel bei Untersuchungen an Hochtemperatursupraleitern und an neuartigen magnetischen Materialien. Dabei ergänzen sich Myonenversuche oft mit Experimenten mit Neutronen und Synchrotronlicht.

Was sind Myonen?

Experimente mit Myonen

Myonen werden am PSI vor allem dazu genutzt, Magnetfelder im Inneren von verschiedenen Materialien lokal zu bestimmen. Dazu schiesst

man einen Strahl von positiv geladenen Myonen aus der Myonenquelle SμS des Paul Scherrer Instituts in das Untersuchungsobjekt. Dabei bleiben einzelne Myonen in der Probe stecken – oftmals auf sogenannten Zwischengitterplätzen, also an einem festen Platz mit möglichst grossem Abstand zu den umgebenden Atomen. An diesen Stellen können die Myonen dann das lokale Magnetfeld anzeigen.

Möglich wird dies durch den Spin (Eigendrehimpuls) des Myons, dem das Teilchen sein magnetisches Moment verdankt. Es verhält sich also wie ein kleiner Stabmagnet. Die magnetischen Momente aller Myonen, die in der PSI-Myonenquelle SμS entstehen weisen in dieselbe Richtung – der Myonenstrahl ist also polarisiert. Erst dank dieser Eigenschaft können die Myonen für Experimente genutzt werden.

Bringt man nun ein Myon in ein magnetisches Feld, beginnt seine Achse zu rotieren – ähnlich wie man das bei einem gekippten Kinderkreisel beobachten kann, der einerseits um seine eigene Achse rotiert, dessen Rotationsachse sich aber gleichzeitig langsam dreht. Dabei rotiert die Spinachse umso schneller, je stärker das äussere Magnetfeld ist.

Nach einigen millionstel Sekunden zerfällt ein solches Myon in ein Positron und zwei Neutrinos. Dabei fliegt das Positron stets in Richtung der Spinachse des Myons im Augenblick des Zerfalls. Beobachtet man für Millionen solcher Zerfälle die Flugrichtung der Positronen, kann man bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit die Myonenspins rotiert sind und so auf das Magnetfeld im Inneren der Probe schliessen.

Für manche Experimente braucht man besonders langsame Myonen – die es nur am PSI gibt

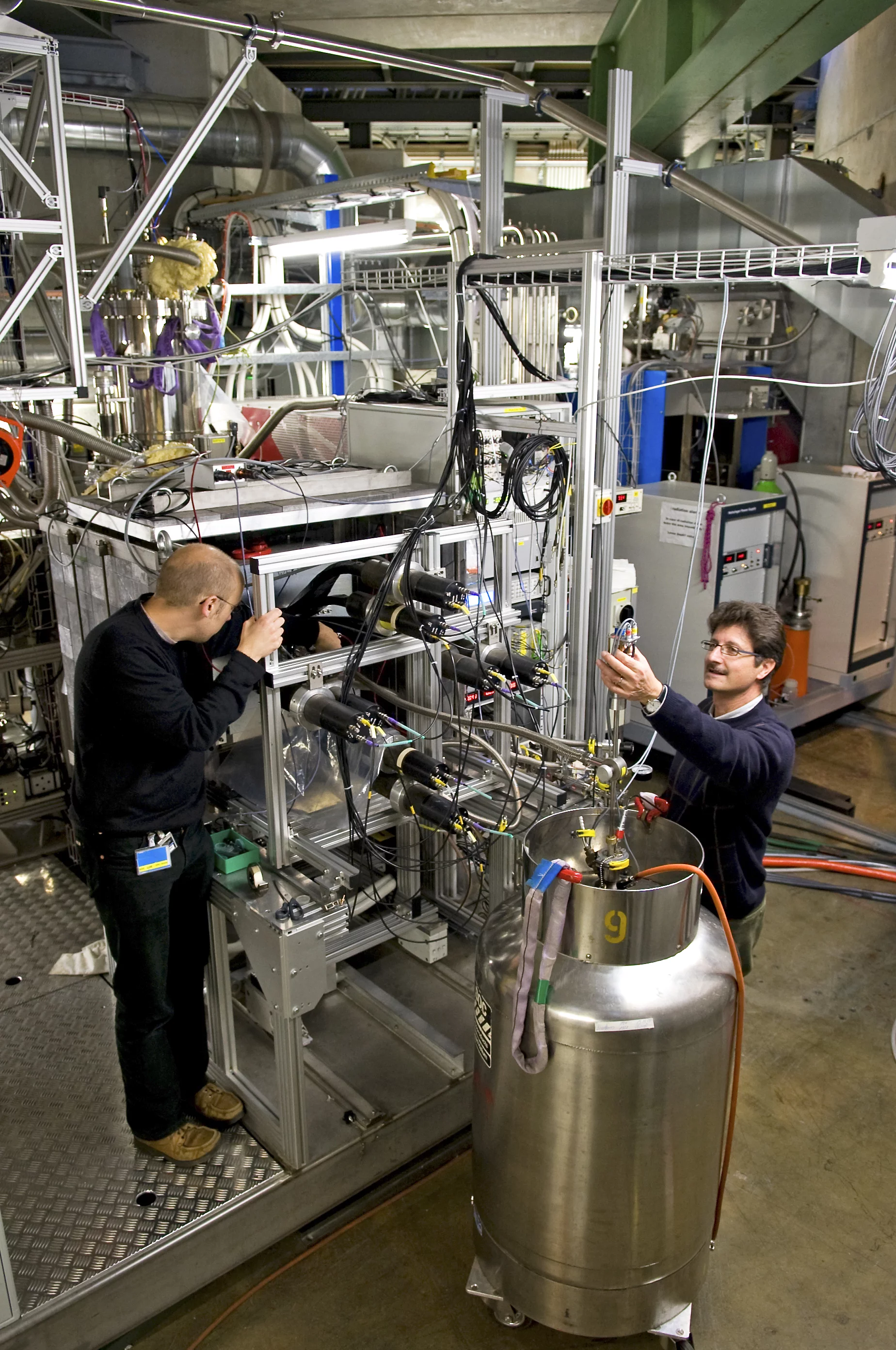

Nur am Paul Scherrer Institut stehen für Experimente langsame oder niederenergetische Myonen (Low Energy Muons LEM) zur Verfügung. Mit Hilfe solcher langsamer Myonen kann man Magnetfelder in Anordnungen dünner Schichten messen, wie sie heutzutage in sehr vielen elektronischen Geräten zum Einsatz kommen – etwa in Leseköpfen für Computerfestplatten. Entscheidend dabei ist, dass die Myonen umso tiefer in der Probe stecken bleiben, je schneller sie sind.

So sind gewöhnliche

Myonen, wie sie direkt aus der Myonenquelle kommen, so schnell, dass sie durch dünne Schichten wie sie heutzutage untersucht werden, einfach hindurchfliegen würden, ohne Informationen über ihre Eigenschaften zu liefern. Anders die langsamen Myonen, die in einer dünnen Schicht vollständig abgebremst werden. Da es auch möglich ist, die Geschwindigkeit der Myonen zu variieren, kann man mit Myonen Magnetfelder in unterschiedlichen Tiefen untersuchen – von einigen bis zu mehreren hundert Nanometern.

Die langsamen Myonen erhält man, indem man die mit hoher Geschwindigkeit ankommenden Myonen zunächst in einer Schicht aus gefrorenem Edelgas stoppt und dann wieder mit Hilfe eines elektrischen Feldes beschleunigt. Je stärker das Feld ist, umso schneller werden dabei die Myonen.

Verwandte Informationen

- Myonenquelle SμS: Erzeugung von Myonen am PSI

- Forschen mit Neutronen und Synchrotronlicht: Experimente mit diesen Sonden ergänzen oft die Forschung mit Myonen