Herr Hofer, am 5. Juni startet das Projekt ReMaP, eine Forschungskooperation, an der das PSI gemeinsam mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa und der ETH Zürich massgeblich beteiligt ist. Worum geht es dabei?

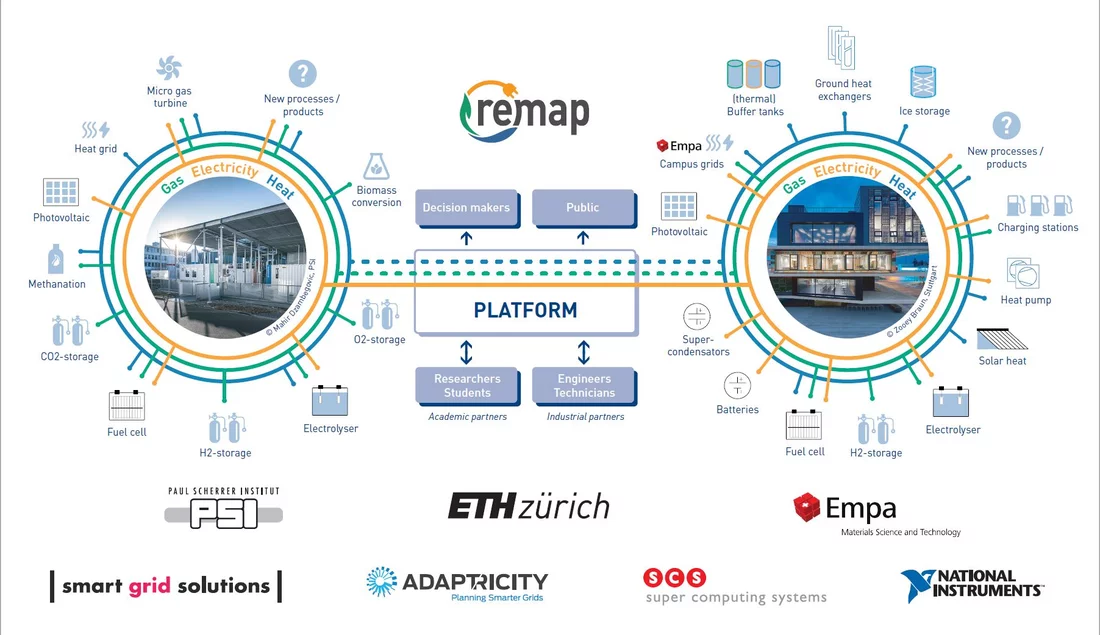

ReMaP steht für Renewable Management and Real-Time Control Platform. Damit verbinden wir regelungstechnisch gemeinsam mit der ETH Zürich die Forschungs- und Entwicklungsplattformen NEST, move und ehub der Empa mit der Forschungs- und Entwicklungsplattform ESI des PSI. So können die Anlagen vernetzt betrieben und untersucht werden.

Das machen Sie weshalb?

Die Energiestrategie 2050 der Schweiz sieht vor, dass wir unser Energiesystem umbauen. Dazu gehört eine deutliche Steigerung des Anteils neuer erneuerbarer Energien wie Sonnen- oder Windenergie in der Energieversorgung. Das stellt uns vor neue Herausforderungen, sowohl bei der Gewinnung, der Umwandlung, der Speicherung, der Verteilung als auch dem Verbrauch der Energie. Angebot und Nachfrage müssen weiterhin im Gleichgewicht gehalten werden können, auch wenn mehr fluktuierende Energie im Netz ist. Im Detail ist noch nicht klar, wie das alles funktionieren wird. Mit den Demonstratoren der ESI-Plattform und den Forschungsplattformen ehub, NEST und move der Empa können wir solche Themen eingehend untersuchen.

Was ist dabei der konkrete Beitrag der Partner?

Wir können mit den Systemen der ESI-Plattform insbesondere Themen rund um die Energiespeicherung und -umwandlung untersuchen. An der Empa lassen sich mit dem Gebäudedemonstrator NEST unter anderem unterschiedliche Verbraucher im Gebäudebereich erforschen, mit move verschiedene Formen der zukünftigen Mobilität. ReMaP verbindet diese Forschungsplattformen steuerungsseitig, das heisst man kann die ganze Kette von der Produktion, der Umwandlung, der Speicherung und dem Verbrauch im Zusammenspiel der unterschiedlichen Systeme untersuchen.

Für wen ist das Projekt zugänglich, sprich wer kann damit Forschung betreiben?

Zunächst einmal alle direkt Beteiligten. Das sind neben der ETH Zürich, der Empa und dem PSI insbesondere noch die Firmen «smart grid solutions», «Adaptricity» und «Supercomputing Systems», die sich mit weiteren Themen wie beispielsweise der Planung, Optimierung und dem Betrieb von Verteilnetzen oder digitalen dezentralen Systemen befassen. Die Plattform steht aber allen Interessenten, national wie international, aus Forschung und Industrie offen. Alle sind eingeladen, Anträge für weitere Kooperationsprojekte einzureichen.

Gibt es denn schon erste Forschungsprojekte mit ReMaP?

Es sind bereits zehn Experimente für die erste Phase von ReMaP in Planung. Bis 2021 sollen diese Experimente durchgeführt sein. Ein Beispiel ist die Entwicklung eines Algorithmus, also letztendlich eines Computerprogramms, das die Gewinnung und Speicherung von Sonnenenergie in Abhängigkeit von der Wettervorhersage und der Verbrauchshistorie automatisch optimiert. Dabei wird die mit Solarmodulen gewonnene Energie mittels Elektrolyse in Wasserstoff zwischengespeichert und über eine Brennstoffzelle später wieder in Strom umgewandelt, wenn beispielsweise in Bürogebäuden ein entsprechender Bedarf auftritt.

Es geht also nicht nur darum, welche Energiequellen wir anzapfen, sondern auch wie und wann wir die Energie nutzen?

Genau. Viele Fragen drehen sich um die zeitliche Entkoppelung von Energiegewinnung und Verbrauch. Mit den neuen erneuerbaren Energien diktiert uns die Natur oft, wann wir Energie gewinnen können. Das wird aber nicht immer genau dann sein, wenn wir sie auch nutzen wollen. Wir benötigen also intelligente und wirtschaftliche Systeme, um Energie zu speichern, müssen uns aber auch darum kümmern, den Energieverbrauch möglichst in die Zeiträume zu verlagern, in denen Energie gewonnen werden kann. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Effizienz. Wir wollen Wege erforschen, wie wir erneuerbare Energie so effizient wie möglich nutzen können.

Bei dieser Forschung fällt sicher auch ein gewaltiges Datenvolumen an. Wie verarbeiten Sie das?

Es ist geplant, das Projekt respektive die Regelungs- und Simulationsplattform basierend auf einer sogenannten Cloud umzusetzen. Damit werden diese Daten und Programme ortsunabhängig zugänglich und wir können je nach Bedarf Rechenkapazitäten nutzen.

Ist das Konstrukt ReMaP einzigartig?

Ich denke, dass diese Forschungs- und Entwicklungsplattform in ihrer spezifischen Zusammensetzung und Ausprägung tatsächlich einmalig ist. Nicht zuletzt steht dahinter ja auch ein enormes Wissen. Sicher wird es andernorts einzelne Komponenten geben, die denen von ReMaP gleichen, aber in dieser Gesamtheit gibt es so ein System sonst nirgends.

Interview: Paul Scherrer Institut/Sebastian Jutzi

Anmerkung der Redaktion: ReMaP wird vom Bundesamt für Energie (BFE) und der «ETH Foundation» unterstützt.

Kontakt/Ansprechpartner

Marcel Hofer

Projektmanager und Koordinator ESI

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 21 74, E-Mail: marcel.hofer@psi.ch