Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt unser sichtbares Universum mit unglaublicher Präzision. Dennoch sind Forschende unzufrieden damit und versuchen, Lücken in der Theorie zu finden. Für ihre verblüffenden Experimente nutzen sie die einzigartigen Forschungsinfrastrukturen des PSI.

Stellen Sie sich einen dunklen Raum vor, in der Mitte ein Podest, auf dem ein Kunstgegenstand aus purem Gold und prunkvollem Schmuckgestein steht, vielleicht die Totenmaske des Pharaos Tutanchamun. Nichts soll Ihren Blick von dieser perfekten Schönheit ablenken. Auch in der Physik gibt es so ein Kunstwerk: das Standardmodell der Teilchenphysik. Es beschreibt alle sichtbaren Teilchen des Universums sowie drei der vier Naturkräfte darin. Alle Experimente, die an und mit Elementarteilchen unternommen werden, bestätigen dieses Theoriegebäude immer wieder. Kein Grund also, einen Blick in die dunklen Ecken hinter dem Standardmodell zu werfen, oder?

Klaus Kirch widerspricht. «Wir sind sehr glücklich mit dem Standardmodell», sagt der Leiter des Labors für Teilchenphysik am PSI und Professor an der ETH Zürich. «Der Weisheit letzter Schluss ist es aber nicht.» Das ist typisch für einen Physiker: Keine Theorie ist so perfekt, dass man sie nicht doch hinterfragen könnte. Und von der Perfektion ist das Standardmodell weit entfernt. Es lässt einige Fragen offen, etwa wie sich die Gravitation mit den drei anderen Naturkräften verträgt. Oder warum es nicht nichts gibt. Denn nach dem Urknall ist etwas mehr Materie als Antimaterie übrig geblieben, obwohl beide nach allen Theorien in exakt gleichen Teilen entstanden sein und sich gegenseitig vernichtet haben sollten. Stutzig macht alle, die sich intensiv mit Astrophysik beschäftigen, dass sich Sterne in Galaxien so bewegen, als würde eine grosse unsichtbare Masse an ihnen zerren. Für dieses Etwas, von dem niemand genau weiss, was es eigentlich ist, haben sie den Begriff Dunkle Materie gewählt. Diese wurde bisher nicht beobachtet, Forschende sind sich aber sicher, dass es sie gibt.

Das alles sind Fragen, auf die das Standardmodell keine Antwort liefert. «Deshalb versuchen wir dort Licht ins Dunkel zu bringen, wo die Ungereimtheiten besonders gross sind», so Kirch. Zahlreiche Experimente dienen als «Taschenlampen», mit denen auch die Ecken ausgeleuchtet werden sollen. Das ist schwer, denn das Standardmodell überstrahlt alles. Man braucht also besonders scharfe Augen, um dort hinten etwas zu sehen.

Dafür gibt es grundsätzlich zwei Wege, die sich ergänzen: Am PSI beobachten Physikerinnen und Physiker Teilchen mit sehr geringen Energien und versuchen, extrem seltene Umwandlungsereignisse mit hoher Präzision zu finden. Diese Experimente sind kleiner als Alternativen und kosten meist nur einige Millionen Franken, die Teams bestehen aus überschaubaren fünfzig bis hundert Forschenden – jeder kennt hier jeden. In dieser Disziplin hat das PSI weltweit einen hervorragenden Ruf, manche Experimente sind in dieser Präzision sogar nur hier möglich.

Den zweiteren Weg beschritten Forschende am CERN. Sie schiessen Teilchen mit hohen Energien aufeinander und beobachten, ob aus der konzentrierten Energie neue schwere Teilchen entstehen. Solche Experimente sind die Spezialität des CERN und erfordern riesige Maschinen wie den siebenundzwanzig Kilometer langen Ringbeschleuniger LHC, an dem viele Tausend Forschende arbeiten.

Abschirmraum der Extraklasse

Die vorläufige Krönung der Experimente am PSI ist n2EDM. Die PSI-Forschenden lieben solche Kürzel, den Insidern sagen sie sofort, was jeweils untersucht wird. In diesem Fall ist es das elektrische Dipolmoment des Neutrons. Das Standardmodell sagt im Wesentlichen, dass das Neutron kein mit heutigen Mitteln messbares elektrisches Dipolmoment hat. Es gibt allerdings Theorien, die das doch erlauben. Sie vermuten, dass es im Inneren des ungeladenen Neutrons eine winzige Ladungstrennung geben könnte. Würde man im Experiment dieses Dipolmoment messen, könnte man mit diesen Theorien auch die Dominanz von Materie gegenüber Antimaterie zumindest zum Teil erklären.

Dafür müssen die Forschenden allerdings jedes Störmagnetfeld, vor allem das Magnetfeld der Erde, aussperren, denn das elektrische Dipolmoment des Neutrons ist – sofern es überhaupt existiert – extrem schwach. Dazu hat das Team von Klaus Kirch eine mehr als 25 Tonnen schwere Abschirmkammer mit Wänden aus mehreren Lagen einer Nickel-Eisen-Legierung gebaut. In dem fünf Meter hohen Koloss befindet sich eine zweite Kammer, die das Magnetfeld weiter reduziert. Im Inneren ist es hunderttausendmal schwächer als aussen. Damit ist dieser Raum die beste magnetische Abschirmkammer dieser Grösse weltweit.

In ihrem Inneren befindet sich das Experiment. Dort werden ultrakalte – das heisst langsame – Neutronen einem Magnetfeld ausgesetzt, welches das magnetische Dipolmoment des Neutrons in Rotation versetzt. Legt man zusätzlich ein elektrisches Feld an, müsste sich die Rotation verändern – aber eben nur, wenn das besagte elektrische Dipolmoment überhaupt existiert.

Wir versuchen dort Licht ins Dunkel zu bringen, wo die Ungereimtheiten besonders gross sind.

Das Vorgängerexperiment nEDM hat ein «mit Null verträgliches Resultat» erbracht. So formulieren es Forschende mit einem Augenzwinkern, wenn sie nichts gefunden haben. Das bedeute aber nicht, dass der Versuch ein Fehlschlag war, so Kirch.

Jedes Experiment verschiebe die Grenzen des Wissens und erhelle den Raum um das Standardmodell ein wenig mehr. n2EDM ist zehnmal empfindlicher und wird in einer der hinteren Ecken eine zusätzliche Lampe anknipsen – egal wie das Experiment ausgeht.

Hinweis auf neue Physik

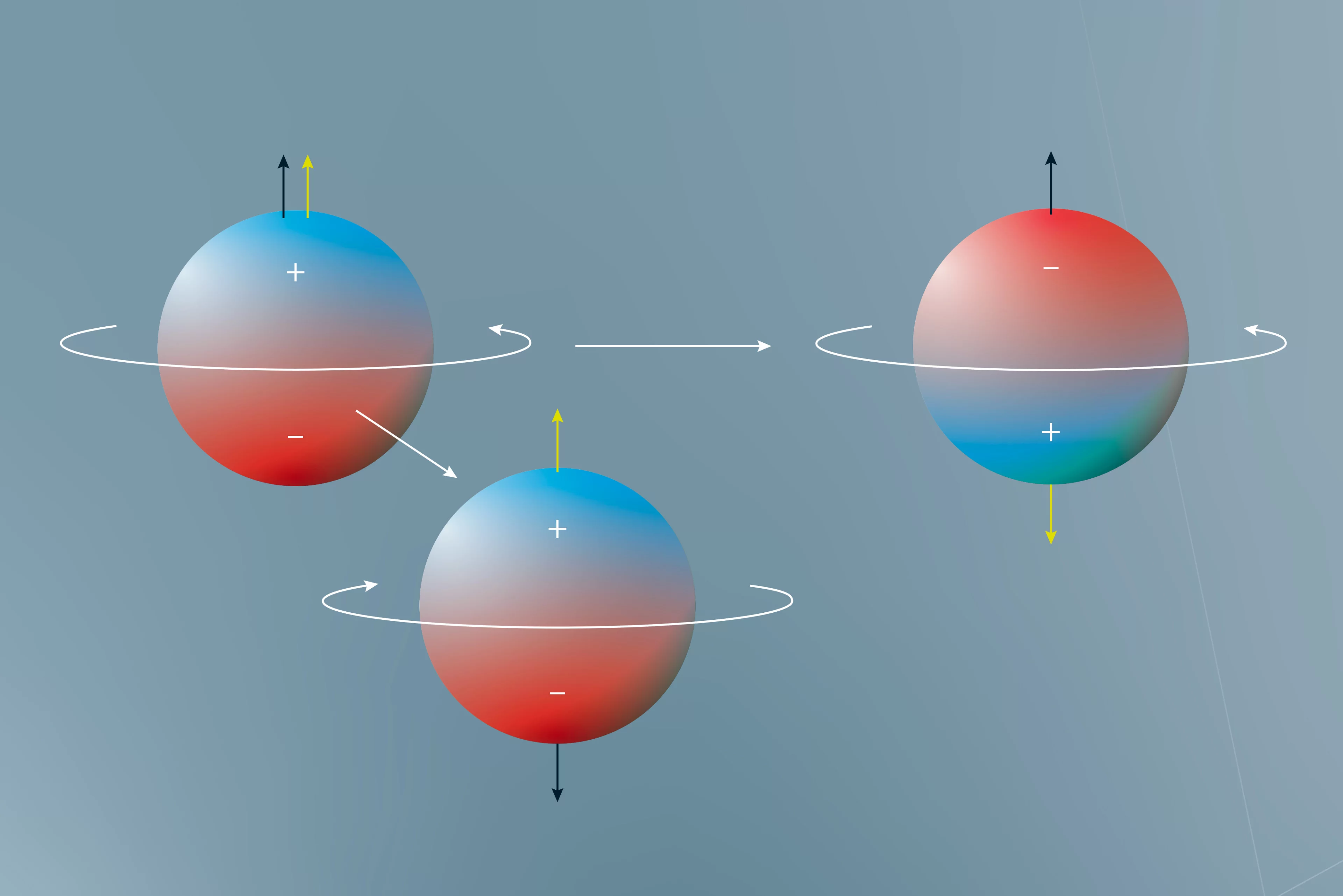

Eine alternative Route nimmt Philipp Schmidt-Wellenburg mit einem Experiment, das noch in keinem anderen Labor weltweit versucht wurde. Der Physiker sucht ebenfalls nach dem elektrischen Dipolmoment, allerdings bei Myonen. Er zwingt diese mit starken Magneten und elektrischen Feldern auf eine Kreisbahn. Ändert sich dabei die Ausrichtung der Myonen-Spins – eine quantenmechanische Eigenschaft des Teilchens, die man sich wie eine winzige Kompassnadel vorstellen kann – würde das bedeuten, dass das Myon zwingend ein elektrisches Dipolmoment haben müsste. Auch das wäre ein Hinweis auf neue Physik.

Klaus Kirch ist 54 Jahre alt und hat folglich noch mindestens ein Jahrzehnt Zeit, um Resultate zu finden, die nicht mit Null verträglich sind. Aber was, wenn das nicht gelingt, wenn alle diese Experimente partout keine neue Physik jenseits des Standardmodells offenbaren wollen, wenn die Ecken tatsächlich leer sind, egal wie hell man hineinleuchtet? Das sei erst mal positiv, denn es beweise, wie hervorragend das Standardmodell die Natur beschreibe. Dass es so kommen wird, glaubt Kirch aber nicht. «Wir werden etwas finden, es gibt zu viele Anhaltspunkte, dass das Standardmodell unvollständig ist.»

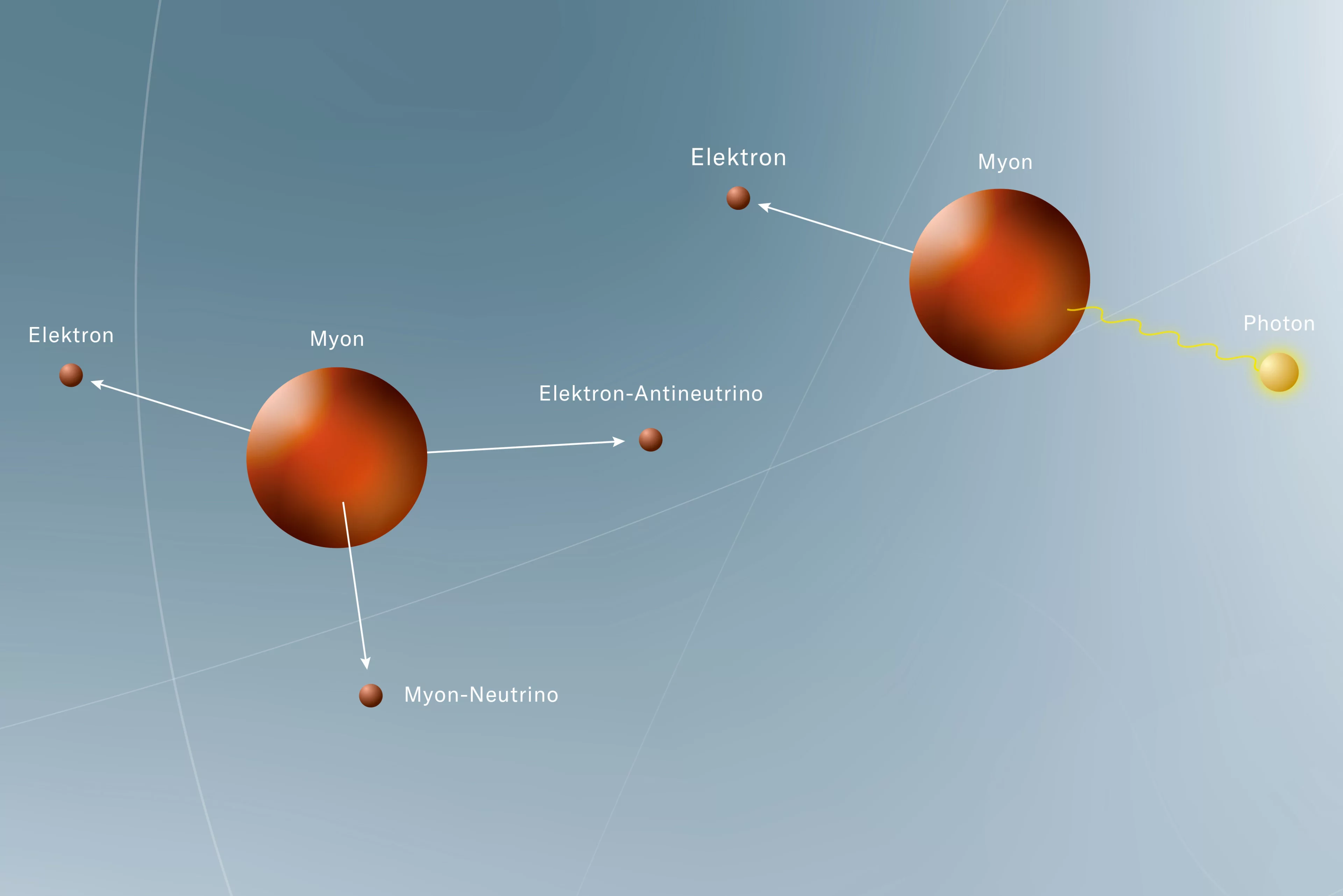

Das sieht auch Angela Papa so. Die Teilchenphysikerin forscht am PSI mit Myonen und ist auch Professorin in Pisa. Zweihundert Millionen dieser schweren Verwandten der Elektronen liefern Strahllinien am PSI pro Sekunde. Damit sind sie die intensivsten kontinuierlichen Myonenquellen weltweit. Seit 2019 gibt es nach Verbesserungen der Myonenproduktion an mehreren Strahllinien noch mal rund fünfzig Prozent mehr Myonen. An einer läuft seit 2021 das MEG2-Experiment, ein leistungsfähigerer Nachfolger des 2013 abgeschlossenen MEG-Experiments. Hier steht die Abkürzung für Myon-Elektron-Gamma und beschreibt ein Ereignis, bei dem ein Myon, anders als sonst üblich, in ein Elektron und ein Photon (Gamma), also ein Lichtteilchen hoher Energie, zerfällt. Das kommt extrem selten vor, wenn überhaupt: Bisher konnte noch niemand diesen Zerfall beobachten. Falls es ihn gäbe, wäre das ein Beweis für eine Physik jenseits des Standardmodells. Und falls nicht? «Auch das wäre interessant, denn damit könnten wir bestimmte Theorien ausschliessen und uns bei künftigen Experimenten auf wenige Modelle beschränken», sagt Papa.

Falls es einen bestimmten, extrem seltenen Zerfall des Myons gäbe, wäre das ein Beweis für eine Physik jenseits des Standardmodells.

Falls der MEG-Zerfall nicht gefunden wird, würde dies das Standardmodell der Teilchenphysik stärken. Es hält den exotischen Zerfall für so unwahrscheinlich, dass er niemals beobachtet werden könnte. Nur eines von 1054 Myonen (eine Zahl mit 54 Nullen) dürfte demnach diesen Zerfallspfad einschlagen. Derzeit kann man das Ereignis aber nur aufspüren, wenn mindestens eines von 1014 Myonen so zerfällt. Diese riesige Kluft werden auch die besten Experimente niemals überbrücken können, doch die Forschenden haben die Hoffnung, dass sich das Ereignis schon früher zeigt. Einige Varianten der Supersymmetrie, einer Hypothese, bei der es zu jedem Teilchen im Standardmodell einen schweren Superpartner geben soll, erlauben den seltenen Myonen-Zerfall innerhalb der Messgrenzen, die die Experimente am PSI in den kommenden Jahren erreichen werden.

Ein grosser Coup

Würden die PSI-Forschenden einen Hinweis auf supersymmetrische Theorien finden, wäre das ein grosser Coup. Während für Supersymmetrie das Standardmodell erweitert werden könnte, gibt es auch Experimente, die die Theorie in den Grundfesten erschüttern würden. Bestimmt kennen Sie die Binsenweisheit: Immer fällt alles «nach unten», «nach oben» fällt nie etwas. Wenn Ihnen der Kaffeebecher aus der Hand rutscht, zerschellt er auf dem Fussboden, aber niemals an der Decke. Aber ist das wirklich immer so? Gibt es nicht vielleicht doch eine Form von Materie, die in einem Gravitationsfeld abgestossen wird und nach oben fällt? Die PSI-Forschenden planen dazu ein Experiment mit Myonium, einem exotischen Atom aus einem positiv geladenen Anti-Myon und einem Elektron. Damit ist es dem Wasserstoff ähnlich, allerdings wird das Proton durch Antimaterie in Form eines punktförmigen Leptons, einer weiteren Art von Elementarteilchen, ersetzt. Da Myonium im Gegensatz zum normalen Wasserstoff aus zwei punktförmigen Leptonen besteht, lässt es sich mit der Quantenelektrodynamik (QED) genau berechnen, die quantentheoretisch den Elektromagnetismus beschreibt. In weiteren Experimenten kann man die Energieniveaus dieses Atoms vermessen und überprüfen, ob QED-Theorie und Experiment gleiche Ergebnisse bringen, was wiederum für die Vorhersage weiterer Experimente von Vorteil wäre.

Bei den Experimenten muss allerdings extrem schnell gemessen werden, denn das Anti-Myon zerfällt in zwei Millionstelsekunden. Sollte es im Schwerefeld der Erde wider Erwarten nicht mit Erdbeschleunigung nach unten fallen, wäre das mehr als eine Sensation – es würde die allgemeine Relativitätstheorie über den Haufen werfen. «Ich glaube nicht, dass es so kommt», sagt Klaus Kirch, «aber wir können es uns nicht leisten, in diese sehr dunkle Ecke nicht hineingeleuchtet zu haben.»

Das klappt aber nur, wenn die Taschenlampe hell genug ist. Das heisst für die Forschenden: Sie müssen immer leistungsfähigere Maschinen bauen mit höherer Intensität und gleichzeitig höherer Präzision. Bei Experimenten, die nach sehr seltenen Ereignissen suchen, ist die Statistik alles.

Es braucht unvorstellbar viele Teilchen, bis sich endlich einmal so ein Ereignis einstellt. Deshalb hat das PSI gemeinsam mit der Universität Zürich und dem Universitätsspital Zürich für die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen der Förderperiode 2025 bis 2028 das Projekt IMPACT eingereicht. Eine der beiden im Projekt vorgesehenen Targetstationen am Protonenbeschleuniger liefert Strahlen mit der Bezeichnung HIMB für High Intensity Muon Beam. Sie könnte 10 Milliarden Myonen pro Sekunde an Experimente liefern. Damit könnte das PSI seine weltweit führende Stellung in der Myonenphysik ausbauen, und zwar genau rechtzeitig, um komplementäre Ergebnisse zum Vergleich mit den Ergebnissen der nächsten Phase des Protonenbeschleunigers LHC am CERN bei Genf vorzulegen.

Den entsprechenden Plan hat der ETH-Rat nun für die kommende Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen vorgeschlagen. Die Roadmap wird im Frühjahr 2023 publiziert, aber bereits jetzt laufen viele Vorarbeiten auf Hochtouren. Eine Erweiterung zu HIMB wäre ein Gerät, das Myonen kühlt und die Strahlqualität millionenfach verbessert. Der vorhandene Myonenstrahl am PSI soll in einer Kammer mit sehr kaltem Heliumgas abgebremst werden.

Durch Dichteunterschiede im Gas und mit magnetischen und elektrischen Feldern werden die Myonen in wenigen Millionstelsekunden auf einen Punkt konzentriert und durch ein Loch in ein Vakuumrohr gebracht. Der Strahl ist dort nur Bruchteile eines Millimeters dünn und deswegen zehntausendmal intensiver als der Standardstrahl, der dick wie ein Arm ist. Dass es Gas in einem Behälter einsperren kann, der ein Loch hat, ist eine technische Meisterleistung des Teams. Aldo Antognini, Leiter des als muCool bekannten Projekts am PSI und Professor an der ETH Zürich, ist optimistisch: «In der Simulation funktioniert es, 2023 wollen wir es in Strahltests beweisen.»

So genau messen wie noch nie

Antognini war auch eine treibende Kraft hinter einem anderen Experiment, das in der Physikcommunity hohe Wellen geschlagen hat: die Vermessung des Radius des Protons. Mit dem Protonenbeschleuniger am PSI erzeugt sein Team Myonen, die myonischen Wasserstoff bilden, bei dem ein negativ geladenes Myon statt eines Elektrons das Proton umkreist. Das PSI ist weltweit die einzige Forschungsstätte, die genügend langsame Myonen für solche Experimente herstellen kann. Myonischer Wasserstoff ist nur ein Zweihundertstel so gross wie Wasserstoff, die Energieniveaus dieses Atoms werden daher stark von der Grösse des Protons beeinflusst. Regt man mit einem Laser genau die Resonanzfrequenz zwischen zwei Energieniveaus im myonischen Wasserstoff an, kann man daraus exakt auf den Protonenradius schliessen. Zunächst fanden die PSI-Forschende: nichts. Denn die 0,88 Femtometer (1 Femtometer = 1 millionstel Milliardstelmeter), die frühere Streuexperimente mit Elektronen für den Radius ergeben hatten, schienen offenbar nicht zu stimmen. Stattdessen pendelten sich die Messungen bei 0,84 Femtometer ein. Viele Forschende anderer Institute wollten das nicht glauben und zogen das Ergebnis aus myonischem Wasserstoff in Zweifel. Heute, rund zehn Jahre später, haben sich die Wogen geglättet, der kleinere Protonenradius wurde mehrfach bestätigt. Inzwischen hat das Team den Radius von Deuterium gemessen und auch dort einen geringeren Radius gefunden. Mittlerweile abgeschlossen sind die Messungen von Helium-3 und Helium-4. Diskrepanzen zeigen sich dort keine, aber die mit Myonen erhaltenen Ergebnisse sind die genauesten überhaupt.

Bei dem ersten Experiment hat Antogninis Team den Radius der elektrischen Ladungsverteilung des Protons gemessen. Interessant ist aber auch der magnetische Radius des Protons. Um ihn zu bestimmten, braucht es einen besonderen Laser mit hoher Pulsenergie und spezieller Wellenlänge, der innerhalb einer Millionstelsekunde feuern muss, wenn ein myonisches Wasserstoff-Atom in der richtigen Position ist. So einen Laser gibt es nicht von der Stange zu kaufen, weshalb ihn das Team derzeit selbst entwickelt. 2024 sollen die Experimente beginnen. Auch hier ist nicht ausgeschlossen, dass ältere Ergebnisse über den Haufen geworfen werden.

Auch wenn die Fülle an Experimenten verwirrend sein mag, folgen sie doch einem Masterplan. «In der Teilchenphysik ist alles mit allem verzahnt», sagt Aldo Antognini, «das ganze Gebäude muss in sich konsistent sein.» Dafür sei es unabdingbar, die Naturkonstanten unter Kontrolle zu haben. Mit seinen Experimenten leistet er dazu einen wichtigen Beitrag. So ist die möglichst genaue Kenntnis des Protonenradius die Basis zur Bestimmung der Rydberg-Konstante, die am genauesten gemessene fundamentale Konstante in der Physik. Sie wiederum steckt in den SI-Einheiten, dem internationlen Einheitensystem, in dem unter anderem das Kilogramm, der Meter oder die Sekunde definiert sind.

In der Teilchenphysik ist alles mit allem verzahnt, das ganze Gebäude muss in sich konsistent sein.

Aber sind diese Konstanten wirklich so konstant? Forschende schliessen nicht aus, dass sie sich über lange Zeiträume verändern. Das würde bedeuten, dass in dem dunklen Raum mit dem uns bekannten strahlenden Standardmodell der Teilchenphysik die Wände aus Gummi sind und sich unmerklich verformen. Oder noch radikaler: Vielleicht gibt es in diesem Museum noch weitere Räume – sprich: andere Universen –, in denen andere Naturkonstanten gelten – und ein anderes Standardmodell. «Wir können das nicht ausschliessen», sagt Klaus Kirch. «Deshalb arbeiten wir an Experimenten, die das herausfinden sollen.»

Text: Bernd Müller

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.