Ein international zusammengesetztes Forschungsteam unter Leitung der Universität Leeds hat zum ersten Mal gezeigt, wie man von Natur aus unmagnetische Metalle wie etwa Kupfer magnetisch machen kann. Die Entdeckung könnte helfen, neuartige Magnete für unterschiedlichste technische Anwendungen wie Stromgeneratoren oder Festplatten zu entwickeln. Messungen, die für das Verständnis des Phänomens entscheidend waren, wurden am Paul Scherrer Institut PSI durchgeführt. Nur hier lassen sich magnetische Vorgänge im Inneren von Materialien hinreichend detailgenau untersuchen. Die Ergebnisse erscheinen im Fachjournal Nature.

Magnete kommen in vielen technischen Anwendungen zum Einsatz: in Stromgeneratoren, bei der Datenspeicherung auf Festplatten oder in Geräten für die medizinische Bildgebung. Permanentmagnete, also solche, die dauerhaft magnetisch sind, können nur aus den drei ferromagnetischen Elementen Eisen, Kobalt und Nickel hergestellt werden. Um die Eigenschaften der Magnete an die Bedürfnisse einzelner Anwendungen anzupassen, fügt man diesen Elementen oft noch kleine Mengen anderer Elemente bei, wobei man zum Teil auf Substanzen zurückgreifen muss, die nur in geringen Mengen verfügbar sind oder schädliche Eigenschaften haben.

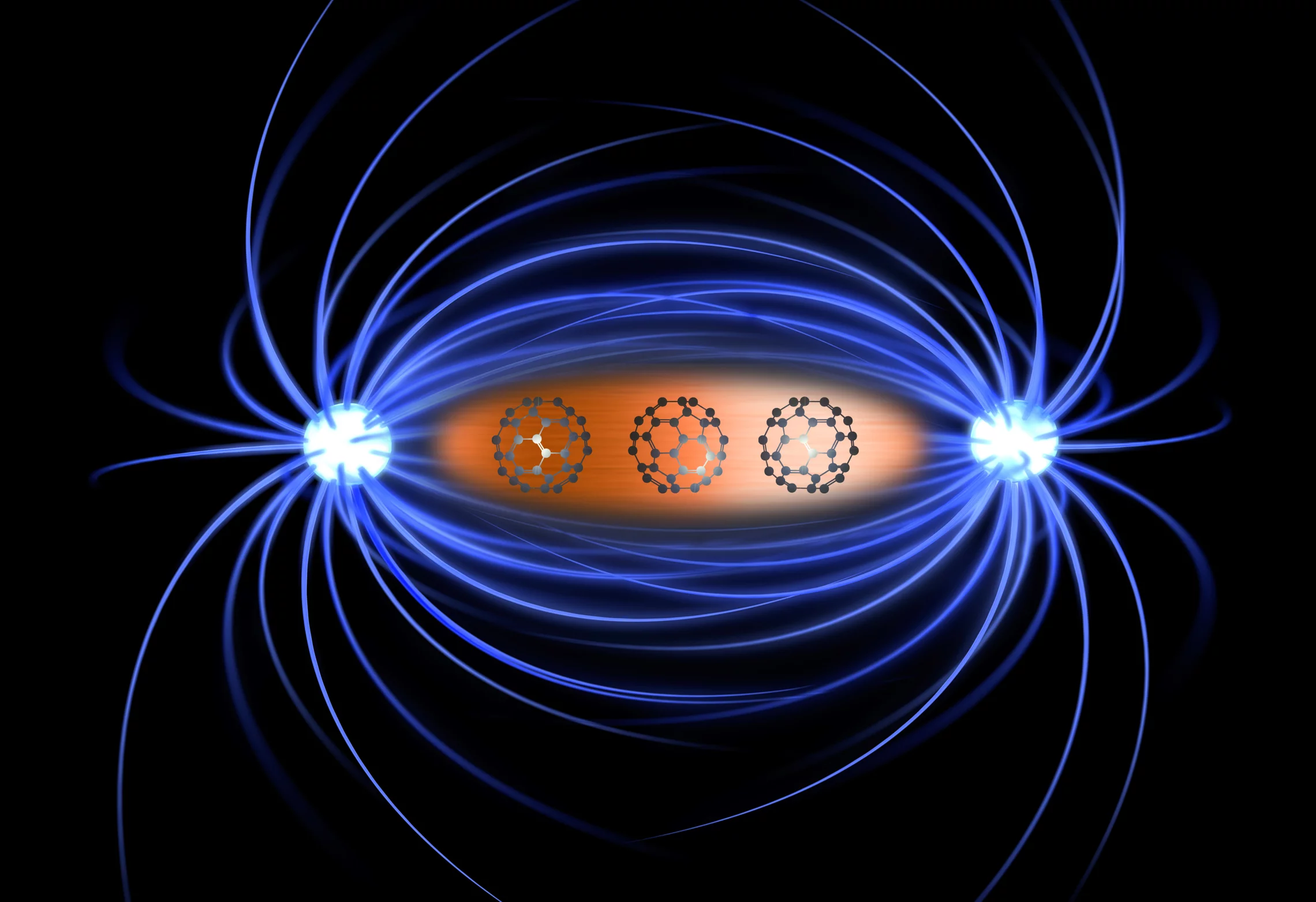

Fussballmoleküle machen Kupfer magnetisch

In einem Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Leeds haben nun Forschende gezeigt, wie man von Natur aus unmagnetische Metalle dazu bewegen kann, magnetisch zu werden. Fatma Al Ma'Mari von der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Leeds betont: Damit wird denkbar, dass Magnete für die Geräte der Zukunft aus Substanzen hergestellt werden, die ungefährlich sind und in grossen Mengen zur Verfügung stehen, wie etwa Kohlenstoff oder Kupfer.

Für ihre Versuche haben die Forschenden auf einem dünnen Kupferstreifen eine Schicht von Kohlenstoff-60-Molekülen – wegen ihrer Form auch Fussball-Moleküle genannt – aufgetragen. Die Bewegung der Elektronen durch die Grenzfläche zwischen den beiden Schichten verändert die magnetischen Eigenschaften des kombinierten Materials so sehr, dass dieses ferromagnetisch wird, also permanent magnetisiert werden kann.

Experimente nur am PSI möglich

Dass tatsächlich die Grenzfläche zwischen den beiden Materialien für das magnetische Verhalten verantwortlich ist, haben Experimente mit Myonen am Paul Scherrer Institut PSI im Schweizerischen Villigen gezeigt. Myonen sind instabile Elementarteilchen, mit deren Hilfe man gezielt den Magnetismus an verschiedenen Stellen im Inneren von Materialien untersuchen kann. Die magnetischen Eigenschaften einer verborgenen Grenzschicht zu untersuchen ist nicht einfach. Ideal dazu eignen sich langsame Myonen, die sich sehr genau in der Nähe der Grenzfläche platzieren lassen. Das PSI ist derzeit der einzige Ort, an dem man langsame Myonen für diese Art von Untersuchungen nutzen kann

, betont Thomas Prokscha, der Leiter der Forschungsgruppe Niederenergie-Myonen

am PSI.

Im Experiment werden die Myonen in das untersuchte Material 'hineingeschossen'. Da sie sich selbst wie winzige Kompassnadeln verhalten, reagieren sie auf das Magnetfeld an dem Ort im Material, an dem sie sich befinden. Nach kurzer Zeit zerfallen die Myonen in andere Teilchen. Beobachtet man die Flugrichtung dieser Teilchen, kann man auf das Verhalten des Myons im Material und damit auch auf die magnetischen Vorgänge im Inneren des Materials schliessen

, erläutert Hubertus Luetkens, der mit Prokscha das Experiment von Seiten des PSI betreut hat.

Noch zu schwach

Oscar Céspedes, Leiter des Forschungsprojekts an der Universität Leeds erklärt: Wir – wie auch andere Forscher – hatten schon vor einiger Zeit bemerkt, dass eine Grenzfläche zwischen einem Magneten und einer Molekülschicht die Eigenschaften des Magneten verändert. So war es ein natürlicher Schritt, dass wir uns gefragt haben, ob es möglich sein würde, so auch eine magnetische Ordnung in einem nicht-magnetischen Material zu erzeugen.

Die Forscher betonen, dass sie zwar das grundsätzliche Prinzip gezeigt haben, dass sie aber noch daran arbeiten müssen, die Magnete stärker zu machen. Die Magnete, die wir jetzt erzeugt haben, sind noch sehr schwach: sie würden nicht an der Kühlschranktür halten. Aber wir sind überzeugt, dass man mit der richtigen Kombination von chemischen Elementen neuartige Magnete entwickeln kann, die in verschiedenen Zukunftstechnologien Anwendung finden werden

, so Céspedes.

Text: Text auf Grundlage einer Medienmitteilung der Universität Leeds

Hintergrund

Die Bedingung dafür, dass ein Material ferromagnetisch ist, wird als Stoner-Kriterium bezeichnet. Das Kriterium erklärt, warum Eisen ferromagnetisch ist, Mangan, das sich im Periodensystem direkt daneben befindet, aber nicht. Das Stoner-Kriterium wurde von E. C. Stoner formuliert, einem theoretischen Physiker an der Universität Leeds.Entscheidend sind dabei zwei Grössen: die Zustandsdichte und die Austauschwechselwirkung. Die Zustandsdichte entspricht der Zahl der Zustände, die die Elektronen in den Orbitalen um die Atomkerne einnehmen können. Die Austauschwechselwirkung bezieht sich auf die Wechselwirkung zwischen den Elektronen eines Atoms, die durch die Ausrichtung des Elektronenspins bestimmt wird. Der Spin ist eine Quanteneigenschaft, die für den Magnetismus in Materialien verantwortlich ist. Der Spin kann nur zwei mögliche Orientierungen haben, die man üblicherweise als „nach oben“ und „nach unten“ bezeichnet. Multipliziert man die Zustandsdichte und die Austauschwechselwirkung und ergibt sich dabei ein Ergebnis, das grösser ist als 1, so ist das Material nach dem Stoner-Kriterium ferromagnetisch.

Die Forscher haben nun gezeigt, dass sich Zustandsdichte und die Austauschwechselwirkung in einem unmagnetischen Material verändern lassen, wenn die Elektronen teilweise in eine Schicht aus einem geeigneten zweiten Material – in dem untersuchten Fall sind das die Kohlenstoff-60-Moleküle – abfliessen können. Dank der Bewegung von Elektronen zwischen dem Metall und den Molekülen lässt sich das Stoner-Kriterium überwinden.

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 1900 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 380 Mio.

(Stand 04/2015)

Weiterführende Informationen

Populäre Darstellung der Forschung mit Myonen am PSI

Forschungsgruppe Niederenergie-Myonen

am PSI (in englischer Sprache)

Forschungsgruppe Kondensierte Materie

an der Universität Leeds (in englischer Sprache)

Kontakt

Dr. Thomas Prokscha, Leiter der Forschungsgruppe Niederenergie-Myonen

,

Paul Scherrer Institut, Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 4275; E-Mail: thomas.prokscha@psi.ch

Dr. Oscar Céspedes, Condensed Matter Group, School of Physics and Astronomy,

University of Leeds, UK

Telefon: +44 113 3431885; E-Mail: O.Cespedes@leeds.ac.uk

Originalveröffentlichung

Beating the stoner criterion using molecular interfaces

Fatma Al Ma'Mari, Timothy Moorsom, Gilberto Teobaldi, William Deacon, Thomas Prokscha, Hubertus Luetkens, Steve Lee, George E. Sterbinsky, Dario A. Arena, Donald A. MacLaren, Machiel Flokstra, Mannan Ali, May Wheeler, Gavin Burnell, Bryan J. Hickey and Oscar Céspedes,

Nature 06 August 2015, Vol. 524, pp. 69–73

DOI: 10.1038/nature14621