Das Paul Scherrer Institut verstärkt seine Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne

Computer-Festplatten könnten bald ausgedient haben: Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI und der Universität Konstanz haben neuartige Magnetbänder untersucht und gezeigt, dass sie nicht nur sehr hohe Speicherdichten, sondern auch viel schnellere Zugriffszeiten als heutige Speichermedien zulassen. Diese so genannten Racetrack-Speicher ermöglichen die Produktion stossfester Datenspeicher, die herkömmliche Festplatten künftig ablösen könnten. Leiter der Studie war Mathias Kläui, der am 1. April eine von der ETH Lausanne und dem PSI gemeinsam finanzierte Professur antritt.

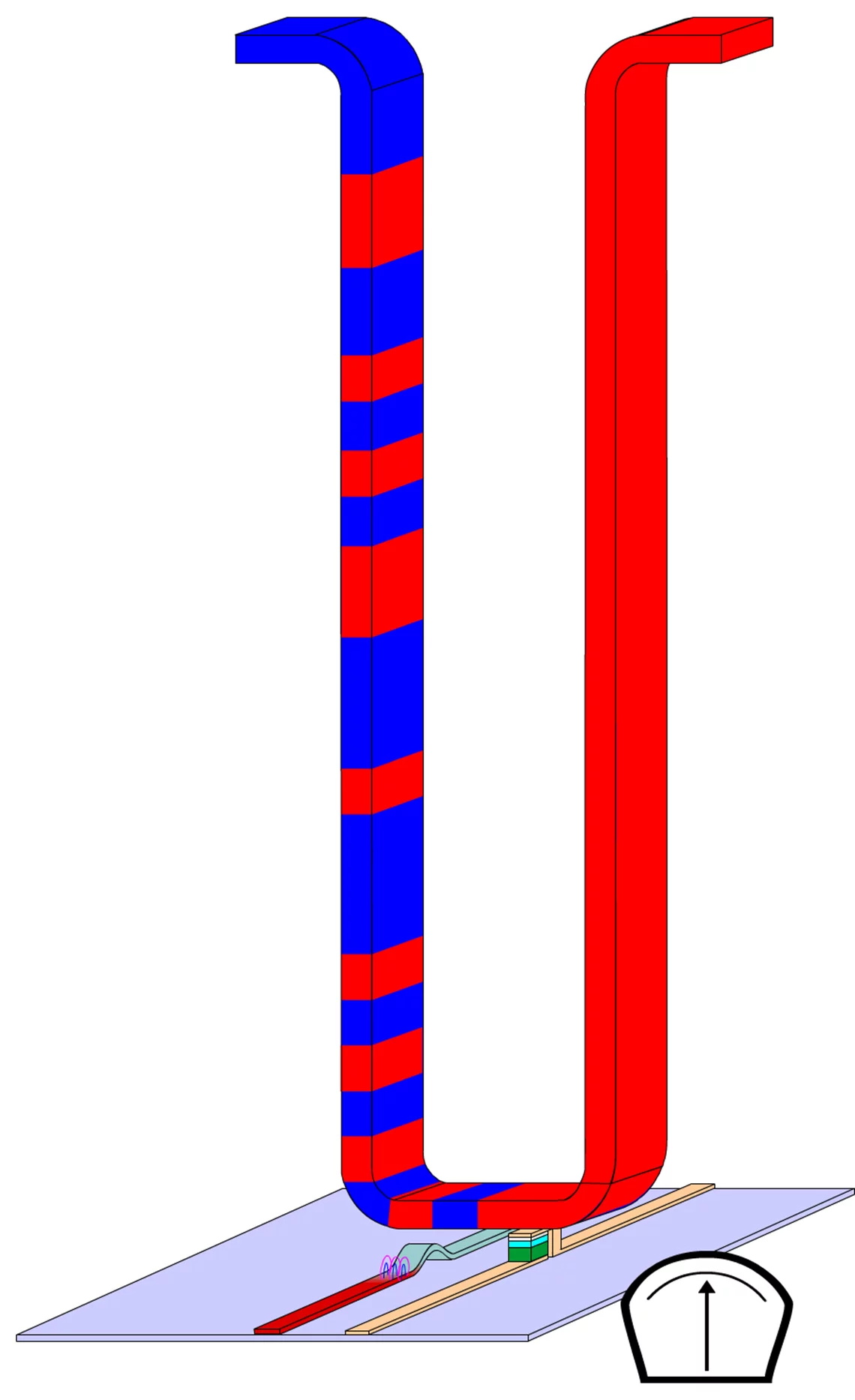

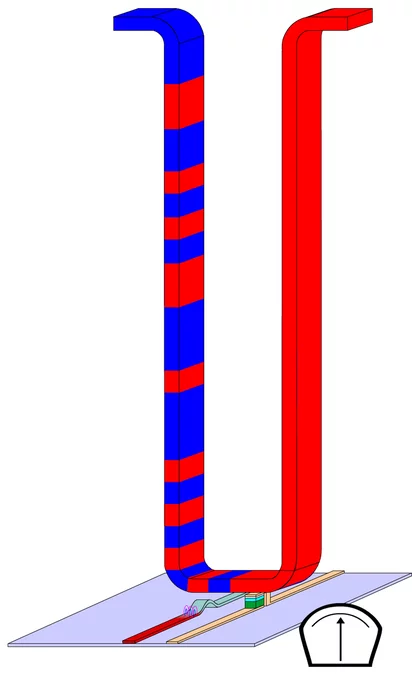

Racetrack-Speicher kodieren die Information in Form von magnetischen Bits. Diese Informationseinheiten sind wie bei alten Magnetbändern (z.B. Videokassetten) hintereinander auf einem Draht abgelegt. Anders als bei herkömmlichen Magnetbändern wird der Draht aber nicht mechanisch über das Schreib- und Leseelement gespult. Stattdessen treibt ein Magnetfeld die Bits durch den stehenden Draht. Da es sich dabei um einen winzigen Nanodraht handelt, lassen sich viele Racetracks nebeneinander im Abstand von wenigen Hundert Nanometern stapeln. Dadurch ergeben sich attraktive Speicherdichten, die jene von typischen USB Memory Sticks übertreffen könnten.

"Racetrack-Speicher enthalten keine beweglichen Teile und sind deshalb weniger störungsanfällig als herkömmliche Festplatten", sagt der Schweizer Mathias Kläui derzeit Gruppenleiter an der Universität Konstanz. "Die Industrie könnte dereinst stossfeste Datenspeicher aus Racetracks produzieren." Deshalb beteiligt sich die Industrie auch heute schon an den Kosten seiner Forschung. Der Experimentalphysiker leitete die Tests, die an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI stattfanden. Mit stark gebündeltem Röntgenlicht untersuchten die Wissenschafter, wie schnell sich die magnetischen Domänen im Nanodraht verschieben lassen. Je rasanter sie sich bewegen, desto höher ist die Lesegeschwindigkeit des Datenspeichers. Die nun vorliegenden Forschungsresultate verdeutlichen das Potential der neuartigen Magnetbänder: Die Domänen bewegten sich bis zu 2000 Meter pro Sekunde. "Damit sind äusserst konkurrenzfähige Zugriffszeiten von 20 Nanosekunden möglich", so Kläui. Zum Vergleich: Mit derselben Geschwindigkeit könnte man eine Videokassette in einer Zehntelsekunde komplett umspulen. Damit sind Racetracks 100 000 mal schneller als heutige Festplatten, deren Zugriffszeiten rund 2 Millisekunden betragen. Ergebnisse einer Grundlagenstudie zu den möglichen Geschwindigkeiten wurden heute in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

Neben Mathias Kläui waren zwei Forscher des PSI massgeblich am Projekt beteiligt: Laura Heyderman als Spezialistin für Nanostrukturen, Frithjof Nolting leitete die Messungen an der SLS. Gemeinsam betreute Doktoranden rundeten die Zusammenarbeit ab. Dieses gemeinsame Vorgehen wird künftig intensiviert, denn Kläui übernimmt am 1. April eine Professur in Experimentalphysik für Nanomagnetismus an der ETH Lausanne und tritt gleichzeitig die Leitung einer Forschungsgruppe im SwissFEL-Projekt des PSI an. Beim SwissFEL handelt es sich um das neue Grossprojekt des PSI, eine Hightech-Forschungsanlage mit der das PSI international neue Trends setzen wird.

Aus der Kooperation zwischen dem PSI und der ETH Lausanne wird für beide Seiten eine erfolgreiche Forschungszusammenarbeit resultieren. Das PSI nutzt das Instrument der gemeinsamen Professur seit 2008 gezielt, um den Schweizer Forschungsplatz zu stärken. So werden in gemeinsamen Findungskommissionen von Schweizer Hochschule und PSI ideale Kandidierende gesucht, die nicht nur Spitzenforschung betreiben und sich im akademischen Lehrbetrieb wohlfühlen, sondern auch die gewünschte Funktion als Brückenbauer zwischen Hochschule, PSI und dem spezifischen Forschungsumfeld übernehmen können. Dabei ist die hohe wissenschaftliche Qualität der Forschung am PSI ein zentraler Faktor. Die Grossgeräte und Methoden am PSI ergänzen die Möglichkeiten der Hochschulen bestens. Das PSI kann sich im Gegenzug aktiver in das akademische System der Schweiz einbringen. Durch die Beteiligung an der Lehre hat das Institut schon in einem frühen Ausbildungsstadium Zugang zu den besten Studierenden, Doktorierenden und Post-Doktorierenden, die es dann gezielt fördern kann.

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Festkörperforschung und Materialwissenschaften, Elementarteilchenphysik, Biologie und Medizin, Energie- und Umweltforschung. Mit 1300 Mitarbeitenden und einem Jahresbudget von rund 260 Mio. CHF ist es das grösste Forschungsinstitut der Schweiz.

Weitere Informationen:

Matthias Kläui Universität Konstanz, Leiter der ERC Nanomagnetismus Forschungsgruppe Telefon +49 7531 883786, E-Mail: mathias.klaeui@uni-konstanz.deLaura Heydermann, Paul Scherrer Institut, Leiterin der Gruppe Magnetische Nanostrukturen, Telefon: +41 56 310 2613, E-Mail: laura.heyderman@psi.ch

Frithjof Nolting, Paul Scherrer Institut, Leiter der Gruppe Mikroskopie und Magnetismus, Telefon +41 56 310 5111, E-Mail: frithjof.nolting@psi.ch

Originalveröffentlichung:

Imaging of DomainWall Inertia in Permalloy Half-Ring Nanowires by Time-Resolved Photoemission Electron MicroscopyJ. Rhensius, L. Heyne, D. Backes, S. Krzyk, L. J. Heyderman, L. Joly, F. Nolting and M. Kläui

DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.067201