Vorgänge in Sternen mit Isotopen aus dem PSI nachgestellt

Um zu verstehen, warum chemische Elemente auf der Erde in bestimmten Mengen vorkommen, muss man Prozesse untersuchen, die in explodierenden Sternen – Supernovae – stattfinden. Denn die Materie, aus der die Erde besteht, entstand vor Milliarden von Jahren in einer Supernova und wurde dann bei der Explosion in den Weltraum geschleudert. Forschende, die die Prozesse in einem Labor auf der Erde untersuchen wollen, haben oft ein Problem: Die Stoffe, bestimmte Isotope, die in den Supernovae eine wichtige Rolle spielen, kommen auf der Erde in der Natur nicht vor und stehen so zunächst für die Experimente nicht zur Verfügung. Eine Lösung kommt aus dem Paul Scherrer Institut PSI: An den Experimentieranlagen des Instituts entstehen diese Isotope in hinreichender Menge und können für Untersuchungen verwendet werden. So hat ein internationales Forschungsteam das Titan-Isotop Ti-44 verwendet, um am CERN in Genf einen wichtigen Prozess zu untersuchen. Dabei wurde deutlich, dass dieser weniger effektiv ist als bisher angenommen und man deswegen die bisherigen theoretischen Berechnungen von Abläufen in den Sternen wird korrigieren müssen. Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift Physics Letters B erschienen.

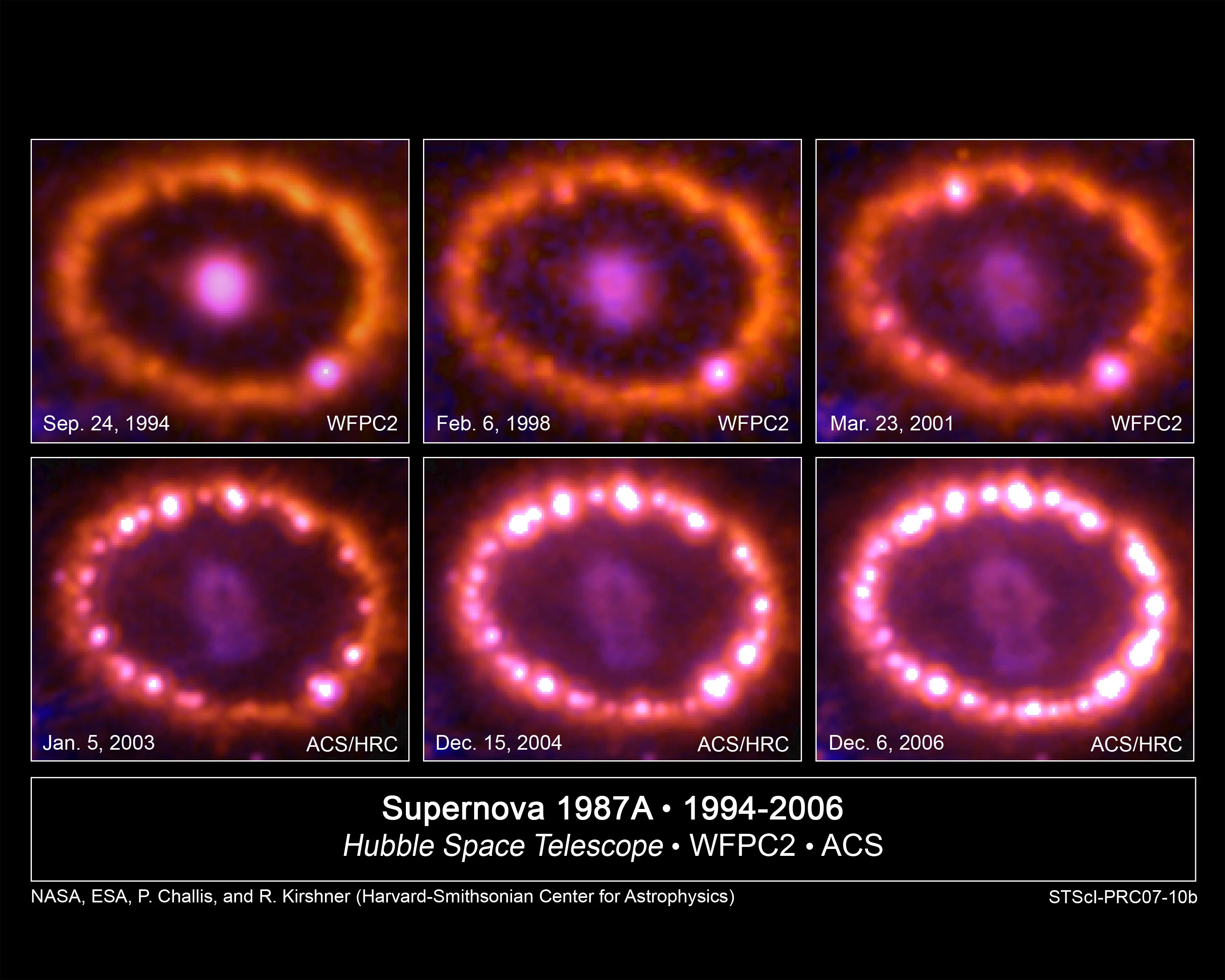

Supernovae – explodierende Sterne – gehören zu den spektakulärsten Erscheinungen des Uni-versums. Innerhalb weniger Tage blähen sie sich um ein Vielfaches auf und schleu¬dern einen Grossteil ihrer Materie ins Universum. Viele Elemente wie Silizium, Natrium, Eisen oder auch Spurenele¬mente, die für das Leben auf der Erde unerlässlich sind, stammen aus Supernova-Explosi-onen, aus denen sie in unser Sonnensystem gelangt sind. Entstanden sind sie im Inneren der Sterne oder erst während der eigentlichen Explosion. So trägt die Erforschung der Vorgänge in Supernovae nicht nur zu unserem Verständnis von Sternen bei, sondern hilft uns auch zu verstehen, wieso manche chemischen Elemente öfter und andere weniger oft auf der Erde vorkommen.

Sternmaterie

Es sind viele komplizierte Abläufe, die bestimmen, was in einer Supernova geschieht. Dabei entstehen unterschiedliche Isotope verschiedener Elemente und verschwinden wieder, indem sie sich in andere Elemente umwandeln. Das kann auf vielen unterschiedlichen Wegen geschehen. Will man die Vorgänge in den Sternen entschlüsseln, muss man also die einzelnen Prozesse verstehen – so ist es etwa wichtig, wie wahrscheinlich der Prozess ist, ein bestimmtes Isotop zu erzeugen oder zu vernichten. Diese Prozesse in einem Labor auf der Erde zu untersuchen, scheitert oft an einem einfachen Problem: Die entsprechenden Isotope kommen auf der Erde nicht natürlich vor und stehen so zunächst für Untersuchungen nicht zur Verfügung. Einige dieser Isotope können aber künstlich erzeugt werden. In Experimenten am Paul Scherrer Institut entstehen diese Isotope, die sonst nur im Inneren der Sterne existieren, in ausreichender Menge, sodass man damit die Untersuchungen durchführen kann. Bei diesen Experimenten geht es aber zunächst um andere Fragestellungen, die verwendeten Isotope sind gewissermassen Nebenprodukte.

Vorgänge in Supernovae nachgestellt

Vor Kurzem sind die Ergebnisse eines solchen Experiments veröffentlicht worden, bei dem Forschende einer internationalen Kooperation einen Prozess nachgestellt haben, der sonst in explodierenden Supernovae geschieht. Dabei ging es um das Titan-Isotop Ti-44, das Astrophysikern helfen kann, die Vorgänge bei den Explosionen zu verstehen. Es ist eines der wenigen Isotope, die man von der Erde aus beobachten kann, weil es beim Zerfall Strahlung erzeugt, die die Erde erreicht. Und wenn man versteht, wie es sich bei Bedingungen verhält, die ähnlich sind wie während der Explosion, kann man auch die Supernovae im Allgemeinen besser verstehen. Konkret haben die Forschenden die Reaktion untersucht, bei der das Titan einen Heliumkern (ein Atom mit zwei Protonen und zwei Neutronen) einfängt und sich anschliessend in das Vanadium-Isotop V47 und ein Proton umwandelt. "Ti-44 aus explodierenden Supernovae ist von verschiedenen Forschungssatelliten beobachtet worden. Um die Beobachtungen deuten zu können, ist es wichtig zu wissen, wie wahrscheinlich diese Reaktion ist", erklärt Alexander Murphy von der Universität Edinburgh, der das Forschungsprojekt leitet.

Um diese Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, schickten die Forschenden an der REX-ISOLDE- Experimentanlage am CERN einen Strahl schneller Ti-44-Atome durch eine mit Helium gefüllte Kammer und konnten so beobachten, wie oft es zu der gesuchten Reaktion kam. „Am REX-ISOLDE-Komplex des CERN konnte aus dem vorhandenen Probenmaterial ein besonders reiner Ti-44-Strahl erzeugt werden“, betont Thierry Stora, Leiter der Target-und-Ionenquellen-Gruppe der ISOLDE-Anlage am CERN. Die Experimente zeigen, dass der untersuchte Prozess deutlich langsamer verläuft als bisher angenommen. „Diese Ergebnisse könnten erklären, warum bisherige Computermodelle die von den Satelliten beobachtete Menge an Ti-44 nicht erklären konnten. Um das endgültig zu bestätigen, werden aber noch weitere Messungen nötig sein”, so Murphy.

Wertvoller „Abfall“

Das seltene Titan-Isotop, das diese Untersuchung möglich gemacht hat, ist eigentlich ein Nebenprodukt anderer Experimente. In diesem Fall hatten Forschende untersucht, wie sich Stahl verändert, wenn er bestrahlt wird. Dafür wurden Stahlstücke in der Neutronenquelle SINQ des PSI intensiver Protonen- und Neutronenstrahlung ausgesetzt. „Dabei sind verschiedene Isotope unter anderem das Ti-44 entstanden. Für die Untersuchungen, bei denen erforscht wurde, wie sich die mechanischen Eigenschaften des Stahls verändern, waren sie eher störend“, erzählt Rugard Dressler, Wissenschaftler in der Forschungsgruppe schwere Elemente am PSI. „Solche Isotope gezielt herzustellen, ist sehr kostspielig und aufwendig. Hier entstehen sie einfach nebenbei. Und weil der PSI-Beschleuniger der leistungsstärkste der Welt ist, entstehen hier auch besonders grosse Mengen der Isotope.“ Mit den am PSI verfügbaren radiochemischen Verfahren konnte das Isotop Ti-44 dann aus den Stahlstücken extrahiert und für die Experimente am CERN zur Verfügung gestellt werden.

Verschiedene seltene Isotope

„An den Anlagen des PSI entstehen viele verschiedene seltene Isotope, die für unterschiedlichste Untersuchungen auf Gebieten wie nukleare Astrophysik, physikalische Grundlagenforschung oder Umweltforschung nützlich sind, und sonst nur mit sehr grossem Aufwand hergestellt werden könnten. Das PSI hat entsprechende Verfahren entwickelt, mit denen man die Isotope herauslösen und für die Experimente verfügbar machen kann“, betont Dorothea Schumann, Leiterin der Forschungsgruppe RadWasteAnalytik am PSI, die sich mit den an den Anlagen des PSI entstehenden Isotopen beschäftigt.

Text: Paul Scherrer Institut/Paul Piwnicki

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 1900 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 350 Mio.

Kontakt / Ansprechpartner

Dr. Dorothea Schumann, Forschungsgruppe RadWasteAnalytik, Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI, SchweizTel: +41 56 310 4004; E-Mail: dorothea.schumann@psi.ch

Dr. Rugard Dressler, Forschungsgruppe Schwere Elemente, Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Tel: +41 56 310 2469; E-Mail: rugard.dressler@psi.ch

Dr. Alex Murphy, School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh, UK

Tel: +44 131 650 5285; E-Mail: amurphy@ph.ed.ac.uk

Dr. Thierry Stora, Gruppe Targets und Ionenquellen, ISOLDE, CERN, Genf, Schweiz

Tel: +41 22 76 76878; E-Mail: Thierry.Stora@cern.ch

Originalveröffentlichung

Study of the Ti44(α, p)V47 reaction and implications for core collapse supernovaeV. Margerin, A.St.J. Murphy, T. Davinson, R. Dressler, J. Fallis, A. Kankainen, A.M. Laird, G. Lotay, D.J. Mountford, C.D. Murphy, C. Seiffert, D. Schumann, T. Stowasser, T. Stora, C.H.-T. Wang, P.J. Woods

Physics Letters B, Volume 731, 4 April 2014, Pages 358–361, DOI: 10.1016/j.physletb.2014.03.003

http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2014.03.003