Der Physiker Philipp Schmidt-Wellenburg ist durch den Europäischen Forschungsrat zur Förderung ausgewählt worden. Er erhält insgesamt rund zwei Millionen Schweizer Franken, die ihm vom Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation ausgezahlt werden. Damit wird er an einer Myonenstrahllinie des Paul Scherrer Instituts PSI ein neuartiges Experiment aufbauen, das dabei helfen kann, grundlegende Fragen der Physik und zum Ursprung des Universums zu klären.

Woraus die uns umgebende Materie besteht und wie ihre kleinsten Bausteine wechselwirken – all das erklärt das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Doch schon lange ist bekannt, dass dieses Modell, so schlüssig es in sich selbst ist, nicht alle tatsächlichen Beobachtungen erklären kann. Allen voran kann es nicht erklären, warum nach dem Urknall nicht die gleiche Menge an Materie und Antimaterie übrig blieb, woraufhin sich diese beiden nämlich vollständig ausgelöscht hätten. Kurz gesagt: Die Tatsache, dass wir im Universum Materie beobachten, macht eine neue Physik jenseits des Standardmodells notwendig.

Myonen können bei der Suche nach neuer Physik helfen

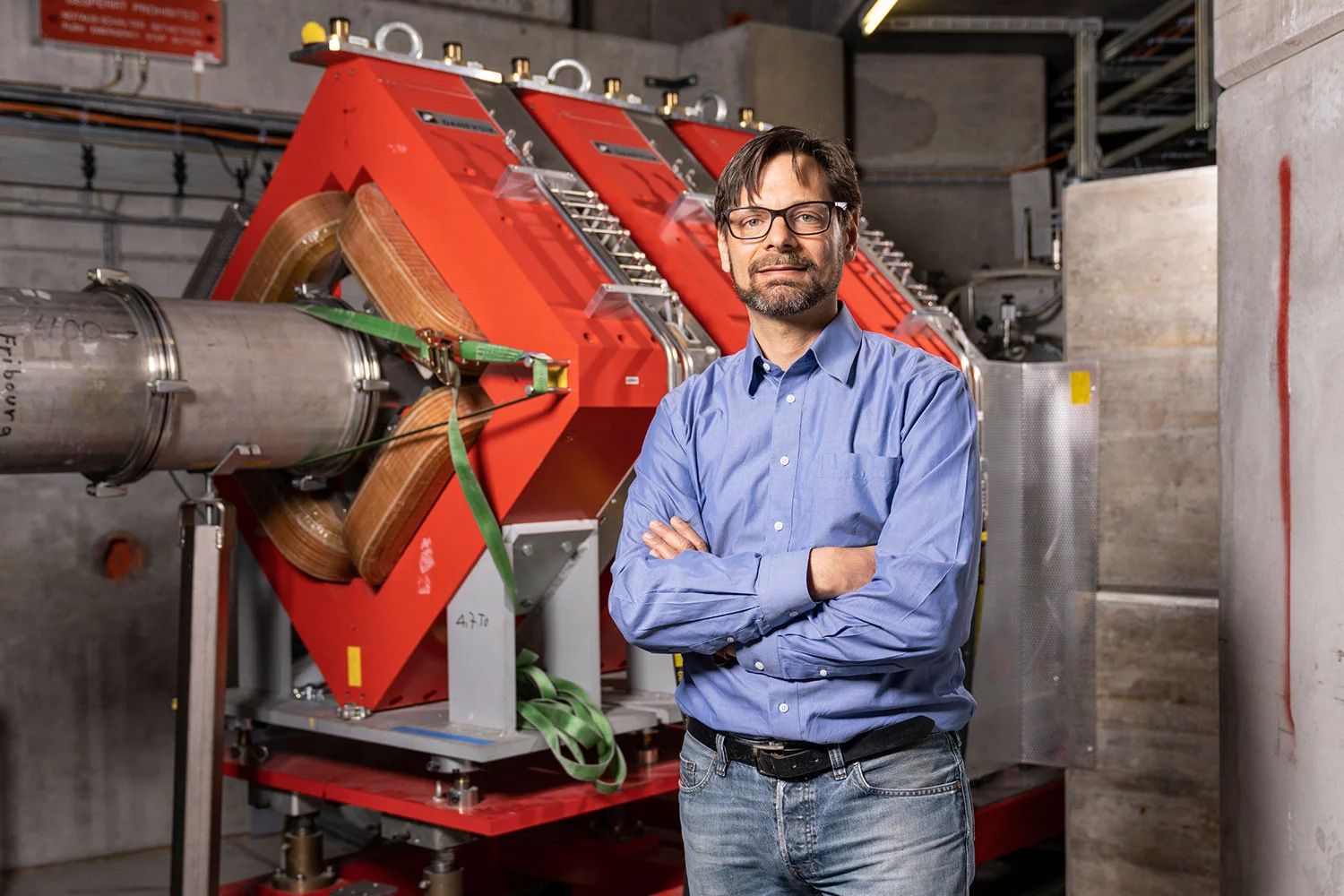

Nach den Spuren dieser neuen Physik sucht unter anderem Philipp Schmidt-Wellenburg am PSI. Nun will er dafür ein neues Experiment aufbauen, das den Namen muEDM tragen wird und Elementarteilchen namens Myonen nutzt. Myonen sind den Elektronen ähnlich, jedoch rund zweihundert Mal schwerer. Schmidt-Wellenburg wird eine Eigenschaft der Myonen genauer vermessen als je zuvor: ihr elektrisches Dipolmoment. Dafür ist er nun vom Europäischen Förderrat (ERC) zu einer Förderung in Höhe von rund zwei Millionen Schweizer Franken ausgewählt worden.

«Das PSI ist für dieses Experiment der perfekte Ort», erklärt Schmidt-Wellenburg, «denn hier haben wir die weltweit stärkste Myonenquelle ihrer Art.»

Vom Förderbetrag wird Schmidt-Wellenburg drei Promotionsstudierende sowie zwei Postdoktorierende einstellen können. Mit diesen gemeinsam wird er dann im Verlauf der fünfjährigen Förderperiode ein Vorläufer-Experiment an einer der Myonen-Strahllinien des PSI entwickeln und aufbauen.

Ergänzung weltweiter Experimente

«Dieses Experiment ist noch nirgendwo gemacht worden», erklärt der Physiker die Herausforderung. Doch seine Hoffnung auf einen Erfolg ist gross, denn zuletzt hat eine Forschungsgruppe am Fermilab bei Chicago, USA, eine weitere Eigenschaft des Myons vermessen, sein magnetisches Dipolmoment. Dabei zeigte sich eine vergleichsweise grosse Diskrepanz zu dem Wert, den das Standardmodell vorhersagt.

Neben weiteren weltweiten Experimenten – unter anderem wurde am Large Hadron Collider am CERN in Genf beim Zerfall sogenannter B-Mesonen eine Abweichung zum Standardmodell gefunden – läuft auch am PSI seit vielen Jahren ein Versuch, der dieselbe Sorte neue Physik aufspüren könnte: das nEDM-Experiment, das das elektrische Dipolmoment des Neutrons vermisst und an dem Schmidt-Wellenburg in der Vergangenheit bislang selbst mitgearbeitet hat. «Das jetzt geplante Myonen-Experiment ist ein weiterer Ansatz, der uns entscheidende Hinweise zur neuen Physik offenbaren könnte», so Schmidt-Wellenburg. Dass sein neues Forschungsvorhaben nun vom ERC ausgewählt wurde, wird dazu führen, dass er sich zukünftig weniger den Neutronen und mehr den Myonen widmet.

Die finanzielle Förderung wird allerdings nicht vom ERC selbst ausgezahlt. Weil die Schweiz seit diesem Jahr nicht mehr Teil der europäischen Forschungsförderung ist, erhält Schmidt-Wellenburg den vom ERC vorgesehenen Förderbetrag in derselben Höhe stattdessen vom Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.

Myonen auf der Kreisbahn

Sein eigentliches Experiment wird nur etwa so gross sein wie ein Küchentisch, erklärt Schmidt-Wellenburg, und damit deutlich kompakter als der mehr als 14 Meter messende Aufbau des Schwester-Experiments am Fermilab. Eine der Besonderheiten, die Schmidt-Wellenburg benötigen wird, ist eine einzigartige Kombination aus einem starken Magnet- und einem starken elektrischen Feld: Da es sich bei Myonen um elektrisch geladene Teilchen handelt, lassen sie sich mit Magneten auf eine Kreisbahn zwingen. Im muEDM-Experiment soll dann gemessen werden, wie sich mit der Zeit der Spin der Myonen aus der Ebene der kreisförmigen Teilchenbewegung heraushebt. Der Spin eines Myons ist eine quantenmechanische Eigenschaft des Teilchens, den man sich vereinfacht wie einen winzigen Stabmagneten vorstellen kann. So hat der Spin eine Richtung, die auf bestimmte Einflüsse reagiert. Die Kombination mit dem starken elektrischen Feld würde zwar den Spin auf der Kreisbahn halten – allerdings nur, falls das Myon kein elektrisches Dipolmoment hat. Anders gesagt: Sollte eine Änderung der Richtung der Myonenspins messbar sein, können die Forschenden dadurch das elektrische Dipolmoment des Myons nachweisen und vermessen.

Schmidt-Wellenburg fasst zusammen: «Wenn wir messen können, dass sich die Ausrichtung der Myonen-Spins verändert, während die Myonen selbst auf dieser Kreisbahn bleiben, können wir Rückschlüsse auf jene physikalischen Effekte ziehen, die wiederum die Physik jenseits des Standardmodells begründen – und die uns hoffentlich eines Tages erklären, weshalb es nach dem Urknall viel mehr Materie als Antimaterie gab.»

Nicht nur Schmidt-Wellenburg ist gespannt auf sein neues Experiment. «Es gibt ein grosses internationales Interesse, dieses Projekt am PSI zu unterstützen. Unter anderem haben bereits Forschende aus England, Italien, Deutschland und den USA angekündigt, sich beteiligen zu wollen. Auch auf diese Zusammenarbeit freue ich mich», sagt der Physiker.

Text: Paul Scherrer Institut/Laura Hennemann

© Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.

Weiterführende Informationen

Dem Rätsel der Materie auf der Spur – Medienmitteilung vom 28. Februar 2020

Kontakt/Ansprechpartner

Dr. Philipp Schmidt-Wellenburg

Labor für Teilchenphysik

Forschungsbereich für Forschung mit Neutronen und Myonen

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 56 80, E-Mail: philipp.schmidt-wellenburg@psi.ch [Deutsch, Englisch]

Nutzungsrechte

Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.