Am PSI entwickeln Forschende innovative Technologien, neue biologische Wirkstoffe und präzisere Messinstrumente. Damit bringen sie nicht nur die Wissenschaft voran, sondern auch die Schweizer Wirtschaft. Die besten Ideen werden mit Patenten geschützt und machen das PSI zum begehrten Partner für die Industrie.

«Hier fing im Prinzip alles an», sagt Fabio Oldenburg, während er das Labor für Elektrochemie am PSI betritt. Der Chemiker und frischgebackene Entrepreneur mit den wuscheligen Haaren und Fleecepullover grüsst eine Laborantin, die gerade mit Pipetten und Reagenzgläsern hantiert. Oldenburg zeigt auf ein schwarzes Regal mit Dutzenden kleiner Glasröhrchen, an deren Enden rot-weisse T-förmige Plastikventile stecken. «Mit solchen Röhrchen habe ich meine ersten Versuche gemacht, als ich am PSI Masterstudent und Doktorand war», erinnert er sich. Zwischen diesen ersten Versuchen und heute liegen vier Jahre, zwei Patentanmeldungen und die Gründung eines PSI-Spin-offs. Aus dem einstigen PSI-Doktoranden ist ein Erfinder und Unternehmer geworden.

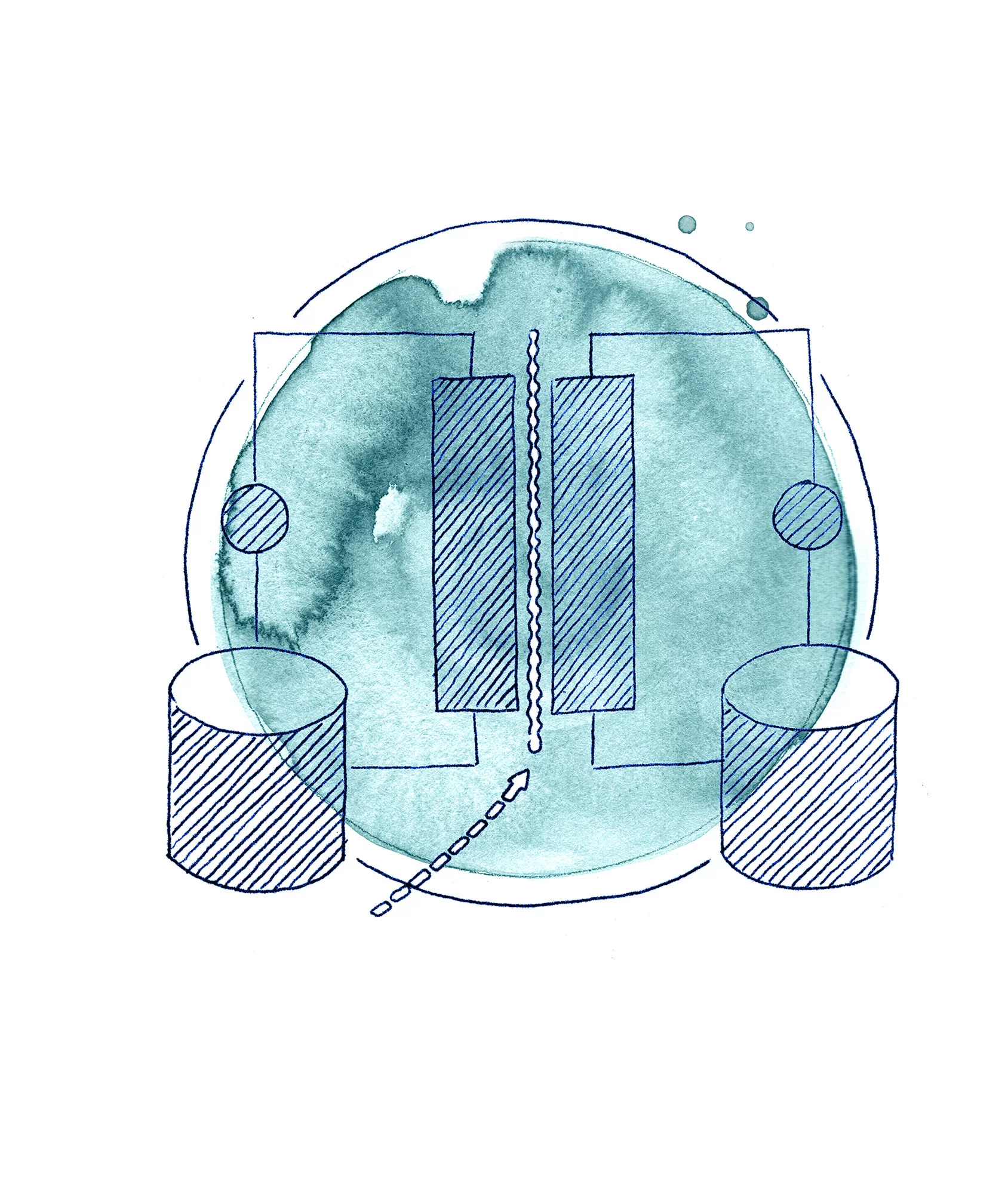

Auf dem glänzenden Metalltisch gegenüber steht eine Armatur mit zwei armdicken, fünfzig Zentimeter hohen Glasrohren, die eine klare, gelbliche Flüssigkeit enthalten. In ihrem Inneren schwimmt ein hauchdünner, zusammengerollter Schleier. Dieser zarte Hauch von Nichts ist eine Membran aus Polymeren und Grundlage für Oldenburgs Erfindung. Würde er sie ausrollen, käme er auf einen halben Quadratmeter Fläche. Die Membran soll bald in eine wiederaufladbare Vanadium-Redox-Flussbatterie – kurz VRF-Batterie – eingebaut werden und deren Energiespeicherung um ein Fünftel effizienter machen.

Die containergrossen VRF-Batterien stehen in Windparks oder Photovoltaikanlagen, wo sie die Megawattstunden an grüner Energie speichern, die bei wetterbedingten Energiespitzen anfallen. «Als wiederaufladbare Speicher für erneuerbare Energien gehört VRF-Batterien die Zukunft», ist Oldenburg überzeugt. «Das Element Vanadium kommt sehr häufig vor, ist ungiftig und wird in der Batterie nur in Wasser gelöst. Man braucht bei dieser Batterie keine seltenen Rohstoffe oder hochkonzentrierte Säuren wie bei anderen Technologien, sie kann vollständig rezykliert werden und hat auch noch nach zwanzig Jahren dieselbe Ladekapazität. Der einzige Nachteil war bisher ihre schlechte Effizienz.» Das hat der Forscher nun geändert.

Die Idee für die neue Membran kam Oldenburg während seiner Masterarbeit, als er noch an der ETH Zürich studierte. Ihn faszinierten nachhaltige Energielösungen und grüne Chemie und er suchte ein Forschungsinstitut mit grosser Erfahrung auf diesem Gebiet – wie das PSI. Dort beschäftigte sich die Arbeitsgruppe von Lorenz Gubler schon über zehn Jahre mit anwendungsorientierter Energieforschung und Membranentwicklung für Energiespeicher und war weltweit bekannt für ihre Expertise. Die PSI-Forschenden arbeiten mit Brennstoffzellen, Lithiumbatterien und anderen Speichern und versuchen, den Wirkungsgrad der Batterien und deren Speicherkapazität zu verbessern. Auch der Auftrag an den jungen Chemiker ging in diese Richtung: Er sollte die Ionenaustauschmembran im Inneren einer VRF-Batterie untersuchen und optimieren.

«VRF-Batterien funktionieren über das chemische Zusammenspiel verschiedener Formen von Vanadium», erklärt der Forscher. «Erst musste ich verstehen, welche Form in der Batterie wie transportiert wird und gelöst ist. Und dann habe ich die Membran angepasst.» Membranen in Batterien trennen den Plus- vom Minuspol elektrisch ab. Der Strom muss deshalb über einen externen Verbraucher wie etwa eine Glühlampe fliessen, um von einem Pol zum anderen zu kommen. Gleichzeitig wandern kleine geladene Wasserstoffionen – genannt Protonen – durch die Membran, um den Ladungsausgleich zu gewährleisten. Diese Grenze zwischen den beiden entgegengesetzt geladenen Bereichen lässt aber immer auch einige der grösseren Vanadiumionen durch, was die Batterie entlädt und ineffizient macht. Der Chemiker veränderte die Zusammensetzung in seiner Membran derart, dass sie weniger Vanadiumionen und dafür mehr Protonen zwischen dem Plus- und Minuspol durchlässt – die Barriere wird also selektiver. Hierfür brachte er positiv und negativ geladene Ionen gleichzeitig in die Membran. Und das auf eine Weise, bei der sich die verschiedenen Ionenarten nicht gegenseitig neutralisieren. Damit wurde die Membran dichter und die Batterie deutlich effizienter.

Das war der Zeitpunkt, an dem Oldenburg die Membran von einem Industriepartner testen liess. Dieser war von dem Fortschritt so begeistert, dass dem Forscher die Idee für ein Spin-off kam. Am Silvesterabend 2017 diskutierte er den Einfall mit einem Freund in London und überzeugte ihn mitzumachen.

Für Oldenburg war von Anfang an klar, dass er die neue Membran patentieren lässt, bevor er ein Start-up gründet. Er wandte sich an Adrian Selinger vom PSI-Technologietransfer und rannte mit seiner Idee offene Türen ein. Denn Patente haben für das PSI einen hohen Stellenwert. Sie schützen nicht nur Technologie und Knowhow, sondern bahnen auch den Weg für eine industrielle Nutzung und damit für Lizenzeinnahmen oder neue Forschungspartnerschaften. Selinger, selbst Chemiker und Ingenieur, hat viele Jahre Industrieerfahrung und auch selbst Patente angemeldet. Schnell erkannte er das Potenzial der neuen Membran. «Wenn eine Idee zum Patent werden soll, muss sie einen Neuigkeitswert haben», erklärt Selinger. «Die Lösung darf nicht einfach auf der Hand liegen, sie muss einen erfinderischen Schritt beinhalten, also eine völlig neue kreative Überlegung. All das war vorhanden.» Bei diesen guten Ausgangsbedingungen war alles Weitere nur noch Formsache. Wenige Wochen später, am 21. Mai 2018, meldete das PSI die Erfindung zum Europäischen Patent an. Ab diesem Datum konnte niemand mehr Oldenburgs Patentrezept einfach so kopieren. «Wir haben relativ schnell Rückmeldung vom Europäischen Patentamt in München bekommen und mussten noch einige Beschreibungen im Patentantrag umformulieren», erklärt der Forscher. «Jetzt müssen wir warten, bis alles geprüft und das Patent erteilt wird.» Das kann Jahre dauern. Deshalb gilt bei Patentanmeldungen die Regel: einreichen, vergessen und weitermachen mit dem Status «Patent pending».

Nachdem seine Erfindung angemeldet war, griff Oldenburg die Idee eines eigenen Start-ups wieder auf und bewarb sich für das Founder-Fellowship-Programm. Mit diesem Förderinstrument unterstützt das PSI seine Forschenden auf dem Weg zum Spinoff: Wer eine eigene Firma gründen will, die für den Kanton Aargau und die Schweiz einen Mehrwert schafft, zum Beispiel durch Arbeitsplätze, erhält achtzehn Monate lang Wissen, Infrastruktur und Geld. So auch Oldenburg. Als Founder Fellow am PSI lernt er in Coachings die Grundlagen des Unternehmertums, kann die PSI-Labore nutzen und hat die Sicherheit einer bezahlten Stelle. Diese komfortable Situation erleichterte ihm den Einstieg ins Unternehmertum. Zehn Monate nachdem das erste Patent eingereicht war, gründete er mit seinem Londoner Kollegen das PSI-Spin-off Gaia Membranes. Seitdem hat er mit vielen möglichen Kunden und Investoren gesprochen und ein Geschäftsmodell entworfen. Mit seinem Wissen und einem eigenen kleinen Team entwickelt er die Membran nun weiter und macht sie tauglich für grosse VRF-Batterien und für neue Anwendungen. Denn sein Erfindergeist ist geblieben.

Erfindungen und Patente haben am PSI eine lange Tradition. Sie erstrecken sich auf nahezu alle Themenbereiche, an denen die Forschenden arbeiten. So etwa in der Medizin mit Untersuchungstechniken zur Protonentherapie gegen Krebs oder zur Erfassung von Prionen, den Verursachern des Rinderwahns. Weitere gibt es im Bereich «Photoscience» mit speziellen Lithografieverfahren zur Strukturierung von Oberflächen, im Umweltbereich zum Recycling Seltener Erden, zu Katalysatoren oder zur Vergasung von Biomasse, in den Materialwissenschaften sowie auf anderen Gebieten. Seit seiner Gründung 1988 hat das PSI 250 Patentfamilien angemeldet. Zu einer «Familie» gehören alle Patente, die auf eine Erfindung zurückgehen. Der Kern dabei ist das Prioritätsdatum – der Tag, an dem sie eingereicht wird. Es gilt für alle Nachmeldungen in anderen Ländern oder Sprachen. Ab diesem Tag kann eine Erfindung zwanzig Jahre lang geschützt werden. Kann, nicht muss.

«Das PSI besitzt etwa einhundert aktive Patentfamilien», sagt Selinger. «Aktiv heisst: Die Erfindung steht noch unter Schutz. Etwa 150 Patentfamilien sind älter oder wurden nicht mehr verlängert.» Nicht mehr verlängert heisst Kosten sparen. Denn etwa ab dem dritten Jahr steigen die Gebühren und erreichen schnell mehrere zehntausend Franken. Die investiert das PSI gern, wenn eine eigene Schlüsseltechnologie geschützt werden muss oder eine Firma an der Kommerzialisierung eines Patents interessiert ist. So wie das Lausanner Unternehmen Debiopharm. Dieses wurde durch einen Internet-Text des PSI auf den Wirkstoff 177Lu-PSIG-2 aufmerksam, der am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften des PSI entwickelt worden war. Der Wirkstoff gegen eine Art von Schilddrüsenkrebs war bereits zum Patent eingereicht und damit attraktiv für die Pharmaindustrie. Debiopharm lizenzierte den Wirkstoff 2017 vom PSI und will ihn nun unter dem Namen DEBIO 1124 weiterentwickeln und bis zur Zulassung und Marktreife bringen. Zudem planen PSI-Wissenschaftler und Debiopharm künftige gemeinsame Forschungsprojekte auf dem Gebiet (siehe 5232-Ausgabe 3/2019, Seite 18).

Es braucht viel Erfahrung, um die richtigen Einfälle patentieren zu lassen und die Patentanmeldungen und Patente des PSI regelmässig zu prüfen. Die Spezialisten vom PSI-Technologietransfer schauen sich die Rückmeldungen vom Patentamt zur Patentierbarkeit und Patentqualität an und beobachten den «Markt». Dann entscheiden sie: behalten, verkaufen, fallenlassen. Dennoch: «Es gibt kein Patent, bei dem wir absolut sicher sind, dass es erfolgreich wird», sagt Selinger. «Umgekehrt will das PSI natürlich keine Chance auf ein wichtiges Patent verpassen. Im Zweifelsfall patentieren wir lieber eine Erfindung mehr.»

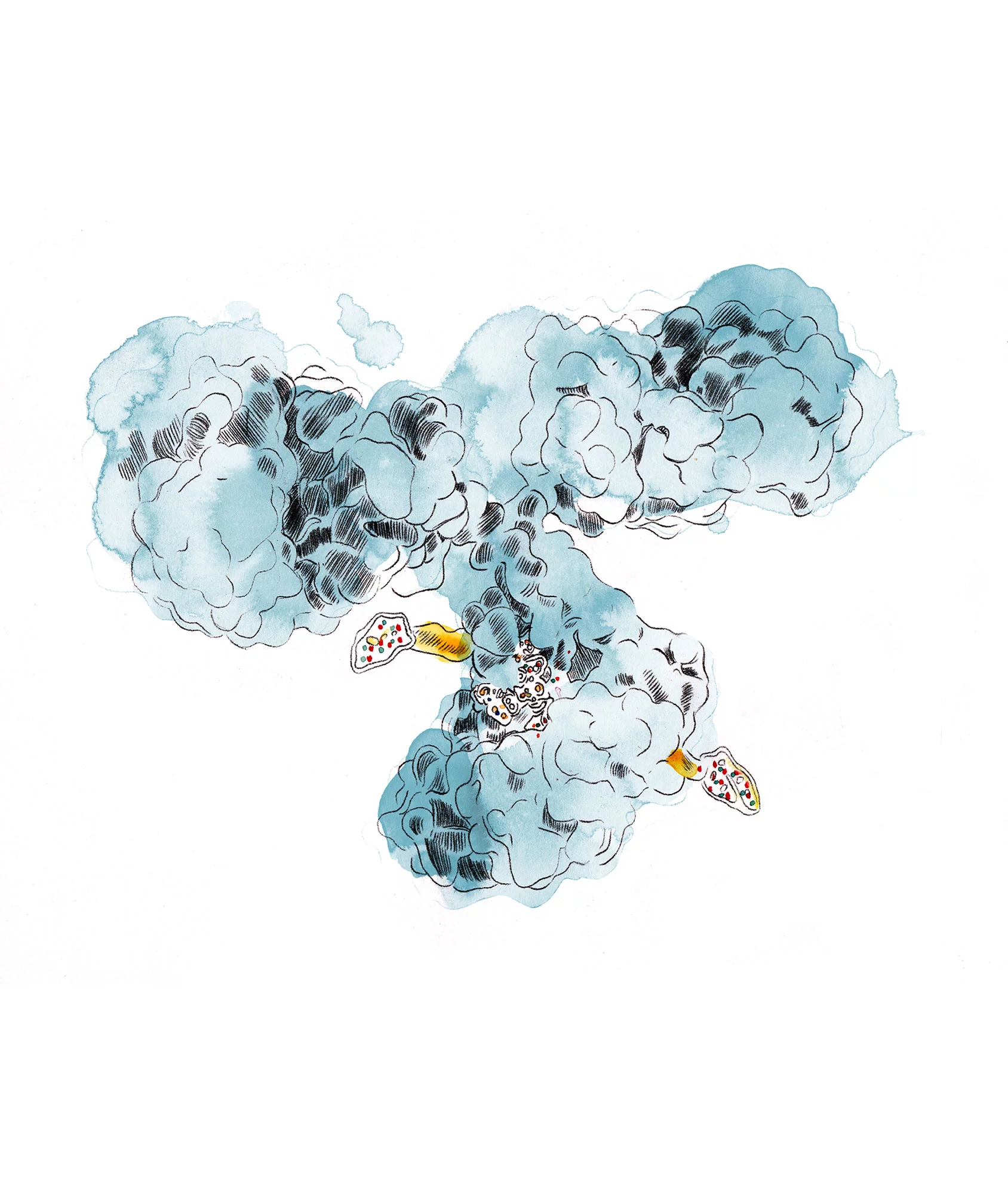

Wir können nun besser als bislang Wirkstoffe an Antikörper kleben, um sie gezielt an ihren Einsatzort im Körper zu bringen.

Durch Patente geschützte Erfindungen helfen auch den PSI-eigenen Spin-offs. Mit einem Lizenzvertrag dürfen die Start-ups eine PSI-Technologie weiterentwickeln und auf den Markt bringen. So wie Oldenburgs Gaia Membranes. Oder wie ein weiteres PSI-Spin-off, Araris Biotech, das der ehemalige PSI-Forscher Philipp Spycher 2019 gegründet hat. Spycher ist in der Biotechnologie unterwegs. Sein Interesse gilt neuen Methoden, um biologische Wirkstoffe effizienter an Antikörper zu koppeln. Diese Antikörper-Wirkstoff-Verbindungen werden immer häufiger als Krebsmedikamente eingesetzt, weil sie dafür sorgen, dass ein Wirkstoff gezielt zu den Tumorzellen im Körper gelangt, dort an der richtigen Stelle andockt und seine Wirkung entfaltet. Am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften des PSI identifizierte Spycher ein Enzym, das als eine Art Klebstoff den Wirkstoff und den Antikörper verbindet. Das Enzym koppelt Wirkstoffe schneller und gezielter an Antikörper als herkömmliche Verfahren und ist vielseitig einsetzbar. Das PSI hat Spychers Erfindung zum Patent angemeldet, denn erste Pharmafirmen sind schon an dem neuen Verfahren interessiert (siehe 5232-Ausgabe 3/2018, Seite 14).

Oldenburg und Spycher haben viele Parallelen auf ihrem Weg als Erfinder. Beide haben am PSI geforscht, Oldenburg als Doktorand und Spycher als Postdoktorand, und haben ein Founder Fellowship gewonnen.

Jetzt sind beide Erfinder und Entrepreneure. Wenn ihre Patente und Start-ups Erfolg haben, spornt das andere Forschende an und bringt neue Interessenten aus Industrie und Forschung zum PSI.

Aus einigen Bereichen der Wirtschaft sind PSI-Patente heute nicht mehr wegzudenken. Dazu gehören Technologien, die nur an Grossforschungsanlagen wie am PSI entwickelt und getestet werden können. Ein solches Beispiel sind Detektoren für Hochleistungs-Röntgenkameras, mit denen sich Materialien auf atomarer Ebene darstellen lassen. Die ersten dieser Detektoren wurden vor über 15 Jahren von PSI-Physiker Christian Brönnimann und seinen Kollegen für die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS entwickelt und mit mehreren Patenten geschützt. Heute ist Brönnimann CEO der Firma DECTRIS, des grössten Unternehmens, das ein PSI Spin-off ist (siehe 5232-Ausgabe 3/2018, Seite 10). DECTRIS wurde 2006 von ihm gegründet und zählt inzwischen über 120 Angestellte. Die Firma ist mit ihren Produkten so erfolgreich, dass mehr als sechzig Prozent aller neuen Proteinstrukturen weltweit mit DECTRIS-Detektoren bestimmt werden. So werden zurzeit auch die Strukturen der Proteine des Coronavirus sowie mögliche Wirkstoffkandidaten mittels DECTRIS-Detektoren erforscht.

Auf Erfolgskurs sind auch die patentierten Technologien und das Spin-off von Marco Stampanoni, Leiter der Forschungsgruppe Röntgentomografie der SLS. Der Physiker und Professor an der ETH Zürich war massgeblich daran beteiligt, eine mit mehreren Patenten geschützte Schlüsseltechnologie des PSI so weiterzuentwickeln, dass sie an Patienten eingesetzt werden kann. Dieses Gitter-Interferometrie-basierte Phasenkontrastverfahren wurde ursprünglich zur Charakterisierung der Synchrotronstrahlung entwickelt und soll einmal zum Goldstandard bei Brustuntersuchungen in der Krebsvorsorge werden (siehe 5232-Ausgabe 3/2018, Seite 18). Der Trick dabei: Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenaufnahmen nutzen die Forschenden zusätzliche physikalische Wechselwirkungen zwischen Röntgenstrahlen und Körpergewebe, nämlich Brechung und Streuung. Dadurch können sie Strukturen in der Brust, wie etwa Knoten oder Mikroverkalkungen, viel detaillierter erkennen und erhalten nicht wie bisher nur ein Schattenbild. Die neue Technologie wurde bereits in einem Prototyp eingesetzt, für den das PSI mit der Firma Philips zusammengearbeitet hat. Jetzt entwickelt das von Stampanoni mitgegründete PSI-Spin-off GratXray die patentierte Methode im Park Innovaare weiter. Das Gelände des neuen Innovationsparks in unmittelbarer Nachbarschaft zum PSI bietet Hightech-Unternehmen einen idealen Standort für ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die enge Verbindung mit dem PSI und den Zugang zu den Grossforschungsanlagen schätzen gerade Spin-offs und innovative Unternehmen. Dort legen sie den Grundstein für weitere Zusammenarbeiten, erfolgreiche Technologien und Patente – wie seit dreissig Jahren ihre Vorgänger am PSI.

Text: Sabine Goldhahn