Bislang war umstritten ob die frühesten Wirbeltiere, die Kiefer hatten, schon Zähne besassen oder nicht. Nun hat ein international zusammengesetztes Forschungsteam gezeigt, dass der urzeitliche Fisch Compagopiscis bereits Zähne hatte. Das deutet darauf hin, dass Zähne in der Evolution gemeinsam mit den Kiefern entstanden sind – oder zumindest kurz danach. Federführend bei dem Projekt waren Forscher der Universität Bristol (England), die entscheidenden Untersuchungen, die Einblicke in die Fossilien ermöglicht haben, sind an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des Paul Scherrer Instituts in Villigen (Schweiz) durchgeführt worden. Die Forscher präsentieren ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Nature.

Ein schönes Lächeln braucht Kiefer und Zähne. Aber erst jetzt ist die evolutionäre Herkunft dieser Teile unserer Anatomie entdeckt worden. Möglich gemacht haben die Entdeckung ein Teilchenbeschleuniger und ein längst ausgestorbener Fisch.

Alle heute lebenden Wirbeltiere – also solche mit einer Wirbelsäule –, die Kiefer haben, haben auch Zähne. Man hat aber lange Zeit gedacht, dass es frühe Wirbeltiere gab, die zwar schon Kiefer hatten, aber eben noch keine Zähne. Die Vorstellung war, dass sie ihre Beute mit kräftigen scherenartigen Kiefern fingen.

Neueste Forschungen unter der Federführung der Universität Bristol, die heute im Fachjournal Nature veröffentlicht worden sind, zeigen, dass schon die frühesten kiefertragenden Wirbeltiere Zähne hatten. Das deutet darauf hin, dass Zähne in der Evolution gemeinsam mit den Kiefern entstanden sind – oder zumindest kurz danach.

Dazu haben Paläontologen der Universität Bristol, des Natural History Museum (London) und der Curtin University (Perth, Australien) gemeinsam mit Physikern des Paul Scherrer Instituts PSI die Kiefer des urzeitlichen Fisches Compagopiscis untersucht.

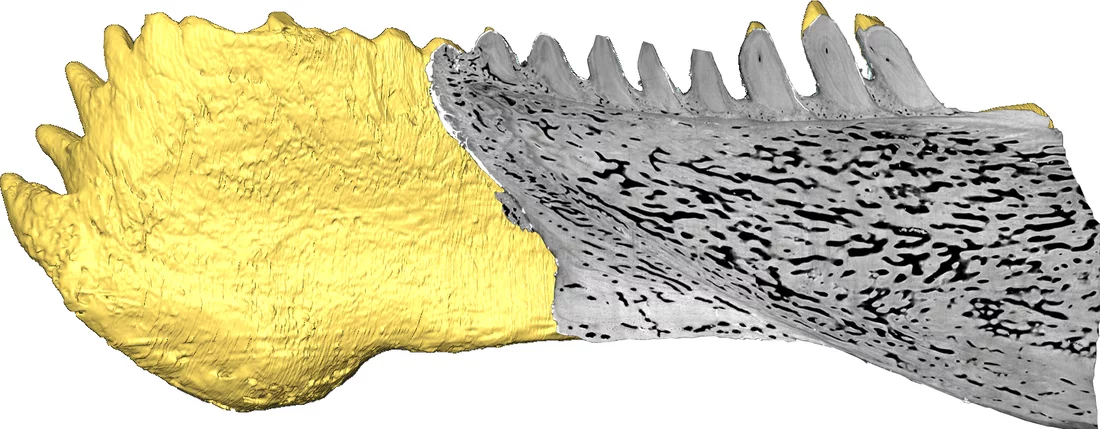

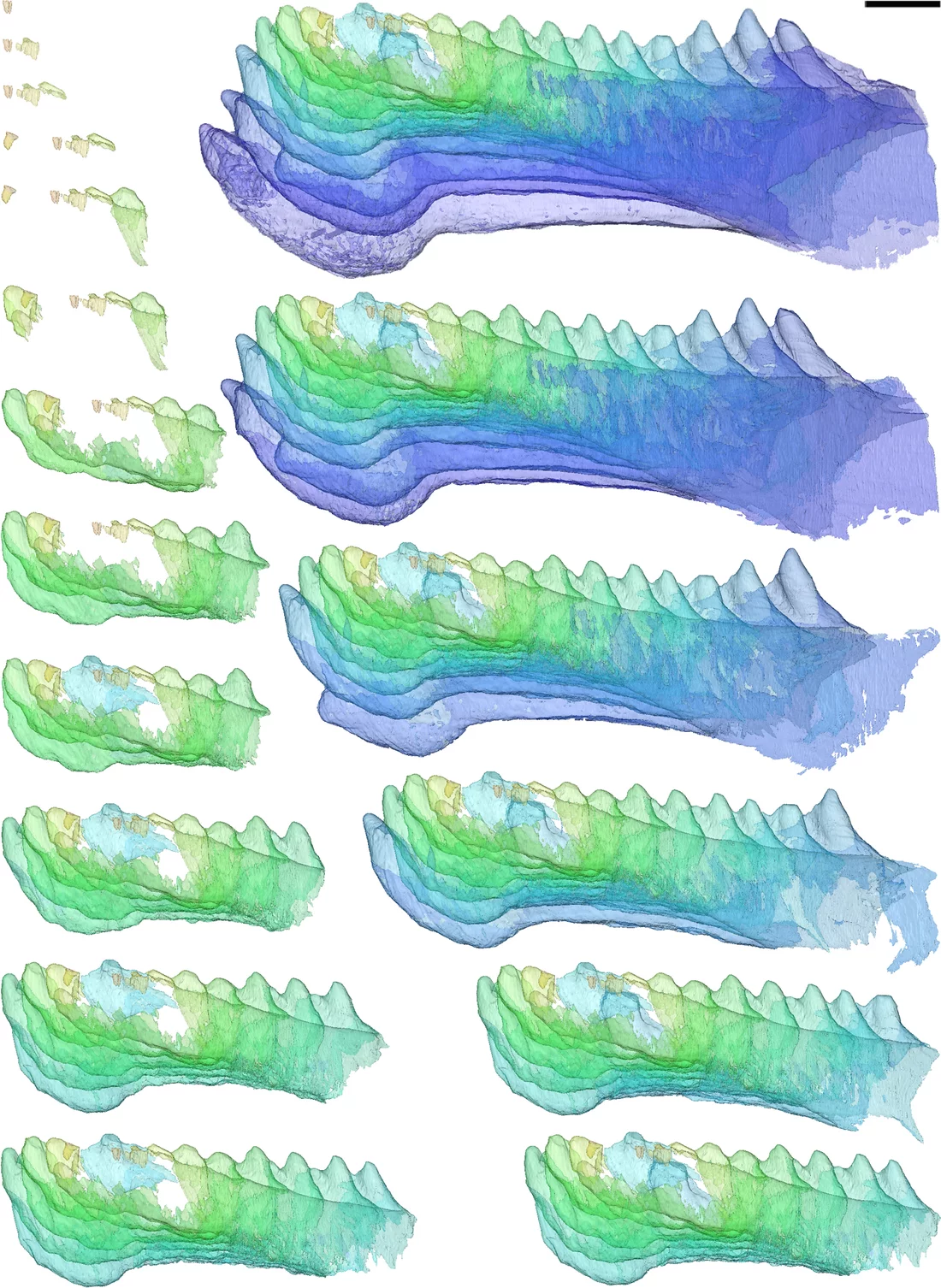

Das Team hat Versteinerungen von Compagopiscis mit Hilfe von hochenergetischem Röntgenlicht aus der Synchrotron Lichtquelle Schweiz des PSI untersucht und dabei Aufbau und Entwicklung von Zähnen und Kiefern sichtbar gemacht.

Der Erstautor des Nature-Artikels Martin Rücklin von der Universität Bristol sagt: „Wir konnten alle Strukturen innerhalb der knöchernen Kiefer sichtbar machen: Gewebe, Zellen, Wachstumslinien, was uns ermöglichte, die Entwicklung von Kiefern und Zähnen zu studieren. Wir haben dann Vergleiche mit der Embryonalentwicklung heutiger Wirbeltiere angestellt. So konnten wir zeigen, dass Panzerfische, zu denen der untersuchte Fisch gehört, Zähne hatten.“

Mitautor Philipp Donoghue von der Fakultät für Erdwissenschaften der Universität Bristol sagt: „Das sind eindeutige Beweise, dass diese frühen kiefertragenden Wirbeltiere Zähne besassen. Diese Ergebnisse entscheiden die Debatte über den Ursprung von Zähnen.“

Mitautorin Zerina Johanson vom Natural History Museum sagt: „Diese wunderbar erhaltenen Fossilien aus Australien bergen viele Geheimnisse über unsere evolutionäre Herkunft, aber ihre Erforschung musste auf ein zerstörungsfreies Verfahren warten, wie wir es hier verwendet haben. Ohne die Zusammenarbeit zwischen Paläontologen und Physikern würde unsere Evolutionsgeschichte immer noch in Stein verborgen sein.“

Marco Stampanoni, Leiter der Synchrotrontomografiegruppe am Paul Scherrer Institut und Professor am Institut für Biomedizinische Technik der ETH Zürich sagt: „Wir haben zerstörungsfrei dreidimensionale Mikroskopbilder der untersuchten Objekte erzeugt. Dabei haben wir Synchrotronlicht aus der Synchrotron Lichtquelle Schweiz, einer sehr starken Röntgenlichtquelle genutzt. Dieses Verfahren erlaubt uns, ein perfektes digitales Modell des Fossils und detaillierte Einblicke in sein Inneres zu gewinnen – ohne das Fossil zu zerstören. Normalerweise liefert unsere Methode hochaufgelöste Bilder sehr kleiner Proben. Für dieses Experiment haben wir den Experimentieraufbau und die Rekonstruktionsalgorithmen modifiziert, um das Sichtfeld zu vergrössern, ohne aber die Auflösung zu verschlechtern.“

Die Arbeit wurde finanziert vom Siebten EU-Forschungsrahmenprogramm (EU Framework Programme 7), dem britischen Rat für Umweltforschung (Natural Environment Research Council) und vom Paul Scherrer Institut.

Text auf Grundlage einer Meldung der Pressestelle der Universität Bristol

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Mensch und Gesundheit, sowie Energie und Umwelt. Mit 1500 Mitarbeitenden und einem Jahresbudget von rund 300 Mio. CHF ist es das grösste Forschungsinstitut der Schweiz.

Kontakt / Ansprechpartner

Dr Martin Rücklin, School of Earth Sciences, University of Bristol, Bristol, GrossbritannienTel.: 0044 117 3315219; E-Mail: M.Ruecklin@bristol.ac.uk [Deutsch, Englisch]

Prof. Philip Donoghue, School of Earth Sciences, Bristol, Grossbritannien

E-Mail: Phil.Donoghue@bristol.ac.uk; Telefon: 0044 117 954 5440 [Englisch]

Prof. Marco Stampanoni,

Labor für Makromoleküle und Bioimaging am Paul Scherrer Institut und Institut für Biomedizinische Technik der Universität und ETH Zürich,

5232 Villigen PSI, Schweiz Telefon: 0041 (0)56 310 4724; E-Mail: marco.stampanoni@psi.ch [Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch]

Dr. Federica Marone, Labor für Makromoleküle und Bioimaging,

Paul Scherrer Institut, , 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: 0041 (0)56 310 5318; E-Mail: federica.marone@psi.ch [Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch]

Originalveröffentlichung

Development of teeth and jaws in the earliest jawed vertebratesMartin Rücklin, Philip C. J. Donoghue, Zerina Johanson, Kate Trinajstic, Federica Marone, Marco Stampanoni

Nature, Advance Online Publication 17 October 2012;

DOI: 10.1038/nature11555