Ohne Computersimulationen wäre der Betrieb von Kernkraftwerken kaum möglich. Ob es um den Einbau neuer Komponenten oder um Tests und Versuche zur Wahrung der Sicherheit geht, fast alles muss vorher am Computer im Voraus berechnet und analysiert werden. Im Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten des Paul Scherrer Instituts PSI werden dafür Rechenmodelle und Computerprogramme entwickelt. Die PSI-Forscher fungieren damit als unabhängige Forschungspartner der Aufsichtsbehörde, des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI, und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit von schweizerischen Kernkraftwerken.

Ein umfassendes Verständnis darüber, wie sich ein KKW ausserhalb der normalen Betriebsbedingungen verhält, ist für die Beurteilung der Sicherheit sehr wichtig und erfordert Computersimulationen. Die Rechenmodelle werden einerseits anhand der Messdaten überprüft, die von den Betriebsmessungen in den Reaktoren selbst stammen. Anderseits dienen auch Experimente in Versuchsreaktoren als Datengrundlage. Ein Beispiel für Letzteres sind die Experimente, mit denen in der Vergangenheit der Fall eines Kühlmittelverlustes untersucht worden ist. Ein solch seltener, aber für die Auslegung einer KKW-Anlage bestimmender Störfall kann nun dank der verfügbaren zahlreichen experimentellen Daten genauer am Computer modelliert werden.

Die Simulation solcher seltener Phänomene, aber auch anderer, die bei normalem Betrieb in Kernreaktoren auftreten, ist die Spezialität von Hakim Ferroukhi und seinem Team. Ferroukhi, Leiter der Gruppe Reaktorkernverhalten im Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten am PSI, arbeitet mit seinem Team seit einigen Jahren im Rahmen des Programms STARS (siehe unten) daran, die Sicherheitsbewertungen für Schweizer KKW den modernen Anforderungen anzupassen. Die ständige Entwicklung der Computertechnologien sowie der in Simulationen eingesetzten Rechenmodelle hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Simulationen heute einen wesentlich höheren Detaillierungsgrad aufweisen. Beispielsweise ist es heute für viele Anwendungen Stand der Technik, den Reaktorkern Brennelement für Brennelement in drei Dimensionen zu simulieren. Dadurch ist es nun möglich, für jeden einzelnen Brennstab die Sicherheitsmargen gegenüber den vorgeschriebenen Grenzwerten genauer zu ermitteln.

Selbstverständlich muss auch die Aufsichtsbehörde solche modernen Simulationstools beherrschen. Sie ist in der Schweiz durch das Kernenergiegesetz verpflichtet, den Stand der Technik in ihrer Aufsicht zu berücksichtigen. Nur so kann sie über die Zulassung eines neuen Verfahrens oder eines Bauteils (Anlageänderung) entscheiden, und so die Sicherheit der Werke langfristig sicherstellen.

Paradigmenwechsel: von konservativen zu realistischen Modellen

Im Laufe der Zeit haben sich die Grenzen des mit Simulationen Machbaren immer weiter verschoben, und auch die Ansprüche an die Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Bewertung der Sicherheit von KKW haben sich stark weiterentwickelt. Früher waren die Rechenmodelle für diese Bewertungen bewusst pessimistisch (konservativ). Vereinfacht heisst das: Man ging immer davon aus, dass Versagensgrenzen eher früher als später erreicht werden würden. Dieses Vorgehen führte manchmal, etwa beim Störfall mit Kühlmittelverlust, zu einer Überdimensionierung der entsprechenden Notsysteme in einem KKW. Als Ergebnis von sehr umfangreichen internationalen Forschungsarbeiten können die relevanten Phänomene nun im Detail verstanden werden. Die auf diesem Wissen basierenden moderneren Analysemethoden ermöglichen denn auch eine optimierte Auslegung von KKW-Komponenten und -Systemen.

Schon seit einigen Jahren geht nun der Trend hin zu sogenannten realistischen Rechenmodellen: Man versucht, die Vorgänge etwa in einem Reaktor möglichst genau zu beschreiben und zu quantifizieren. Motivation dazu ist die Tatsache, dass pessimistische Annahmen nur bei einigen „einfachen“ Störfallabläufen tatsächlich durchwegs pessimistische Resultate liefern. Deshalb ist eine realistische Simulation, die zudem die unvermeidlichen Rechenunsicherheiten berücksichtigt, Voraussetzung für die zuverlässige Sicherheitsbewertung. Nur – mit den bisher für konservative Analysen verwendeten Rechenprogrammen ist eine solch detaillierte Simulation nicht machbar. Der Grund liegt in der mit der Detailtreue steigenden Komplexität durch das enge Zusammenspiel der bisher getrennt behandelten Vorgänge. So wurden früher zum Beispiel für bestimmte Reaktortypen die Bewegungen der Neutronen im Reaktor (Neutronik) in einem eigens dafür konzipierten Simulationstool beschrieben. Mit einem anderen Tool berechnete man die Strömungsvorgänge, die etwa für die Kühlung des Reaktorkerns sorgen (Thermohydraulik). Wiederum getrennt untersucht – also mit einem eigenen Computerprogramm – wurden die thermomechanischen Wechselwirkungen zwischen Kernbrennstoff und Brennelementhülle berechnet, die etwa infolge der Ausdehnung des erhitzten Kernbrennstoffes auftreten. Die einzelnen Tools enthielten jeweils nur relativ vereinfachte Beschreibungen der Vorgänge, die von den anderen Tools im Detail simuliert wurden.

Bei den realistischen Rechenmodellen müssen nun all diese Vorgänge gekoppelt simuliert werden. Daher müssen Programme entwickelt werden, die die Verbindung zwischen den einzelnen Simulationstools herstellen. Die Aufgabe ist alles andere als leicht, denn schliesslich sind diese Simulationstools über Jahrzehnte hinweg isoliert und somit nicht mit Hinblick auf eine spätere Kopplung entstanden. Zudem erfordert die Anwendung der realistischen Modelle auch, dass die Unsicherheitsgrenzen, innerhalb derer ein realer Vorgang vom simulierten Ergebnis abweichen kann, quantifiziert werden müssen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist es der Gruppe um Ferroukhi in den letzten Jahren gelungen, ein neues Programm zu entwickeln, in dem Simulationstools für Neutronik und Thermohydraulik gekoppelt sind.

Schwierig zu detektierende Instabilität erfolgreich simuliert

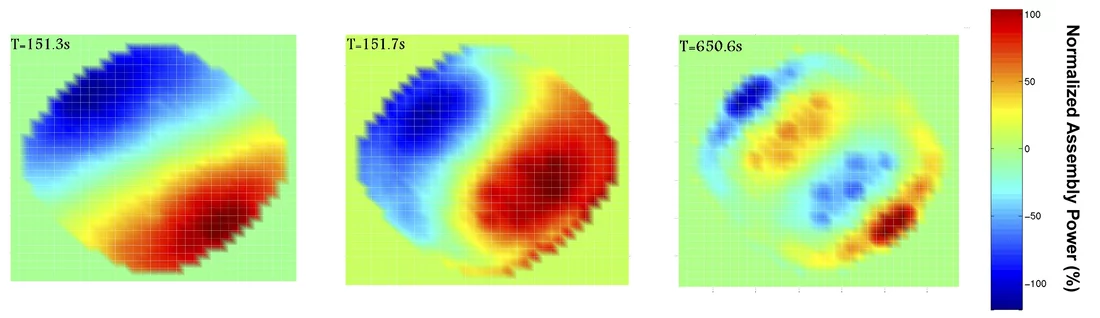

Einen wichtigen Meilenstein haben die Forscher mit einem solchen gekoppelten Tool kürzlich erreicht. Sie konnten nämlich das Auftreten und Fortschreiten einer sogenannten regionalen Instabilität im Kern eines Siedewasserreaktors, bei der die erzeugte Wärmeleistung nicht gleichmässig über alle Brennelemente verteilt ist, erfolgreich simulieren. Ausserdem konnten sie die Übereinstimmung der Simulationsergebnisse mit experimentellen Daten nachweisen. Bei der regionalen Instabilität treten schwierig zu detektierende Schwankungen auf: Während die produzierte Wärmeleistung in einer Gruppe von Brennelementen steigt, sinkt sie bei anderen Brennelementen in einer anderen Region des Reaktorkerns. Solche Stabilitätsprobleme treten nur unter sehr spezifischen Bedingungen, weitab vom normalen Reaktorbetrieb, auf. Sollten solche Schwingungen auftreten und nicht rechtzeitig erkannt werden, könnte es zu einer Überhitzung der Brennstäbe kommen. Eine korrekte Vorhersage dieser Art von Phänomenen stellt deshalb sehr hohe Anforderungen an die Simulationscodes. Es hat sich nun erwiesen, dass die Methoden, die im Rahmen des Programms STARS entwickelt wurden, in der Lage sind, nicht nur solche Ereignisse genau zu reproduzieren, sondern auch die grundlegenden physikalischen Mechanismen dahinter mithilfe von Simulationen besser zu verstehen. Die neue Methodik, so sind die Forscher überzeugt, wird auch in einer Vielzahl anderer Bereiche, die von grundsätzlicher Bedeutung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb von Kernkraftwerken sind, genauere Beurteilungen ermöglichen.

Text: Leonid Leiva

Im Rahmen des Programms STARS arbeiten die PSI-Forscher vor allem mit dem Eidgenössichen Sicherheitsinspektorat ENSI zusammen mit dem Ziel, die Beurteilung der Sicherheit der Schweizer KKW dem sich laufend entwickelnden Stand der Technik anzupassen. Auf internationaler Ebene beteiligen sich die Forscher im Rahmen von STARS vor allem an Forschungsprojekten der Europäischen Union sowie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, der Nuclear Energy Agency NEA und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Neben der Entwicklung gekoppelter realistischer Modelle sind die Forscher im Rahmen von STARS um das Design besserer Experimente bemüht. Gerade weil KKW-Störfälle so selten vorkommen, sind die wenigen machbaren Experimente sehr wertvoll. Besser konzipierte Experimente helfen, die Mittel bei dieser zentralen Aufgabe effizient einzusetzen.

Weiterführende Informationen

Website des Programms STARSKontakt / Ansprechpartner

Dr. Hakim Ferroukhi, Leiter der Gruppe Reaktorkernverhalten, Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten,Paul Scherrer Institut,

Telefon: +41 56 310 40 62,

E-Mail: hakim.ferroukhi@psi.ch