Schäden an der Erbsubstanz DNA sind eine Ursache für Alterung, Zelltod und sogar Krebs. Die Reparatur beschädigter DNA ist daher für alle Organismen von entscheidender Bedeutung. Wie das Enzym Photolyase die Energie des Sonnenlichts für diesen Reparaturmechanismus nutzt, hat ein internationales Forschungsteam nun am PSI untersucht.

Alles Leben unter der Sonne muss mit schädlicher ultravioletter (UV) Strahlung umgehen. UV-Strahlenschäden können in vielen Formen auftreten. Besonders anfällig ist die DNA, das Molekül, das die genetische Information aller lebenden Organismen trägt. UV-Strahlung kann zum Beispiel Vernetzung in Form ungewollter chemischer Bindungen innerhalb der DNA erzeugen. Diese Vernetzung bringt unter Umständen Fehler in den genetischen Code ein, was zum Zelltod oder – in den schlimmsten Fällen – zu Mutationen und Krebs führen kann. Solche Schäden sind keine Seltenheit; unter hellem Sonnenlicht können in einer menschlichen Hautzelle 50 bis 100 Vernetzungen pro Sekunde auftreten.

«Um zu überleben, hat das Leben leistungsfähige DNA-Reparaturmechanismen entwickelt. Eine besonders elegante Lösung bietet das Enzym Photolyase», erklärt DESY-Wissenschaftler Thomas J. Lane, der auch im Exzellenzcluster «CUI: Advanced Imaging of Matter» der Universität Hamburg forscht. Das Enzym nutzt Sonnenlicht, um dadurch verursachte Schäden zu reparieren. Es ist in der Lage, die Stelle zu erkennen, an der die UV-Strahlung die DNA vernetzt und hält sich an den beschädigten DNA-Stücken fest. Dann kann blaues Sonnenlicht absorbiert und zur chemischen Reparatur genutzt werden. Auf diese Art bringt das Enzym die DNA wieder in ihre ursprüngliche, gesunde Form zurück.

Reparatur-Enzym unter der SwissFEL-Lupe

Um die Funktionsweise der Photolyase besser zu verstehen, interessierten die Forschenden sich zunächst für die Form des Enzyms unmittelbar nach der Lichtabsorption, aber vor der Reparatur der DNA. Ausserdem wollten sie die genaue Abfolge der chemischen Reaktionen herausfinden, die notwendig sind, um geschädigte DNA in gesunde DNA zu verwandeln. In einem dritten Schritt wollte das Team zudem untersuchen, wie die Photolyase spezifisch erkennen kann, welche DNA geschädigt ist.

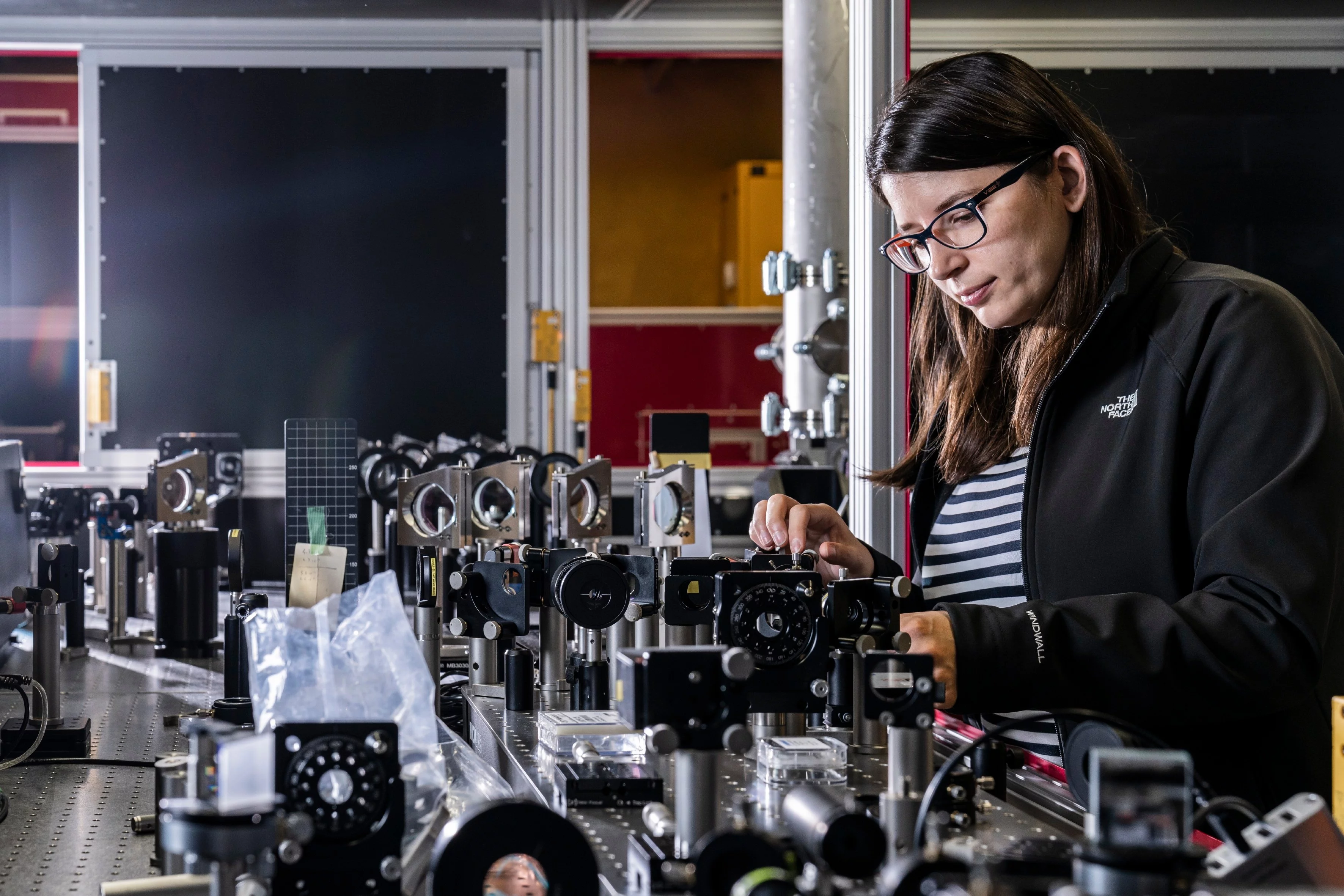

Durch zeitaufgelöste Kristallografie am Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL des PSI konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Struktur des angeregten Photolyase-Farbstoffs identifizieren und so verstehen, wie das Enzym die Energie des Sonnenlichts effizient für die chemische DNA-Reparatur verwendet. «Diese Forschung wurde erst durch die jüngste Entwicklung von Freie-Elektronen-Röntgenlasern möglich. Deren intensive Femtosekundenpulse ermöglichen uns die Aufnahme von Röntgenblitzbildern, die alle atomaren Bewegungen einfrieren, sodass wir die Reaktion Schritt für Schritt mit der Geschwindigkeit von Molekülen verfolgen können», sagt Erstautorin Nina-Eleni Christou von DESY.

Passgenauigkeit ist der Schlüssel

Darüber hinaus war jahrzehntelang umstritten, ob die schädliche Vernetzung in Form zweier Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, die am Reparaturprozess beteiligt sind, sofort oder schrittweise gebrochen wird. Die Forschenden stellten fest, dass zunächst eine der zwei Bindungen gebrochen wird, bevor die zweite folgt. Zudem wurde deutlich, dass das Enzym eine Bindungstasche hat, die perfekt an die Form der beschädigten DNA angepasst ist. Die Forschenden konnten so zeigen, dass die reparierte DNA nicht in diese Tasche passt, da sie zu gross ist und die falsche Form hat. Dies erklärt, warum die Photolyase vor allem an geschädigte DNA andockt und nicht an reparierte, gesunde DNA.

«Diese Art von Experiment ist nur mit der Röntgenstrahlung des FEL möglich und ist ein Beispiel für die Fähigkeiten von SwissFEL und Alvra», sagt Camila Bacellar, Gruppenleiterin und Wissenschaftlerin an der Strahllinie. «Wir hatten die Gelegenheit, ein sehr ähnliches Experiment mit einer anderen Nutzergruppe durchzuführen, bei dem wir mit Kollegen aus Taiwan den Reparaturprozess durch Photolyase bis zur atomaren Auflösung sichtbar gemacht haben. Zufälligerweise wurden beide Studien in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift Science veröffentlicht, was die Relevanz der Ergebnisse zeigt.»

Das Team ermittelte zehn zeitaufgelöste Photolyase-Strukturen während der DNA-Reparatur. «Zusammengenommen beleuchten unsere Strukturen die Funktion eines leistungsstarken DNA-Reparatursystems, das Sonnenlicht auf elegante Weise nutzt, um durch Sonnenlicht verursachte Schäden zu reparieren», sagt Thomas J. Lane. Dem Menschen fehlt dieses Enzym leider, sodass andere Reparaturmechanismen nötig sind. Für fast alle anderen Lebewesen spielt die Photolyase jedoch eine wichtige Rolle bei der DNA-Reparatur.

Text auf Grundlage einer Pressemitteilung des Forschungszentrums DESY

© Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.

Kontakt

Dr. Camila Bacellar Cases da Silveira

Gruppenleiterin und Strahllinien-Wissenschaftlerin Alvra

Paul Scherrer Institut, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI, Schweiz

+41 56 310 42 31

camila.bacellar@psi.ch

Originalveröffentlichungen

Time-resolved crystallography captures light-driven DNA repair

Nina-Eleni Christou et al.

Science, 01.12.2023

DOI: 10.1126/science.adj4270

Visualizing the DNA repair process by a photolyase at atomic resolution

Manuel Maestre-Reyna et al.

Science, 01.12.2023

DOI: 10.1126/science.add7795