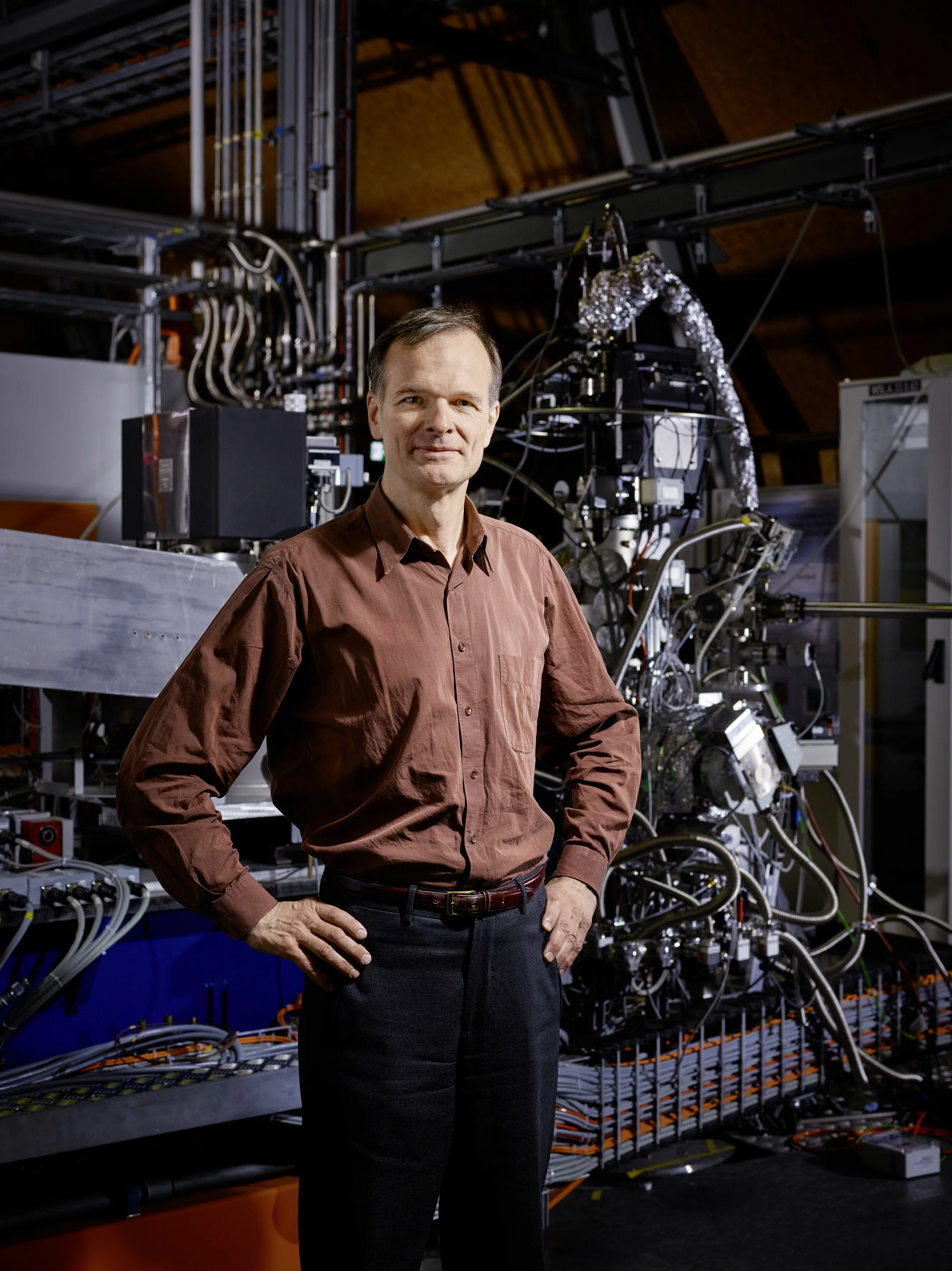

Interview mit Gabriel Aeppli

Seit 2014 ist Gabriel Aeppli Leiter des Forschungsbereichs Synchrotronstrahlung und Nanotechnologie am PSI. Zuvor hat der gebürtige Schweizer in London ein führendes Forschungszentrum für Nanotechnologie aufgebaut. Im Interview erläutert Aeppli wie sich die Forschungsansätze der Zukunft an den Grossforschungsanlagen des PSI umsetzen lassen und spricht über seinen Blick auf die Schweiz.

Herr Aeppli, zu Ihren Forschungsinteressen gehören neue Materialien für die Elektronik der Zukunft. Woran mangelt es der heutigen Elektronik?

Das grösste Problem heutiger Elektronik ist ihr hoher Energieverbrauch. Ein häufig herangezogener Vergleich ist, dass die EDV mehr CO2 produziert als der Luftverkehr. Jemand hat mir gesagt, dass der Energieverbrauch einer etwas komplizierteren Google-Suche annähernd jenem der Zubereitung eines Toasts entspricht. Derzeit wächst der Energieverbrauch der EDV exponentiell. Das liegt daran, dass noch zu viel Energie in Wärme umgewandelt wird. Man kann die Energie in Information umwandeln oder in Wärme – zurzeit geht sie hauptsächlich in die Wärme.

Und wie geht man ein solches Problem an?

Die Entwicklung neuer Materialien ist hier einer der wichtigen Schritte Richtung Zukunft. Ich forsche zum Beispiel an Materialien, die sich an der Oberfläche elektrisch anders verhalten als im Inneren. Sie können an der Oberfläche metallisch und im Inneren isolierend sein. Das eröffnet langfristig Anwendungsmöglichkeiten für nanoelektronische Bauteile, die Strom sehr gut und daher mit sehr geringem Wärmeverlust leiten. Bei der Erforschung bereits existierender Elektronik ist es wesentlich, die Schwachstellen zu identifizieren, also zu sehen, wo ein Energieverlust stattfindet. Man muss sich Fragen stellen wie: Was geschieht in einem integrierten Schaltkreis, wenn man einen Transistor schaltet? Wohin bewegen sich die Elektronen, wohin die Atome?

Der Weg geht also vom Kleinen zum Kleinsten?

Man muss verstehen, wie elektronische Bauteile im Detail funktionieren. Die Forschung bewegt sich immer stärker in die Nanowelt und untersucht die Funktionsweise ganzer Einheiten und Systeme im zeitlichen Verlauf. Diesen Trend sieht man quer über die Forschungsbereiche, von der Biologie bis zur Mikro- und Nanoelektronik. Es geht nicht mehr nur um die reine Materie. In den nächsten Jahren wird man vermehrt dazu übergehen, biologische Zellen oder nanoelektronische Bauteile in Aktion zu untersuchen.

Das erfordert natürlich Forschungsanlagen auf entsprechendem Niveau.

Bereits jetzt liefert die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS führende Resultate. Der aktuelle Bau des neuen Röntgenlasers SwissFEL ist für das PSI aber natürlich ein wichtiger Schritt, ebenso wie die Weiterentwicklung der SLS, die ja auch in die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2017–2020 aufgenommen wurde. Die SLS soll an den neusten Stand der Beschleunigertechnologie angeschlossen und damit noch besser werden.

Was soll die zukünftige SLS dann von der jetzigen unterscheiden?

Die zukünftige SLS soll eine beträchtlich höhere Brillanz haben als die Maschine, die heute in Betrieb ist. Das wird im Wesentlichen dadurch erreicht, dass im Beschleunigerring die Bauteile – also hauptsächlich die Magnete – verkleinert werden. Dadurch lassen sich die Bauteile feiner steuern und das führt wiederum zu einer stärkeren Fokussierung der Elektronen. Wir denken, dass wir damit eine Verbesserung der Brillianz um zwischen ein und zwei Grössenordnungen erreichen werden. Eine solche Verkleinerung der Bauteile ist zurzeit die Richtung, in die die Ringbeschleunigerentwicklung weltweit geht.

Und welche Möglichkeiten bietet der SwissFEL der zukünftigen Forschung?

Die grossen Möglichkeiten des SwissFEL kommen von der Zeitauflösung im Femtosekunden-Bereich und auch von der konsequenten Entgehung des Strahlungsschadens. Eine kontinuierliche Lichtquelle beschädigt die Probe im Laufe der Zeit. Beim SwissFEL treffen die Photonen sehr schnell und alle zur selben Zeit auf die Probe. Das heisst, die Photonen kommen und verschwinden wieder, bevor der Schaden eine Auswirkung hat.

Das heisst, die Probe bekommt es gar nicht mit...

Genau. Die Probe wird zerstört oder zumindest sehr stark beschädigt, aber erst nachdem das Licht hindurchgegangen ist. Um einen Prozess im Zeitverlauf zu untersuchen, muss man identische Kopien einer Probe haben, die man sich entlang der Prozessstadien ansieht. Daher eignet sich der SwissFEL besonders für biologische oder chemische Fragestellungen, da man hier auch von relativ komplexen Systemen exakte Kopien herstellen kann. In den Ingenieurwissenschaften ist es ein wenig schwieriger. Keine zwei Transistoren sind exakt dieselben.

Man kann also sagen, die PSI-Grossforschungsanlagen entwickeln sich laufend weiter.

Ja, und das ist notwendig. Nehmen Sie zum Beispiel die Neurowissenschaften. Hier ist die räumliche Auflösung, die man braucht um zu verstehen, wie das Gehirn von Grund auf aufgebaut ist und funktioniert, heute einfach noch nicht gut genug. Wir können mit unserer Forschung am PSI dazu beitragen, die bisherigen Modelle des Gehirns zu verbessern. Ziel wäre im Endeffekt, auch die Prozesse im Gehirn in Aktion zu beobachten. Aber hier ist noch unklar, wie das umgesetzt werden könnte. Die Neurowissenschaften sind aber auf jeden Fall ein Thema von grosser klinischer und gesellschaftlicher Relevanz.

Weil damit die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bei neurologischen Erkrankungen verbessert werden könnten?

Ja – zum einen geht es natürlich um das grosse Rätsel: Wie denken wir, was ist unser Bewusstsein? Zum andern sind auf der klinischen Seite neurologische Erkrankungen heute noch bedeutend weniger verstanden als Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Angesichts der demografischen Entwicklung hat dies wichtige gesellschaftliche Implikationen, denn insbesondere neurodegenerative Erkrankungen gehören zu den grossen Themen einer alternden Gesellschaft.

Eine Grossforschungsanlage ist einerseits einzigartig, anderseits gibt es weltweit immer weitere Anlagen ähnlichen Typs. Wie ist das Verhältnis untereinander – gibt es einen starken Wettbewerb?

Natürlich stehen wir im Wettbewerb, aber es ist ein gesunder Wettstreit. Es gibt nicht so viele Anlagen. Niemand kann es sich leisten, alles alleine zu entwickeln. Die Anlagenentwicklung ist ausgesprochen kooperativ. Jede Anlage ist Teil einer weltweiten Evolution. Wir sind ständig im Kontakt mit den anderen Anlagen – das ist das Schöne – und man lernt voneinander. Die Menschen, die hier mitmachen, haben wirklich Freude daran, dass sich die Technologie überall weiterentwickelt.

Sie sind gebürtiger Schweizer, haben aber Ihr ganzes Leben in den USA und in Grossbritannien verbracht?

Das ist richtig – ich hatte jedoch während meines ganzen bisherigen Lebens eine Verbindung zur Schweiz. In meinem Elternhaus haben wir nur Schweizerdeutsch gesprochen. Als Kind verbrachte ich mehrere Sommer bei meinen Grosseltern in der Schweiz. Auch beruflich bin ich oft in Europa und insbesondere in der Schweiz gewesen. Aber natürlich ist die Schweiz ein wenig anders …

In welcher Hinsicht anders

?

Die Schweiz ist auf eine Weise internationaler als die grossen Länder Europas. England, Frankreich und Deutschland sind sehr auf sich selbst gerichtet. Die Schweiz kann sich das nicht leisten. Sie ist von der Einwohnerzahl her ungefähr so gross wie London, hat also die Grösse einer europäischen Grossstadt. In China wäre sie eine mittelgrosse Stadt. Ohne internationale Ausrichtung wäre die Schweiz aufgrund ihrer geringen Grösse nicht wettbewerbsfähig.

Interview: Paul Scherrer Institut/Martina Gröschl