Im März 1984 wurden am Paul Scherrer Institut PSI das erste Mal Menschen gegen eine seltene, aber sehr bösartige Krebsart bestrahlt: Sie hatten einen Tumor im Auge. Die Behandlung – damals die erste ihrer Art in Westeuropa – war ein voller Erfolg. Seitdem haben Forschende am PSI und an der Augenklinik Jules-Gonin in Lausanne die Therapie stets weiter verbessert. So lässt sich nicht nur das Leben der Erkrankten retten, sondern in den meisten Fällen auch ihr Augenlicht.

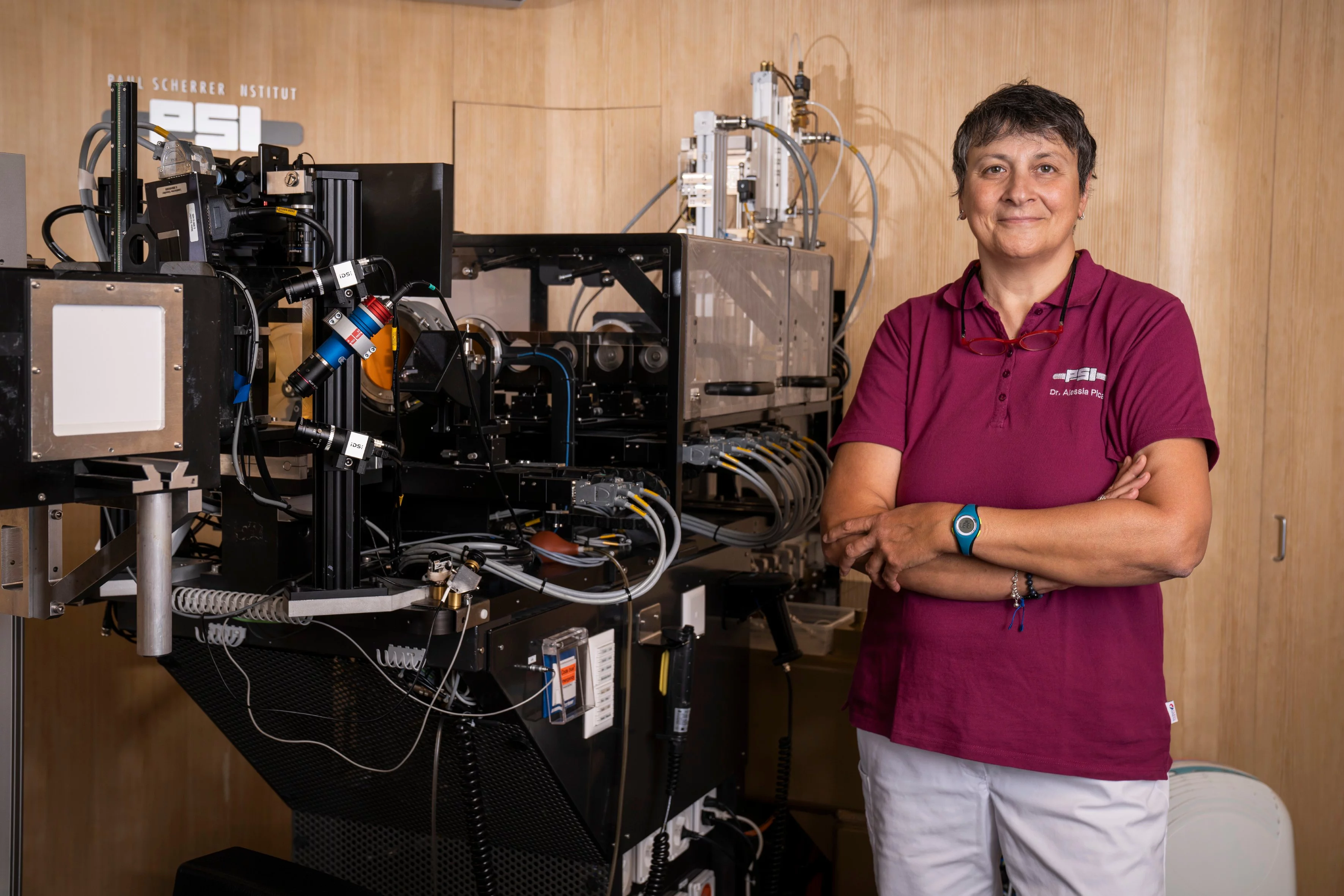

«Zu erfahren, dass man Krebs hat, ist schon schlimm genug, aber ein Tumor im Auge trifft die meisten Erkrankten besonders hart», sagt Radio-Onkologin Alessia Pica, Verantwortliche für Augenbehandlungen am Zentrum für Protonentherapie des PSI. «Das Auge ist für viele eine Verbindung zur Seele, und die wichtigste Art, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Die Aussicht, möglicherweise ein Auge zu verlieren, ist für die Betroffenen eine Tragödie.»

Alessia Pica behandelt am PSI Menschen mit einer sehr seltenen Krebsart: Augenkrebs. Rund sechzig Menschen erkranken in der Schweiz jedes Jahr daran. Der Begriff fasst mehrere Tumorarten zusammen; eine davon ist das Aderhautmelanom ein Tumor, der von den Pigmentzellen ausgeht – jenen Zellen, die dem Auge ihre Farbe verleihen.

Einmal diagnostiziert, erfordert diese Krebsart besonders schnelles Handeln. Denn die Tumore sind meist tickende Zeitbomben: In vielen Fällen bilden sich Tochtergeschwülste, also Metastasen, die ohne Behandlung oft innerhalb weniger Monate zum Tod führen. «Es sind sehr aggressive Tumore», sagt Alessia Pica. Zu ihren Patientinnen und Patienten zählen auch junge Menschen zwischen 16 und 39 Jahren: «Es ist kein Krebs, der nur im Alter auftritt.»

Wie alles begann

Vor den 1980er Jahren gab es bei Augentumoren im Grossen und Ganzen nur eine Möglichkeit: Der Augapfel wurde in einer Operation entfernt. Dann aber etablierten Forschende am Zentrum für Protonentherapie am PSI zusammen mit der Jules-Gonin-Augenklinik in Lausanne eine alternative Therapie: Der Tumor, der oft weniger als einen Zentimeter dick ist, wird ganz gezielt mit Protonen, also positiv geladenen Teilchen, bestrahlt. «Wir bemühen uns so, nicht nur den Tumor unschädlich zu machen, sondern gleichzeitig das Auge zu retten und wenn möglich das Sehvermögen zu bewahren», sagt Damien Weber, Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie.

Im Jahr 1975 bestrahlte die Ärzteschaft in Boston in den USA erstmals einen Augentumor mit Protonen – mit Erfolg. Bei dieser Art von Bestrahlung lässt sich die Eindringtiefe sehr genau steuern, sodass die Protonen den grössten Teil ihrer Energie im Tumor abgeben – gesundes Gewebe, das hinter dem Tumor liegt, wird dadurch geschont. Gerade bei Tumoren im Auge, einem sehr empfindlichen Organ, ist das ein grosser Vorteil.

Weniger als ein Jahrzehnt später etablierten zwei Pioniere die neue Behandlungsmethode in der Schweiz: Charles Perret, Physiker am PSI, und Leonidas Zografos, Augenonkologe an der Jules-Gonin-Augenklinik in Lausanne. Gemeinsam adaptierten sie das in Boston erprobte Verfahren und entwickelten es weiter. Es entstand OPTIS: Eine Anlage am PSI, mit der sich gezielt und sehr präzise Augentumore bestrahlen lassen. Einer der ersten Patienten im März 1984 war ein Fotograf der französischsprachigen Schweizer Zeitung «La Tribune-Le Matin», der zusammen mit seiner Kollegin einen Artikel über die neue Behandlungsmethode veröffentlichte.

Weiter verbessert

Die Bestrahlungsanlage, an der damals am PSI die ersten Patienten behandelt wurden, existiert heute nicht mehr. In den 2000er Jahren bekam das Zentrum für Protonentherapie einen neuen Teilchenbeschleuniger und damit auch eine komplett neue Behandlungsanlage für Augentumoren: OPTIS2 ging im Jahr 2010 in Betrieb. «Dank ihres einzigartigen Designs liess sich OPTIS2 zusammen mit den Gantrys, Behandlungsanlagen an denen andere Krebserkrankungen bestrahlt werden, direkt an das Hochenergiezyklotron anschliessen», sagt Medizinphysiker Jan Hrbacek, Gruppenleiter OPTIS. «Wir können den Patienten oder die Patientin im Behandlungsstuhl jetzt so genau positionieren, dass es weniger als 0,3 Millimeter Abweichung von der in der Behandlungssoftware geplanten Position gibt.» Das ist wichtig, damit der Protonenstrahl genau den Tumor trifft – nicht mehr und nicht weniger.

Das Bestrahlungsverfahren selbst ist bis heute gleich geblieben. Um den Tumor im Röntgenbild sichtbar zu machen, wird die Patientin oder der Patient zunächst in der Augenklinik unter Vollnarkose operiert: Es werden winzige Metallplättchen auf der Lederhaut, der äusseren Hülle des Augapfels, rund um den Tumor angenäht. Damit lässt sich der Tumor im Röntgenbild sichtbar machen. Am PSI erfolgt dann an vier aufeinander folgenden Tagen einer Woche die Protonentherapie. Die Bestrahlung selbst dauert nur maximal eine Minute pro Sitzung. «Wir bestrahlen den Tumor mit einer hohen Strahlendosis, denn Melanome sind sehr strahlungsresistent», erklärt Damien Weber.

Bei der Behandlung eines Augentumors verliert man keine Zeit, sagt Alessia Pica. Das ist auch nötig, da die Gefahr sehr hoch ist, dass sich Metastasen bilden. «Sobald die Diagnose feststeht, wird ein Termin für die Operation vereinbart, um die Metallclips anzubringen. In der Regel geht es in der Woche drauf zur Bestrahlung. Viele Erkrankte haben gar nicht die Zeit, sich bewusst zu werden, dass sie Krebs haben.»

Kooperation als Schlüssel zum Erfolg

Das Auge ist ein empfindliches und komplexes Organ und die Behandlung von Augentumoren daher ein kompliziertes Unterfangen. Mit der Bestrahlung am PSI ist es daher nicht getan. In den Jahren nach der Protonentherapie folgt die Nachbehandlung in der Augenklinik in Lausanne. Dort hat inzwischen eine frühere Mitarbeiterin von Leonidas Zografos seine Nachfolge angetreten und die Leitung der Abteilung für Augenonkologie bei Erwachsenen übernommen: Ann Schalenbourg.

«Anfangs hatte die Protonentherapie am Auge einen sehr schlechten Ruf», erinnert sich Ann Schalenbourg. «Einige Kolleginnen und Kollegen behaupteten, die Bestrahlung verursache so viele Nebenwirkungen,, dass das Auge am Ende so oder so entfernt werden müsse. Aber Leonidas Zografos glaubte fest an die Methode.» Er verbesserte sowohl die Behandlung als auch die Nachsorge stetig weiter und behielt am Ende recht: Der Augentumor lässt sich mit der Protonentherapie ausmerzen; gleichzeitig lässt sich mit der richtigen Nachsorge das Auge retten. So bekommen die Patientinnen und Patienten jetzt unter anderem prophylaktisch ein Medikament, und zwar monoklonale Antikörper (zum Beispiel Bevacizumab, Ranibizumab oder Aflibercept), in das bestrahlte Auge gespritzt. Das Medikament unterbindet die Neubildung von Blutgefässen und verhindert so Blutungen und andere Komplikationen.

«Es ist inspirierend mit einer Klinik zusammenzuarbeiten, die so auf die Behandlung von Augen spezialisiert ist», sagt Damien Weber. «Die Jules-Gonin-Augenklinik ist damit auch die einzige ihrer Art in der Schweiz.» Darüber hinaus arbeitet das PSI eng mit der Augenklinik im Universitätsspital Zürich und mit der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie in Innsbruck zusammen.

Erfolge

Die Erfolgsrate der Bestrahlung am PSI ist weltweit ungeschlagen: In 98 Prozent der Fälle kann der Tumor an der bestrahlten Stelle komplett abgetötet werden und wächst nicht mehr nach. Durch die intensive Forschungsarbeit an der Jules-Gonin-Augenklinik ist inzwischen die Nachbehandlung so optimiert, dass über 90 Prozent der Behandelten ihr Auge behalten – das Entfernen des Augapfels, wie es früher Standard war, ist dann nicht nötig. Über 60 Prozent der Patientinnen und Patienten behalten auch ihr Sehvermögen.

Über 8000 Patientinnen und Patienten wurden bis heute am PSI gegen Augentumore bestrahlt – «das sind mehr Menschen als an jedem anderen Therapiezentrum weltweit», sagt Jan Hrbacek. Und Alessia Pica fügt hinzu: «Ich wünsche mir, dass es auch in Zukunft Menschen gibt, die sich mit ganzem Einsatz der Behandlung dieser Art von Tumoren widmen. Denn das ist nicht etwas, das man nebenbei machen kann. Man muss den Tumor wirklich gut kennen, um erfolgreich zu sein.»

Text: Brigitte Osterath

© Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.

Kontakt

Weiterführende Informationen

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2200 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 420 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL. (Stand 06/2023)