Das Paul Scherrer Institut analysiert Strukturen und Auswirkungen nationaler und internationaler Energiesysteme. So wurde zum Beispiel im Jahr 2007 eine Studie erstellt, in der das PSI Empfehlungen gibt, welches die nationalen Klimaziele der Schweiz sein könnten.

Dabei wurde auch gezeigt, auf welchen Fakten das Schweizer Energiesystem basiert und welche Ziele wie erreicht werden können. Denn Klimaschutz ist in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Bereiche der nationalen Energiepolitik. Bis ins Jahr 2050 sollten die CO2-Emissionen der Schweiz um mindestens 50 % gesenkt werden. Eine bessere Energieeffizienz ist dabei wichtig – aber nicht allein entscheidend.

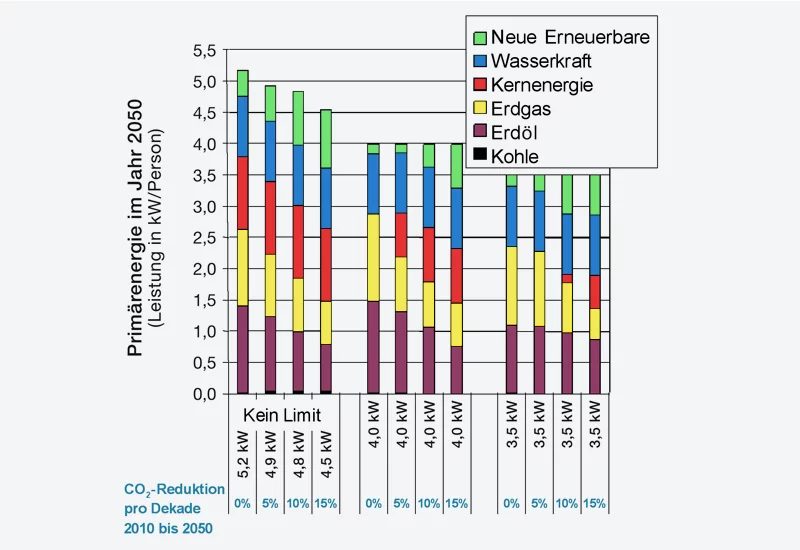

Die Möglichkeiten und Wege, die von verschiedenen Seiten propagierte, langfristige Energievision der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen, werden analysiert und diskutiert. Ziel dieser Vision ist eine nachhaltige Energieversorgung bei stabilem Wohlstand und bedeutet, gemessen am heutigen Schweizer Durchschnittsverbrauch von 6000 Watt pro Kopf (mittlere Dauerleistung) eine Reduktion um über 60 Prozent.

Die PSI-Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:

Die Schweiz verfügt über einen im internationalen Vergleich relativ niedrigen Primärenergieverbrauch und über eher tiefe CO2-Emissionen. Der Grund dafür liegt in den speziellen Schweizer Verhältnissen: Zum einen stammt ein grosser Teil des hier hergestellten Stroms aus den Primärquellen Wasserkraft und Kernkraft, die beide praktisch kein CO2 produzieren. Zum anderen ist die Schweizer Wirtschaft durch den Dienstleistungssektor geprägt, der nicht besonders energieintensiv ist.

Am meisten Energie wird heute in Gebäuden und im Verkehr verbraucht. Der Energiebedarf kann hier stark reduziert werden.

Die bisherigen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz müssen in Zukunft noch verstärkt werden. Dies wird aber nicht ausreichen, um die Ziele einer nachhaltigen Energiepolitik zu erfüllen. Bis 2050 ist die 2000-Watt-Gesellschaft in der Schweiz ausser Reichweite. Berechnungen des PSI zeigen: Sozial verträglich kann der Energieverbrauch um höchstens 30 % gesenkt werden. Aber, und wichtiger: Die Halbierung der CO2-Emissionen ist davon unabhängig möglich.

Strom wird immer wichtiger werden – das gilt insbesondere für eine Dienstleistungsgesellschaft wie die Schweiz. Strom, produziert aus erneuerbaren Energien oder Kernenergie, kann fossile Energien mit hohem CO2-Ausstoss in anderen Bereichen ersetzen. Ein Schlüssel zu weniger Kohlendioxid ist deshalb der vermehrte Einsatz von Strom und die Beibehaltung dessen CO2-freier Erzeugung.

Ein Energiesystem mit halbierten CO2-Emissionen ist also unabhängig von der Erreichung des 2000-Watt-Ziels möglich und verursacht bis ins Jahr 2050 Mehrkosten von rund 70 Milliarden Franken. Aus volkswirtschaftlicher Sicht (unter Berücksichtigung der externen Kosten) sind die Kosten eher gering, denn sie machen nur etwa ein Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Das Erreichen des 2000-Watt-Ziels wäre erheblich teurer und würde rigide Eingriffe der Regierung in die persönlichen Freiheiten der Bevölkerung nötig machen.