Bis zu 46 Terrawattstunden Strom könnten ab 2050 jährlich mit Photovoltaikanlagen erzeugt werden. Zum Vergleich: 2019 betrug die Stromproduktion aus Kernkraftwerken 25 Terrawattstunden. Die Leistung solcher Anlagen ist jedoch starken saisonalen Schwankungen ausgesetzt. Um den Strom auch im Winter zur Verfügung zu stellen, muss dieser im Sommer gespeichert werden – Wasserstoff könnte dafür eine Lösung sein.

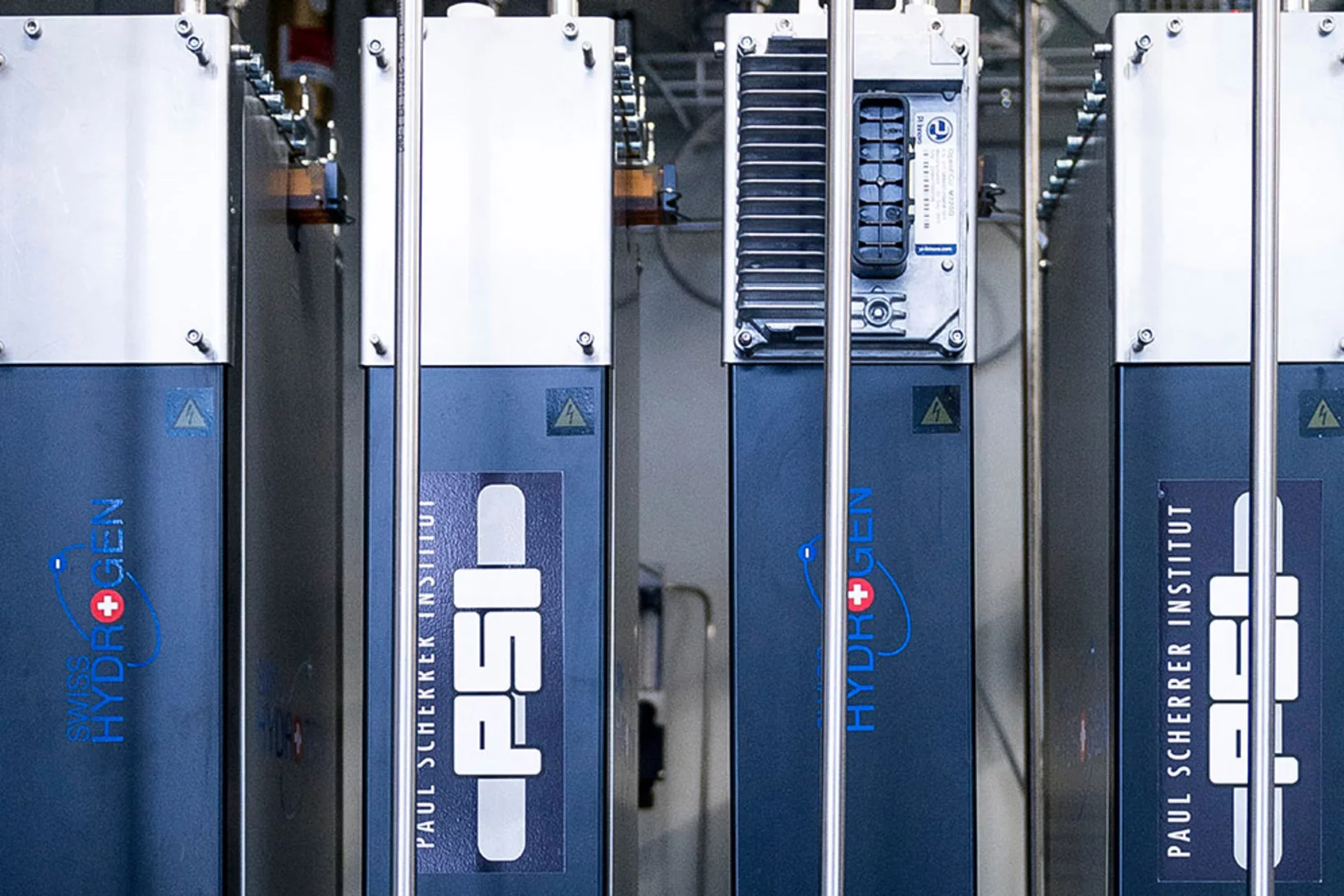

Strom im Sommer während Spitzenzeiten in Form von Wasserstoff speichern und ihn bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen – an der ESI-Plattform am PSI werden die benötigten Komponenten zur Erzeugung, Speicherung und Umwandlung von Wasserstoff entwickelt und anhand von Simulationen auf ihre Effizienz geprüft. © Paul Scherrer Institut PSI/Benjamin A. Senn, Markus Fischer, Mahir Dzambegovic

Viele Einfamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen nutzen heutzutage Lithium-Batterien, um den tagsüber produzierten Strom für die Nacht zu speichern. Solche Batterien besitzen einen hohen Wirkungsgrad – etwa 85 Prozent des gespeicherten Stroms kann wieder genutzt werden. Allerdings sind die Materialkosten sehr hoch, weshalb sie als Langzeitspeicher ungeeignet sind. Wasserstoff schneidet zwar mit einem Wirkungsgrad von derzeit etwa 50 Prozent schlechter ab, dafür lässt er sich in grösseren Mengen kostengünstig produzieren. In grossen Produktionsanlagen könnte künftig Strom aus neuen erneuerbaren Energien während Spitzenzeiten mit geringer Nachfrage in grünen Wasserstoff umgewandelt und für den Winter gespeichert werden.

Wasserstoff entsteht durch die sogenannte Wasserelektrolyse. Mit Strom wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Die elektrische Energie ist nun als chemische Energie im Wasserstoff gebunden. In sogenannten Brennstoffzellen wird dieser elektrochemische Prozess bei Bedarf umgekehrt und Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft wieder in Strom umgewandelt. Als Nebenprodukte entstehen dabei bloss Wärme und Wasser.

Das Verfahren perfektionieren

Das Prinzip klingt einfach, erfordert jedoch viel wissenschaftliches und ingenieurtechnisches Knowhow. Denn sowohl bei der Elektrolyse als auch bei der Umwandlung in den Brennstoffzellen geht Energie verloren. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen, wird am PSI und insbesondere an der Versuchsplattform ESI – ESI steht für Energy System Integration – intensiv geforscht und experimentiert.

Nebst dem Wirkungsgrad stellt auch die Speicherung eine Herausforderung dar. Wasserstoff ist ein sehr leichtes Gas, das ein grosses Speichervolumen beansprucht. An der ESI-Plattform wird dafür ein Tank verwendet. Dieser Tank fasst rund 7 Megawattstunden Wasserstoff – wieder in Strom umgewandelt liefert er damit rund 3,5 Megawattstunden Energie, was in etwa dem Verbrauch eines Zweipersonen-Einfamilienhaushalts pro Jahr entspricht. In grossem Massstab würden solche Tanks jedoch zu viel Platz beanspruchen. Natürliche Salzkavernen, wie sie in Deutschland zur Wasserstoffspeicherung genutzt werden, existieren in der Schweiz (noch) nicht. Deshalb werden auch unterirdische Röhrensysteme geprüft, um den Wasserstoff platzsparend zu speichern.

Aktuell ist das Angebot an grünem Wasserstoff in der Schweiz überschaubar und wird hauptsächlich für die Mobilität genutzt. An zwölf Tankstellen können Autos und Lastwagen mit grünem Wasserstoff betankt werden. Mit dem Ausbau neuer erneuerbarer Energien wird dem Wasserstoff jedoch eine grössere Rolle zugeschrieben. Das Labor für Energiesystemanalysen am PSI schätzt, dass ab 2050 jährlich bis zu 5 Terrawattstunden Energie in Form von Wasserstoff zur Verfügung stehen werden. Dieser könnte dann sowohl in der Mobilität als auch als Langzeitenergiespeicher eingesetzt werden. In der zweiten Episode unserer Energiezukunft-Serie erklären wir, wie Strom in Form von Wasserstoff gespeichert werden kann.

Die Video-Serie Energiezukunft befasst sich mit Alltagsfragen zum Thema Energiewende in der Schweiz. In kurzen Videos wird pro Folge eine Frage aufgeworfen. Anhand der Energieforschung am PSI werden mögliche Lösungen formuliert.

Nomenklatur des Wasserstoffs

Je nachdem wie Wasserstoff hergestellt wird, erhält er in der Energiebranche verschiedene Namen. Hier die gängige «Farbenlehre»:

- Grüner Wasserstoff: hergestellt mit Strom aus erneuerbaren Energien

- Türkiser Wasserstoff: hergestellt durch sogenannte Methanpyrolyse. Hierbei wird Erdgas thermisch in Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten

- Oranger/gelber Wasserstoff: hergestellt aus organischen Stoffen wie Biomasse, Biogas und Biomethan

- Violetter/roter Wasserstoff: hergestellt mit Strom aus Kernenergie

- Blauer Wasserstoff: hergestellt aus Erdgas unter Abscheidung und geologischer Speicherung des Kohlendioxids

- Weisser Wasserstoff: natürlich vorkommender Wasserstoff

- Grauer Wasserstoff: hergestellt aus Erdgas (oft werden unter „grau“ auch alle fossilen Energieträger zusammengefasst)

- Brauner Wasserstoff: aus Braunkohle

- Schwarzer Wasserstoff: aus Steinkohle

Kontakt

Dr. Felix Büchi

Leiter Labor für Elektrochemie

Paul Scherrer Institut PSI

felix.buechi@psi.ch

[Deutsch, Englisch]

Originalveröffentlichung

-

Panos E, Kannan R, Hirschberg S, Kober T

An assessment of energy system transformation pathways to achieve net-zero carbon dioxide emissions in Switzerland

Communications Earth & Environment. 2023; 4(1): 157 (18 pp.). https://doi.org/10.1038/s43247-023-00813-6

DORA PSI