Martin Ostermaier wollte aus der Komfortzone der Wissenschaft ausbrechen. Statt mit Pipetten setzt sich der Biochemiker nun mit Investoren und Patentrecht auseinander.

Martin Ostermaier, ein 33-jähriger Bayer mit randloser Brille und dunkelbraunen Locken, sitzt in der Cafeteria des Paul Scherrer Instituts Ost, vor ihm ein schwarzes Notizbuch, in das er ab und zu etwas notiert. Ich glaube, wir haben sie überzeugt

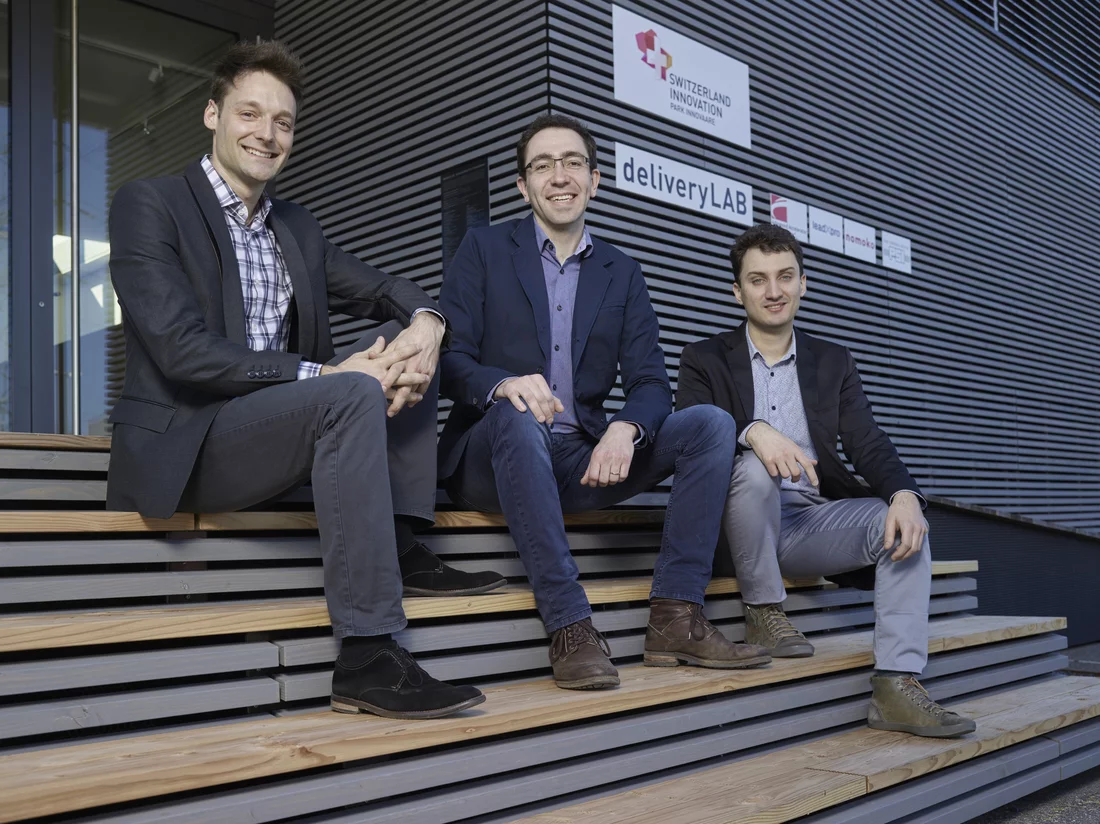

, eröffnet Ostermaier, promovierter Biochemiker und CEO des PSI-Spin-offs InterAx Biotech AG.

Wie viel wollen sie?

, fragt Jens Gobrecht, Professor für Mikro- und Nanotechnologie, der für das Institut im Verwaltungsrat sitzt.

Vergangene Woche haben zwei potentielle Investoren aus Übersee das Spin-off besucht und nun ihre Bedingungen für die erste Investition gestellt. Ostermaier erzählt, welchen Aktienanteil sie für diese Investition verlangen.

Versucht, sie runterzuhandeln

, rät Gobrecht. Wie viel Lohn wollt ihr euch auszahlen? Investoren sehen es nicht gern, wenn man ihr Geld für fürstliche Gehälter ausgibt.

Neben Ostermaier sitzen Luca Zenone und Aurélien Rizk, die beiden Mitgründer. Man habe an einen stark reduzierten Postdoc-Lohn gedacht, erwidert CFO Zenone.

Das sei bescheiden, meint Gobrecht. Sie diskutieren noch eine Weile über Patentstreitigkeiten, die Kosten von guten Patentanwälten und mögliche Boni. Dann muss Gobrecht weiter, und für Ostermaier, Zenone und Rizk bricht der 136. Tag als Inhaber der InterAx Biotech AG an.

Vom Forscher zum Geschäftsmann

Seitdem er 2014 seine Dissertation beendet hat, vollzieht Martin Ostermaier die Wandlung vom Forscher hin zum Geschäftsmann. Seine Firma ist die jüngste in einer Reihe von Spin-offs des Paul Scherrer Instituts, welche die Grundlagenforschung, die hier produziert wird, zu marktfähigen Produkten weiterentwickeln sollen. Viele Forscher fürchten diesen Sprung ins kalte Wasser. Doch Martin Ostermaier scheint sich bereits wie ein Fisch in diesem kalten Wasser zu fühlen. Schliesslich wuchs er in einem Unternehmen auf. Seine Eltern leiten einen landwirtschaftlichen Betrieb im bayrischen Altötting. Ostermaier, das zweite von fünf Kindern, musste bald mit anpacken. Er half beim Hofverkauf von Milch und anderen Produkten, später fuhr er die Getreideernten in Silos und war dort für deren Trocknung, Reinigung und Lagerung verantwortlich. Die Hofkonjunktur erfuhr er als Kind am eigenen Leib. An Weihnachten gab es in guten Jahren Geschenke, dass man kaum zum Baum kam

, erzählt er, und in schlechten nur ein Buch.

Der Vater, erzählt Ostermaier, hätte es natürlich gern gesehen, wenn einer seiner Söhne den Betrieb übernommen hätte. Aber er unterstützte uns trotzdem immer auf unserem akademischen Weg.

Bereits als Knabe wünschte sich Ostermaier einen Chemiebaukasten. In der Familie liegt vermutlich auch die Wurzel seines aussergewöhnlichen Ehrgeizes, den ihm die Mitstreiter und Betreuer bescheinigen. Sein älterer Bruder schloss das Abitur als Jahrgangsbester ab. Als meine Mutter mir sagte, du musst nicht so gut sein wie er, wollte ich es erst recht

, erzählt Ostermaier. Er schaffte nicht nur das, sondern bekam auch ein Stipendium der bayrischen Begabtenförderung.

Ostermaier schrieb sich in der nahen Uni Regensburg in den Elitestudiengang Biochemie ein, was einem Sprung ins Haifischbecken gleichkam. Einmal waren vor den Prüfungen die Vorbereitungsunterlagen in der Fachschaft verschwunden

, erzählt er. Zudem störte sich der freiheitsliebende Ostermaier am starren Forschungsklima. Man musste sich strikt ans Programm halten und wurde streng gemustert, wenn man nicht rechtzeitig im Labor erschien.

Vom Studienaustausch in Colorado schwärmt er noch heute. Ich durfte ins Labor, wann ich wollte, ich durfte frei forschen, man verbrachte trotz harter Arbeit viel freie Zeit gemeinsam mit den Kollegen.

Nach dem Abschluss besuchte er eine Doktorierenden-Rekrutierungsrunde der ETH in Zürich. Ostermaier weiss, was er will. Als er sah, dass man nicht die versprochenen Professoren für Gespräche vorschickte, war er kurz davor abzureisen. Doch dann lernte er in einem Gespräch Gebhard Schertler kennen, der kurz zuvor an einen Lehrstuhl für Strukturbiologie berufen worden war. Schertler überzeugte ihn, am PSI zum Thema G-Protein-gekoppelte Rezeptoren zu promovieren. Von der Unterstützung unter dem jetzigen Arbeitsgruppenleiter Jörg Standfuss ist Ostermaier noch immer begeistert. Nach dem Doktorat wollte Schertler seinen Schützling an die amerikanische Eliteuni Stanford vermitteln. Doch Ostermaier wollte nicht. Ich wollte aus der Komfortzone der Wissenschaft raus

, erklärt er. Dort sei die Karriere zwar kompetitiv, aber doch vorgezeichnet. Als Unternehmer aber habe man keine Ahnung, was einen erwarte.

Die Suche nach den besten Wirkstoffen unterstützen

Ostermaier wollte mit seiner Rezeptorenforschung Biosensoren für die Wirkstoffsuche von Medikamenten entwickeln, um diejenigen Substanzen frühzeitig zu selektieren, welche die besten Chancen haben, klinische Studien zu bestehen. Er bewarb sich erfolgreich für ein Pioneer Fellowship

-Stipendium der ETH Zürich und erhielt 150'000 Franken, die er in den nächsten 18 Monaten für eine Weiterentwicklung seiner Forschung über die Rezeptoren verwenden konnte. Am VentureLab, einem Kurs der ETH Zürich für Forscher, die ein Spin-off gründen wollen, lernte er den Maschinenbauingenieur und Betriebswissenschaftler Luca Zenone kennen. Der erinnert sich an die erste Präsentation von Ostermaier. Es war alles noch zu technisch und detailliert, man vermisste das Big Picture

, erzählt Zenone. Aber er war sehr enthusiastisch.

Und er habe einen grossen Willen gezeigt, dazuzulernen. Inzwischen muss er fast aufpassen, dass er bei Präsentationen vor Forschern nicht zu sehr als Geschäftsmann auftritt

, meint Gregor Cicchetti, der als Science Relations Manager am PSI Spin-off-Unternehmen begleitet. Am Mittag gehen die drei Jungunternehmer wie üblich ins Personalrestaurant des PSI Ost. Zenone und Rizk nehmen das Mittagsmenü, Ostermaier isst Spaghetti aus einer Tupperware. Ostermaier lebt mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern in Waldshut gleich jenseits der Grenze, auch der Kosten wegen. Die drei arbeiten derzeit noch für Doktorandenlöhne. In der Wirtschaft würden sie ein Vielfaches verdienen. Doch hier sind sie ihre eigenen Chefs; vermutlich sind sie deshalb nach wenigen Minuten Bürotratsch wieder bei geschäftlichen Fragen angelangt.

Beim Kaffee geraten die Jungs in Aufregung. Zenone hält Ostermaier sein Handy unter die Nase. Die potentiellen Investoren haben einen Entwurf des Term Sheets geschickt. Die Besiegelung des Vertrags dürfte nun nicht viel mehr als Formsache sein. Auch Ostermaier, der, wie Zenone berichtet, in den hektischen Wochen der Investorensuche manchmal nur knappe Antworten gab, strahlt. Mit diesem Geld könnten sie ihre Biosensoren endgültig zur Marktreife entwickeln. Auch falls es dann nicht zum exponentiellen Wachstum reichen sollte

, sagt ein entspannter Ostermaier auf der Terrasse, ist InterAx schon jetzt ein Erfolg – auch für die Schweiz. Die Investitionen werden wir hauptsächlich hier ausgeben.

Doch je erfolgreicher InterAx werden wird, desto weniger Kontrolle wird Martin Ostermaier über sein Unternehmen haben. Denn mit jeder Investition sinkt ihr eigener Aktienanteil. Irgendwann könnten Investoren entscheiden, InterAx zu verkaufen. Ostermaier zuckt mit den Schultern, dagegen wird er nichts tun können. Wenn ich mir und andern Leuten die Möglichkeit gebe, ein paar Jahre lang zu tun, was wir lieben, habe ich mein Ziel erreicht.

Aurélien Rizk und Luca Zenone sind schon wieder im Büro. Martin Ostermaier lächelt freundlich, aber er wippt bereits ungeduldig mit dem Fuss wie ein Spieler auf der Ersatzbank. Er will zurück an die Arbeit.

Text: Joel Bedetti