Forschung im Strahlenschutzlabor

Ob im Müesli, im Pausenbrötchen oder im Beerendessert: Täglich nehmen wir mit unserer Nahrung Folsäure auf. Dieses Vitamin, im Volksmund Lebensvitamin genannt, ist wichtig für die Zellteilung und somit das Wachstum. Doch in Zukunft könnte dem Vitamin noch eine weitere Rolle zukommen. Denn am PSI werden Therapien gegen Krebs entwickelt, die Folsäure nutzen. Das Prinzip ist einfach: Tumorgewebe wächst schnell und benötigt viel Folsäure. Darum kann das Vitamin, das über Folatrezeptoren in die Zellen aufgenommen wird, als Transportmittel dienen, um gezielt Wirkstoffe in den Tumor zu bringen. Cristina Müller vom Zentrum für Radiopharmazeutische Wissenschaften forscht an einer entsprechenden Therapie mit radioaktiv markierten Folsäure-Verbindungen. Diese gelangen wie ein Trojanisches Pferd ungehindert in die Zelle und töten diese dann mit ihrer Strahlung ab

, erklärt sie.

Neue Idee, neue Fragen

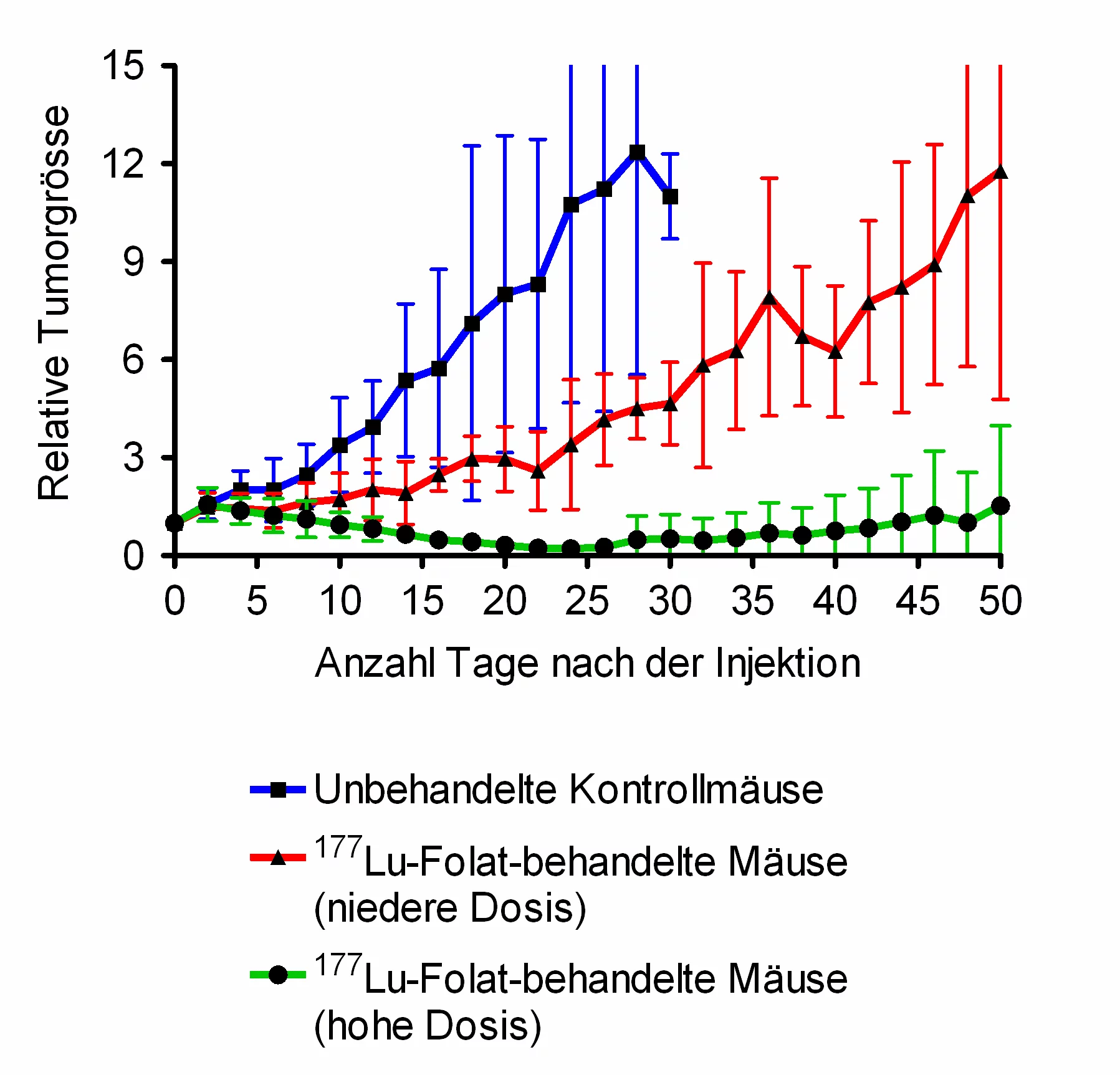

Die Pharmazeutin hat die Methode mit den Folsäuremolekülen, den sogenannten Folaten, von Anfang an entwickelt. Als erste Gruppe überhaupt hat das Team um Müller kürzlich eine neue Art von radioaktiven Folaten in Mäusen getestet. Diese Variante enthält neben der Folsäure, die auf den Rezeptor passt, und dem radioaktiven Molekül, das als das eigentliche Medikament dient, zusätzlich eine Andockstelle für ein Proteinmolekül in der Blutbahn. Dadurch bindet das Dreierkonstrukt an das Protein im Blut und zirkuliert so länger im Körper. Dies erhöht die Aufnahme der Radiofolate in die Tumorzellen. In Mäusen konnten wir damit bereits einen Rückgang der Tumore bis zu deren Verschwinden nachweisen

, freut sich Cristina Müller.

Trotz erster Erfolge gibt es aber noch einige Hürden zu nehmen. Das Problem ist, dass auch das Nierengewebe viele Folatrezeptoren enthält und so strahlende Radiofolate aufnimmt

, sagt Müller. Dies führe langfristig zu Nierenschäden. Eine mögliche Lösung, die Müller momentan testet, besteht darin, die Nieren mit natürlichen Folaten zu sättigen, sodass die radioaktive Form nicht mehr an die Rezeptoren im Nierengewebe andocken kann.

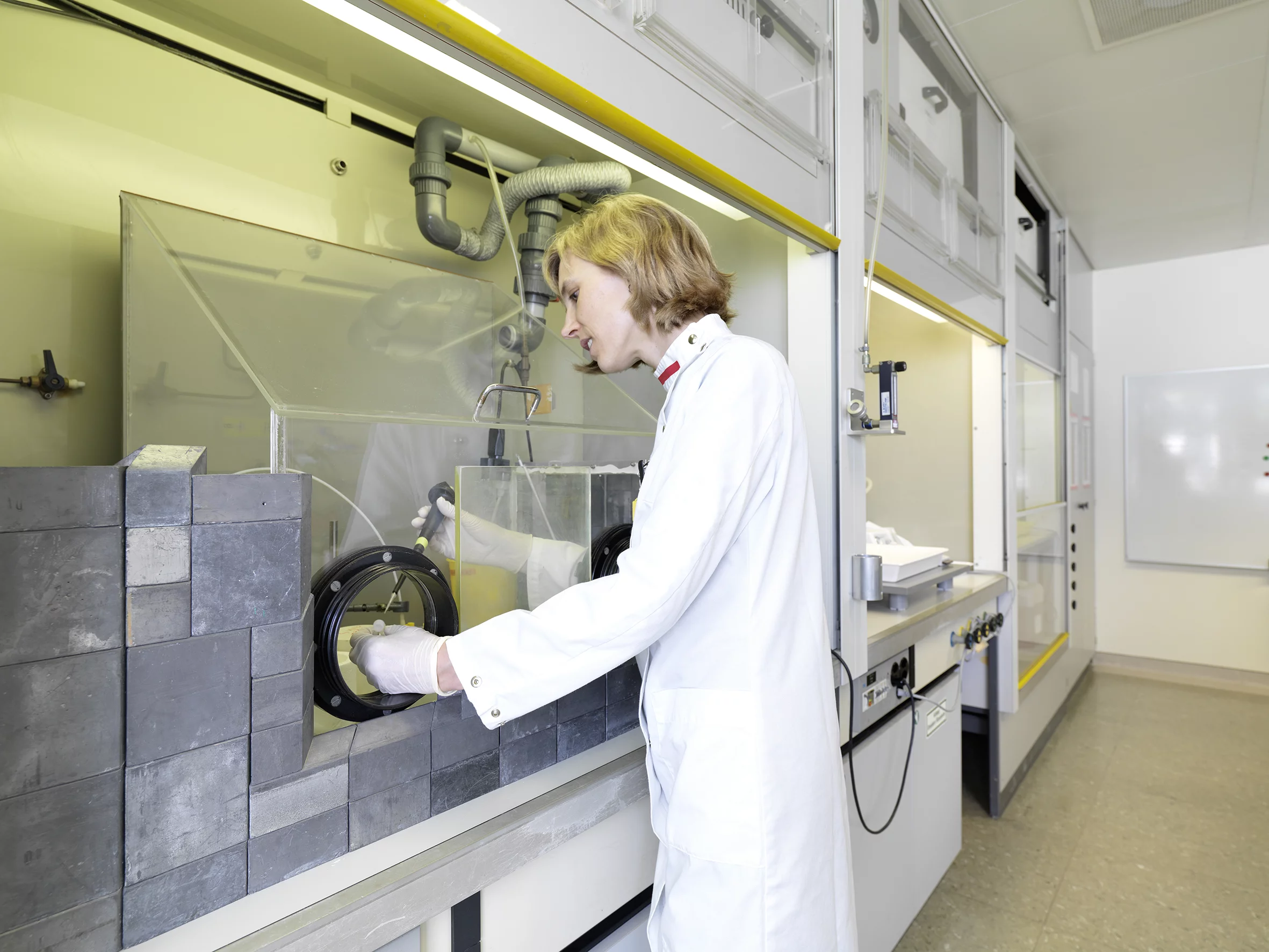

Dosimeter obligatorisch

Die Forschung von Cristina Müller findet in einer kontrollierten Zone des PSI statt. Einlass erhält nur, wer registriert ist. Und wer ein persönliches Dosimeter trägt. Dieses misst die Strahlenbelastung und löst Alarm aus, sollte die Belastung das zulässige Mass übersteigen. Für Müller ist das Alltag. Eigentlich sind wir ein ganz normales Labor

, findet sie, während sie in ihren Labormantel schlüpft. Sie lässt das Dosimeter in ihre Brusttasche gleiten und fügt an: Gefährlich ist unsere Arbeit nicht, solange jeder die Strahlung ernst nimmt.

Denn da man Radioaktivität weder sehen, riechen noch hören kann, müsse man sehr sorgfältig arbeiten. Deshalb braucht es eine intensive Einführung von neuen Mitarbeitenden, bis der Umgang mit der Radioaktivität und die dazugehörigen Verhaltensregeln selbstverständlich sind

, erklärt Müller, die derzeit drei Doktorandinnen, sowie einen Masterstudenten und einen Laboranten betreut.

Schrumpfendes Arbeitsmaterial

Dabei ist Radioaktivität ein ganz natürlicher Prozess: Beim Zerfall von instabilen Atomkernen wird Energie in Form von Strahlung frei. Und je länger ein Stoff strahlt, desto weniger bleibt davon übrig. Was bedeutet, dass das Arbeitsmaterial von Müller ständig weniger wird. Die eigentliche Herausforderung an unserer Forschung ist deshalb die Planung der Experimente.

Die radioaktiven Stoffe werden entweder am PSI produziert oder aus dem Ausland bestellt. Lutetium beispielsweise kommt aus Deutschland hierher. Trifft die Ladung dann in einem strahlensicheren Bleitopf ein, müssen die Experimente startklar sein – bevor die Ladung zerfallen ist.

Um die radioaktiven Stoffe an die Folate anzuhängen, mischt man die beiden Komponenten zusammen. Die Lüftungshaube, unter der die Fläschchen mit den Radiofolaten stehen, ist durch dicke Bleibarren abgeschirmt, das Dosimeter in Müllers Brusttasche bleibt stumm. Nur beim Hantieren mit den radioaktiven Verbindungen gebe es manchmal tickend eine erhöhte Strahlung an, die jedoch nicht ganz zu vermeiden sei.

Erst nach ausführlichen Vorversuchen mit Zellen finden Experimente im lebenden Organismus statt. Dafür wird einer Maus die zu untersuchende Radiofolat-Verbindung injiziert und das Tier mit einer sogenannten Kleintier-SPECT-Kamera gescannt. Dieses Gerät detektiert die vom Lutetium abgegebene Strahlung. Das daraus entstandene Bild macht sichtbar, wo sich die Radiofolate angereichert haben. Um herauszufinden, wie stark die Strahlung die Nieren schädigt, werden diese später entnommen und anhand von dünnen Gewebeschnitten untersucht.

Forschen für die Praxis

Cristina Müller zieht ihren Labormantel aus. Dann stellt sie sich auf ein Gerät am Ausgang der Garderobe und streckt ihre Hände in die dafür vorgesehenen Nischen. Der Hand-Fuss-Monitor piepst unangenehm, zeigt aber Nicht kontaminiert

an: Müller kann das Labor unbesorgt verlassen.

Bis wir eine Strahlentherapie für die Klinik anbieten können, dauert es sicherlich noch einige Jahre

, sagt Müller. Bevor es soweit ist, sucht Müller nach einer geeigneten Kombination der optimalen Aufnahme der Folate in den Tumor und dem Schutz der Nieren. Dass ihre Arbeit sehr anwendungsorientiert ist, ist Müller wichtig. Die Aussicht, mit meiner Forschung in Zukunft Krebspatienten helfen zu können, ist eine starke Motivation.

Text: Simone Nägeli

-

Müller C, Struthers H, Winiger C, Zhernosekov K, Schibli R

DOTA conjugate with an albumin-binding entity enables the first folic acid-targeted 177Lu-radionuclide tumor therapy in mice

Journal of Nuclear Medicine. 2013; 54(1): 124-131. https://doi.org/10.2967/jnumed.112.107235

DORA PSI