SLS

Nanotechnologie ermöglicht neue Einblicke in chemische Reaktionen

80 Prozent aller Produkte der chemischen Industrie werden mit Katalyse-Verfahren hergestellt. Auch in der Energieumwandlung und Abgasreinigung ist Katalyse unverzichtbar. Die Industrie probiert immer neue Substanzen und Anordnungen aus, die neue und bessere katalytische Verfahren ermöglichen können. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI in Villigen und der ETH Zürich haben nun eine Methode entwickelt, die Genauigkeit solcher Versuche stark zu verbessern, was die Suche nach optimalen Lösungen beschleunigen dürfte.

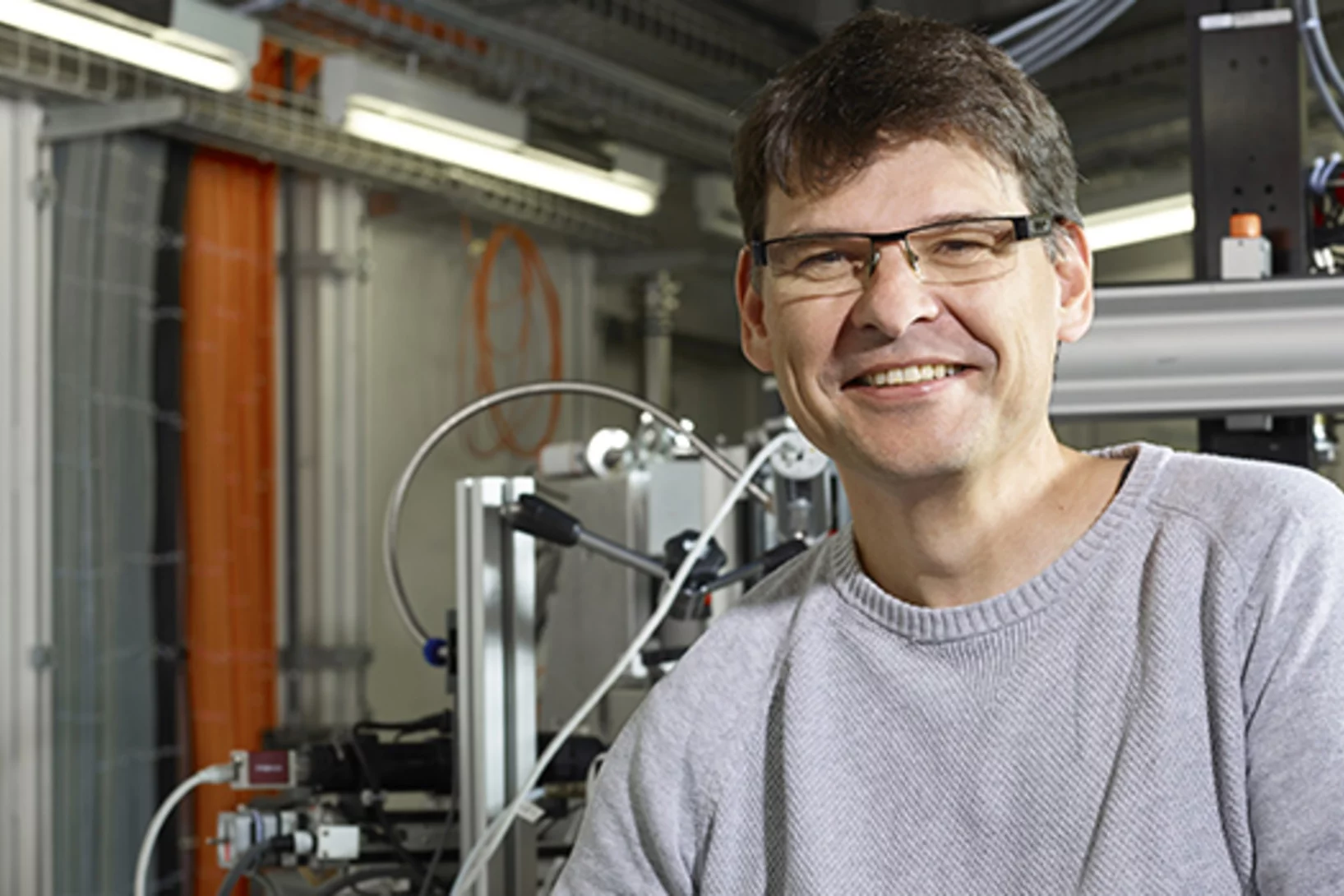

Im chemischen Mikroskop

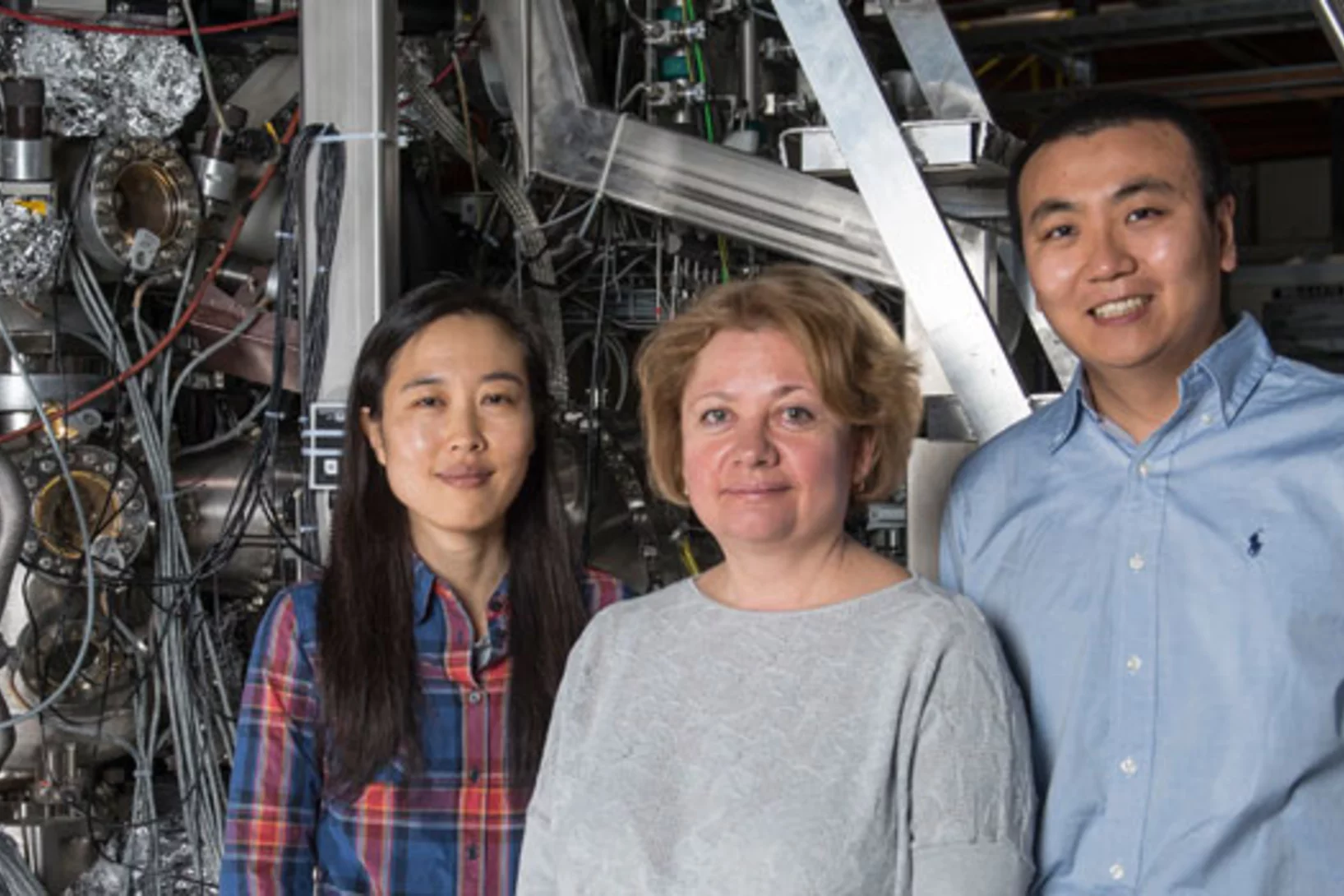

Der Forscher Daniel Grolimund ist für eine Strahllinie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI verantwortlich, an der sich die Verteilung chemischer Verbindungen in verschiedenen Objekten bestimmen lässt. Von diesen Möglichkeiten profitieren Forschende verschiedenster Disziplinen: Batterieforscherinnen genauso wie Biologen, Archäologen und viele andere mehr. Im Interview berichtet er von den vielfältigen Themen, die an der Strahllinie untersucht werden, und den Herausforderungen, die diese Vielfalt mit sich bringt.

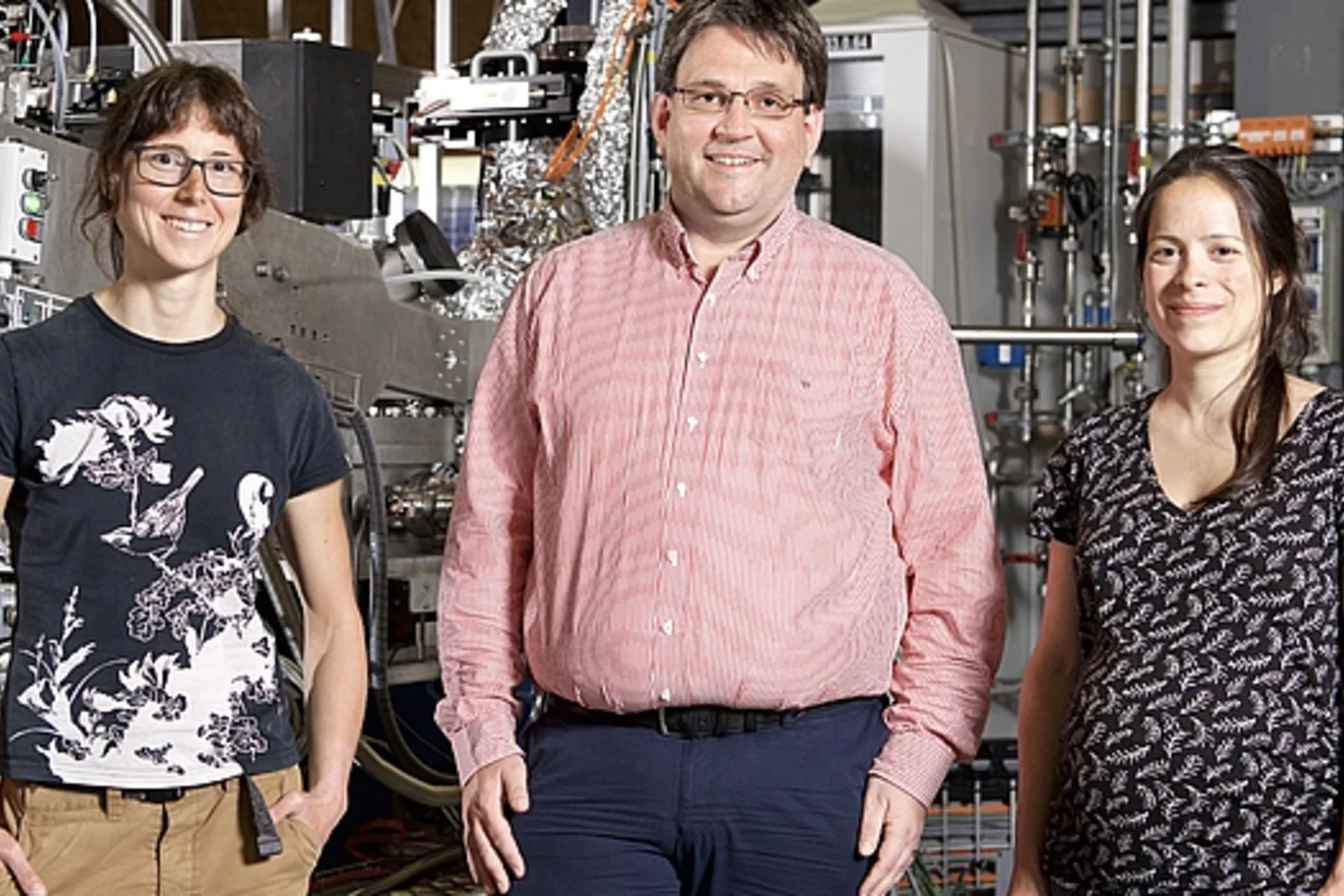

Wahlweise elektrisch leitend oder isolierend

Das Material Neodym-Nickel-Oxid ist je nach seiner Temperatur entweder ein Metall oder ein Isolator. Die Möglichkeit, diesen Übergang elektrisch zu steuern, macht das Material zu einem möglichen Kandidaten für Transistoren in modernen elektronischen Geräten. Mittels einer ausgeklügelten Weiterentwicklung der Röntgenstreuung konnten Forschende am Paul Scherrer Institut PSI nun die Ursache dieses Übergangs nachvollziehen: Rund um die Sauerstoffatome sortieren sich die Elektronen um.

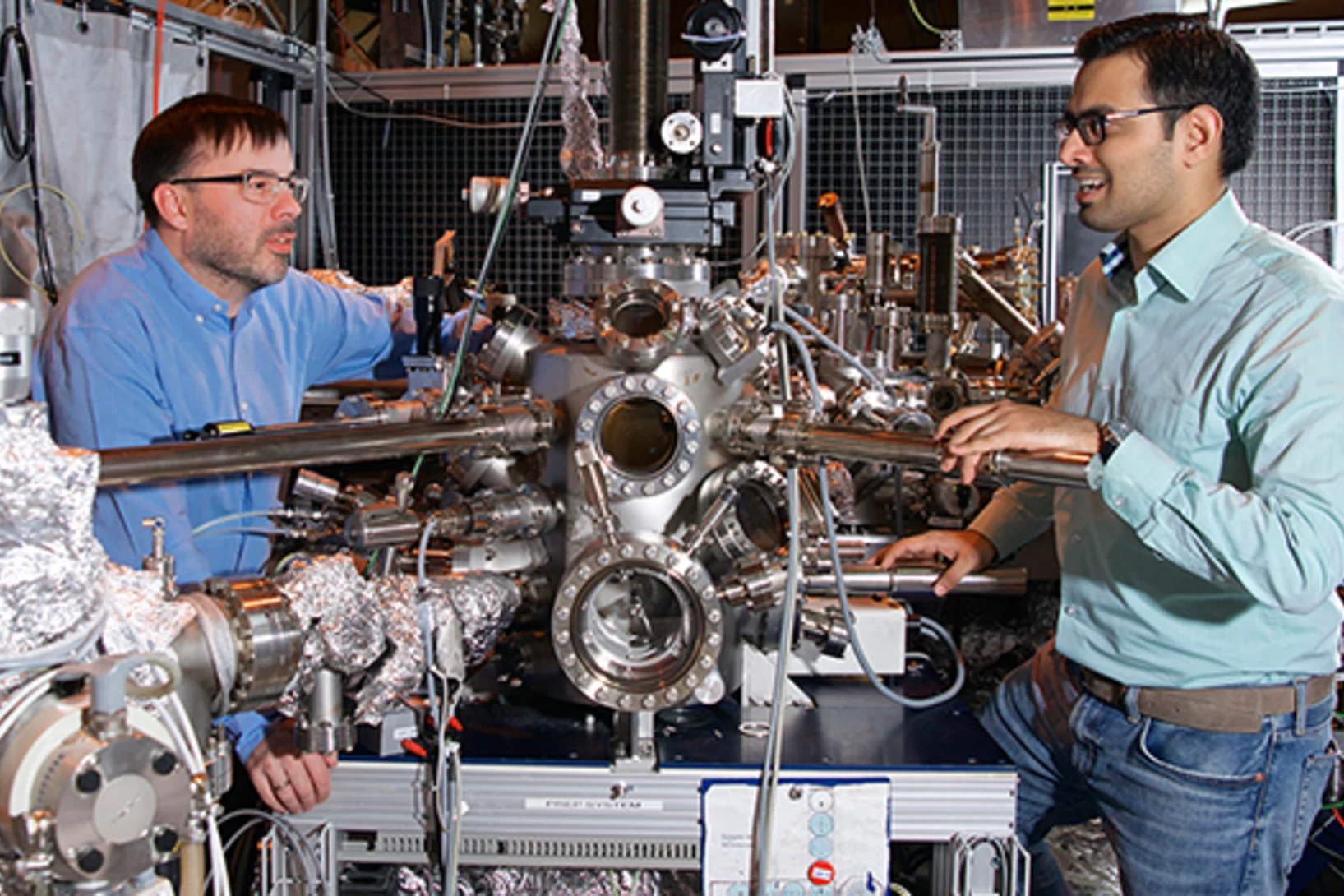

Leistungsfähigere Katalysatoren für Gasautos

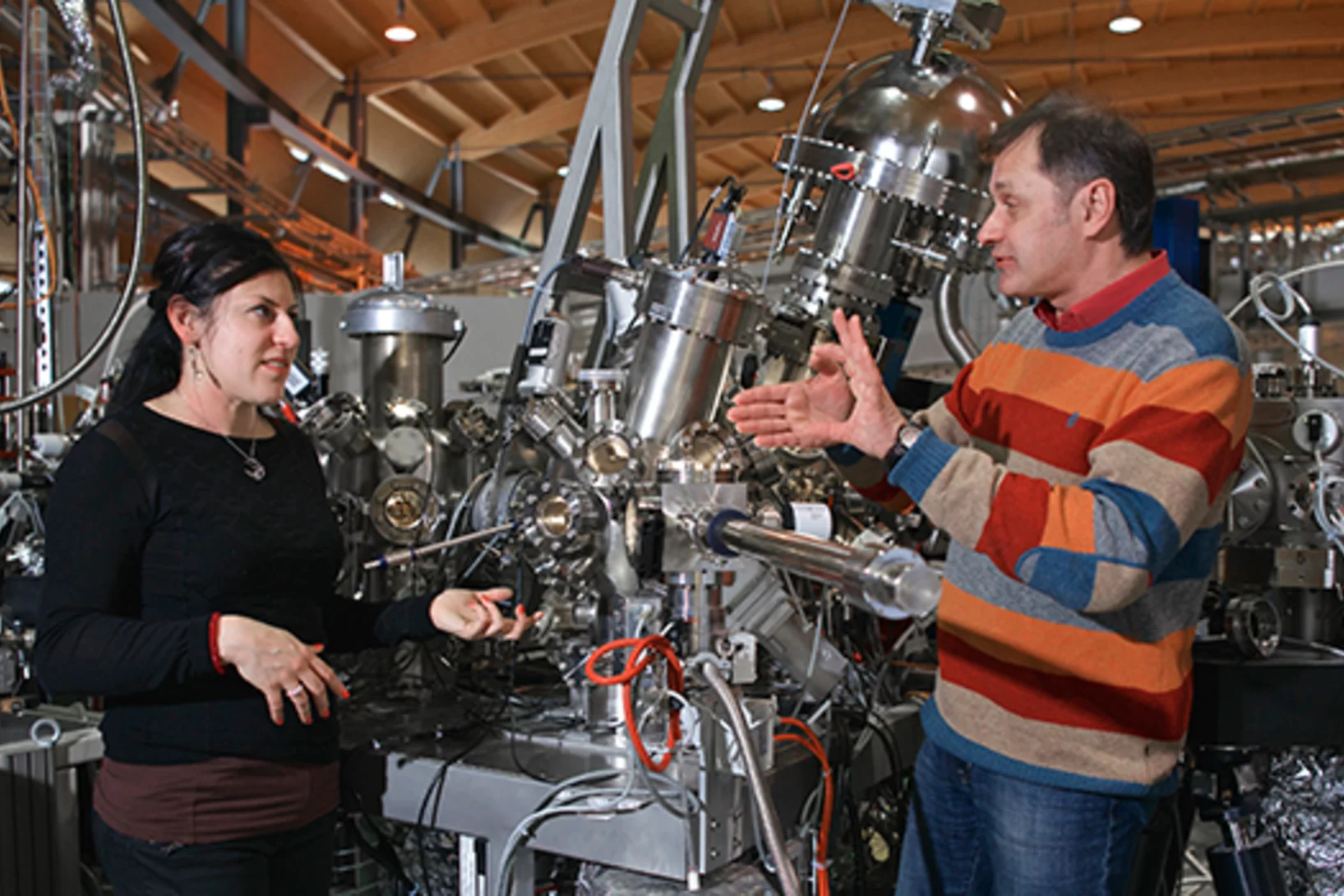

Fahrzeuge mit Gasantrieb sind im Kommen, und auch sie brauchen Abgaskatalysatoren. Während die Empa daran arbeitet, Gasmotoren und -katalysatoren zu optimieren, spezialisiert sich das PSI auf Untersuchungsmethoden, mit denen man die Vorgänge im Katalysator sehr genau beobachten kann. Für ihre Arbeiten haben die Forschenden am PSI nun eine universelle Messkammer entwickelt, in der der Katalysator mit verschiedenen Methoden unter immer den gleichen Bedingungen untersucht werden kann.

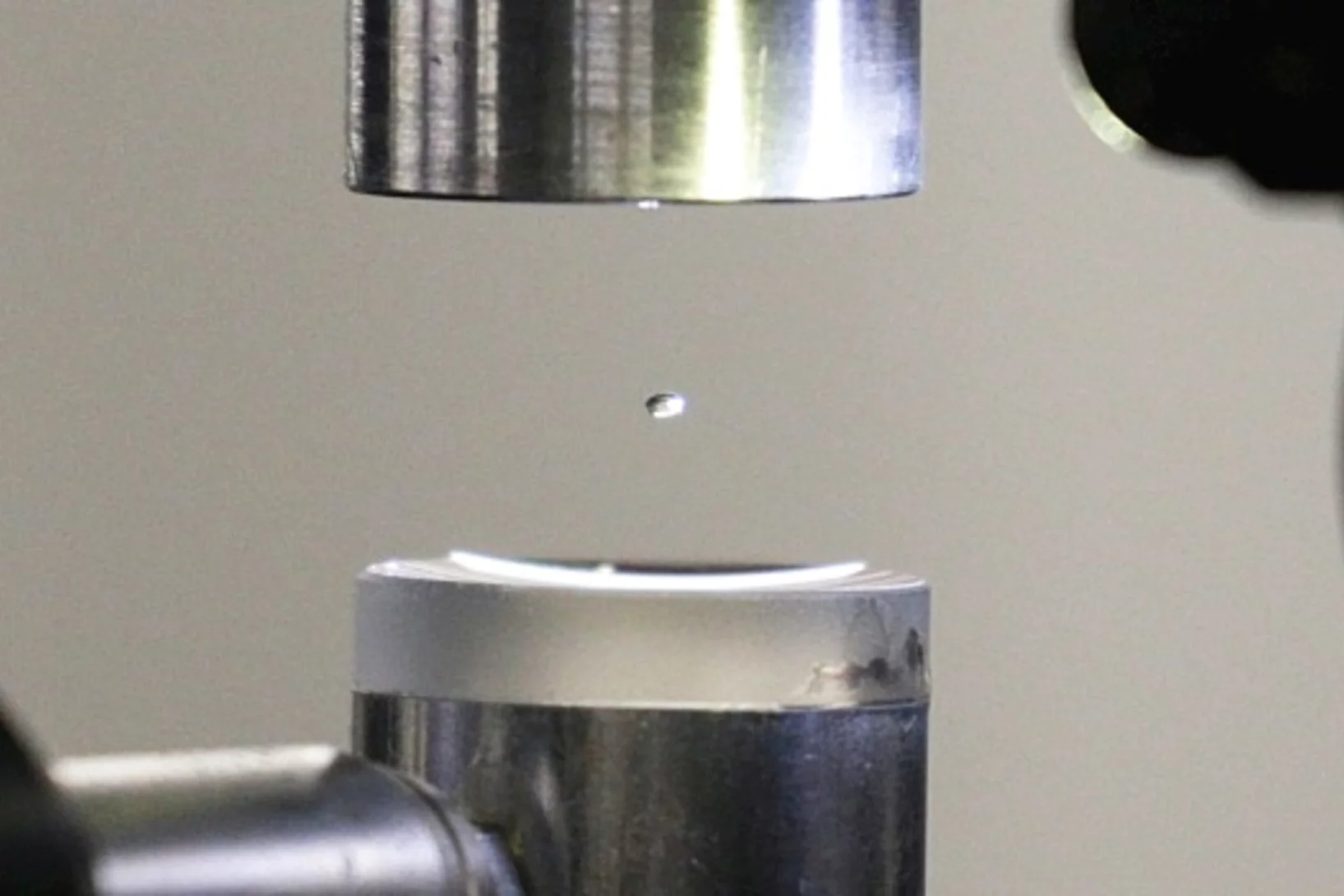

Experiment im schwebenden Tropfen

Der genaue Aufbau von Proteinen wird am PSI standardmässig mittels Röntgenstrahlung entschlüsselt. Nun haben zwei PSI-Wissenschaftler diese Methode trickreich weiterentwickelt: Anstatt die Proteine zu befestigen, untersuchten sie die Proteine in einem frei schwebenden Flüssigkeitstropfen.

Neues Teilchen könnte Grundlage energiesparender Elektronik bilden

Das erst im vergangenen Jahr entdeckte Weyl-Fermion bewegt sich in Materialien praktisch ohne Widerstand. Nun zeigen Forscher einen Weg, wie man es in elektronischen Bauteilen einsetzen könnte.

Vom Higgs-Teilchen zu neuen Medikamenten

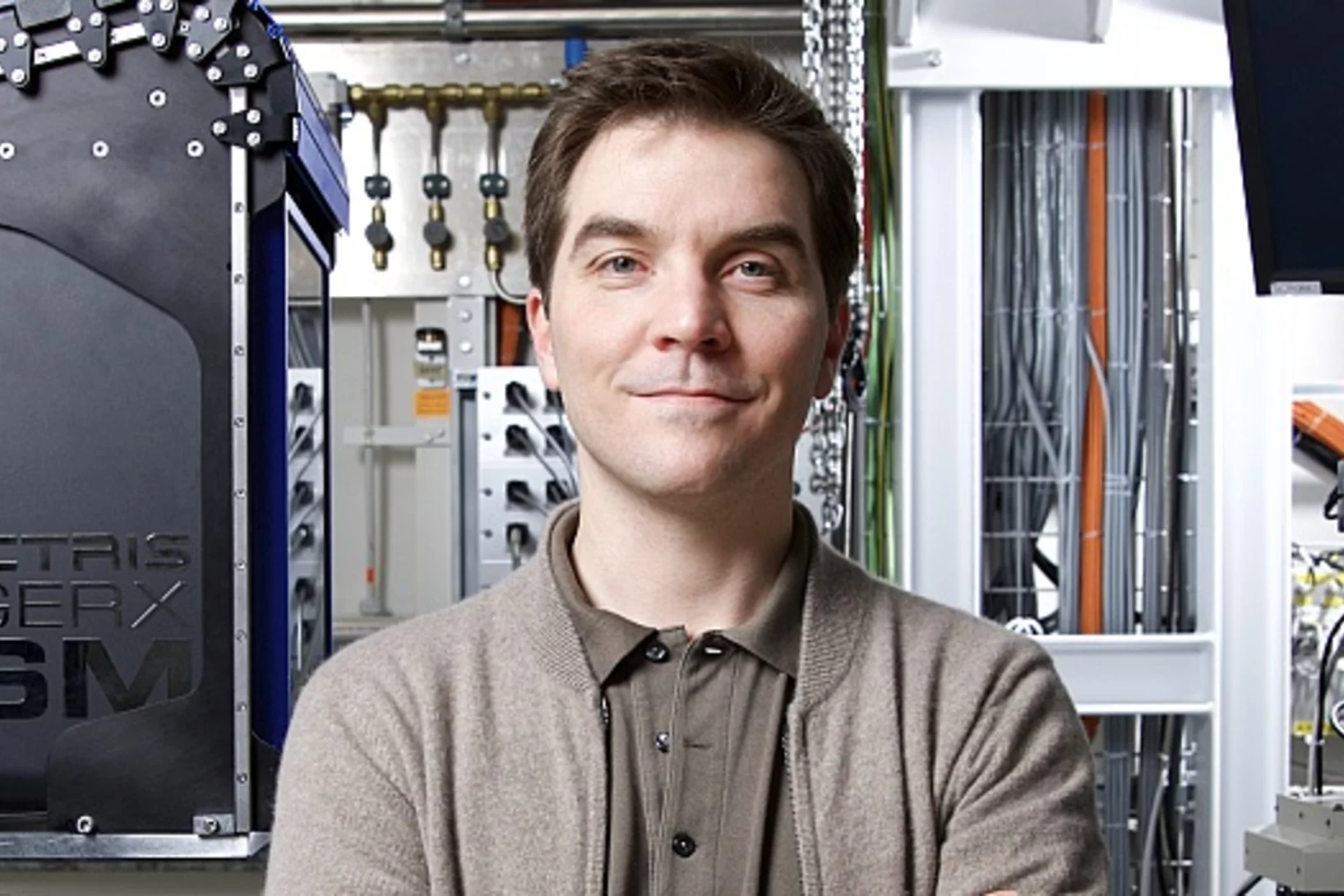

Ein vorbildliches Beispiel, wie Grundlagenforschung einen handfesten Beitrag zur Wirtschaft leistet, ist die Firma DECTRIS – ein 2006 gegründetes und inzwischen erfolgreiches Spin-off des Paul Scherrer Instituts. Die neueste Entwicklung von DECTRIS ist ein Detektor namens EIGER, der bei Röntgenstrahl-Messungen an grossen Forschungsanlagen eingesetzt wird. EIGER trägt dort unter anderem zur Erforschung neuer Medikamente bei.

Schwerfälliger Stromfluss könnte Weg zu energiesparenden Computern weisen

Computer und andere elektronische Geräte haben heute einen beträchtlichen Anteil am weltweiten Energieverbrauch. Mit den heute genutzten Technologien lässt sich dieser Verbrauch aber kaum senken, sodass die Chips in den energiesparenden Geräten der Zukunft aus neuartigen Materialien bestehen werden. Neueste Forschungsergebnisse aus dem Paul Scherrer Institut PSI geben Hinweise darauf, wie man zu solchen Materialien kommen könnte.

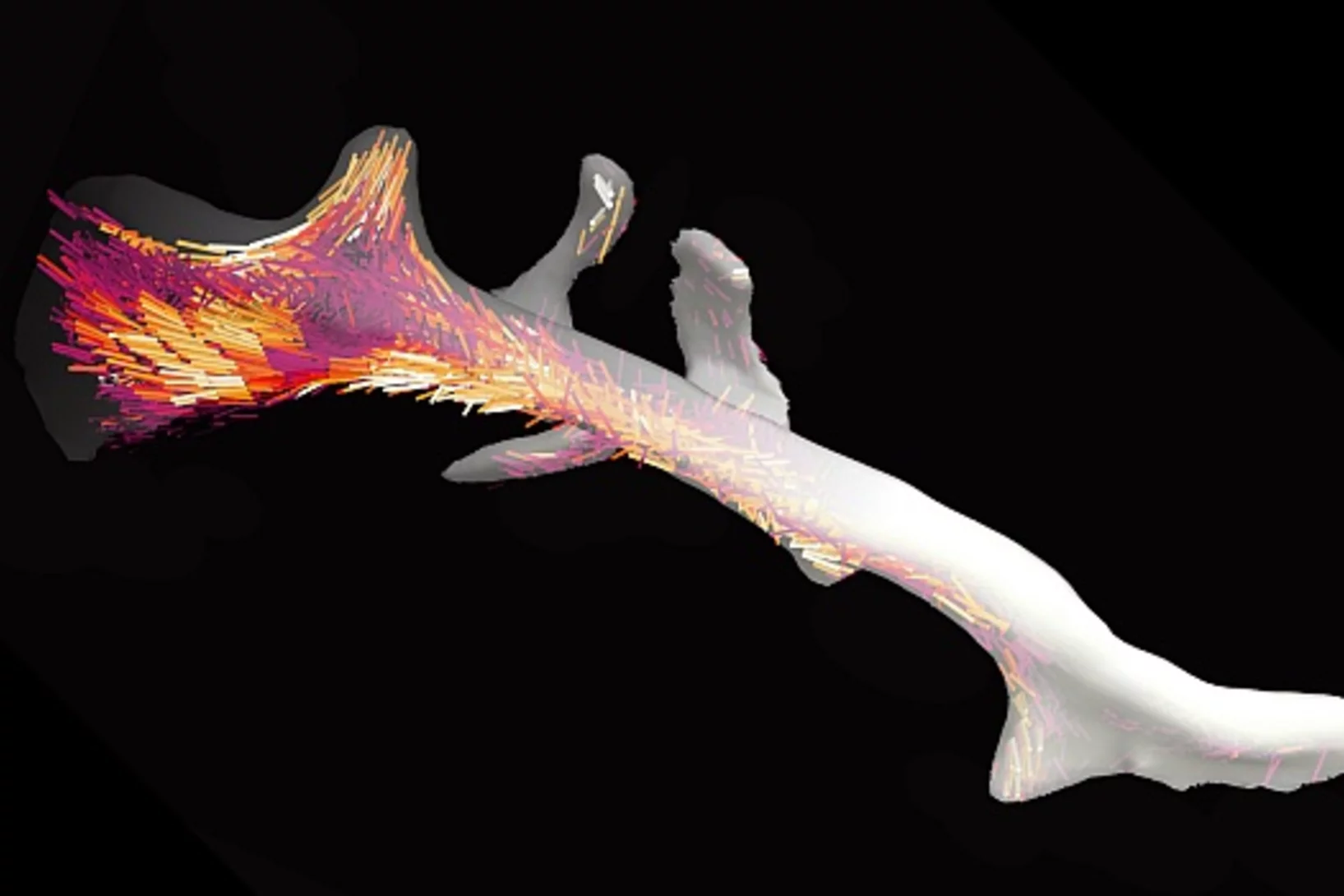

3-D-Nanostruktur eines Knochens sichtbar gemacht

Knochen bestehen aus winzigen Fasern, die etwa tausend Mal feiner sind als ein menschliches Haar. Mit einer neuartigen computerbasierten Auswertungsmethode konnten Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI zum ersten Mal die Anordnung dieser Nanostrukturen innerhalb eines gesamten Knochenstücks sichtbar machen.

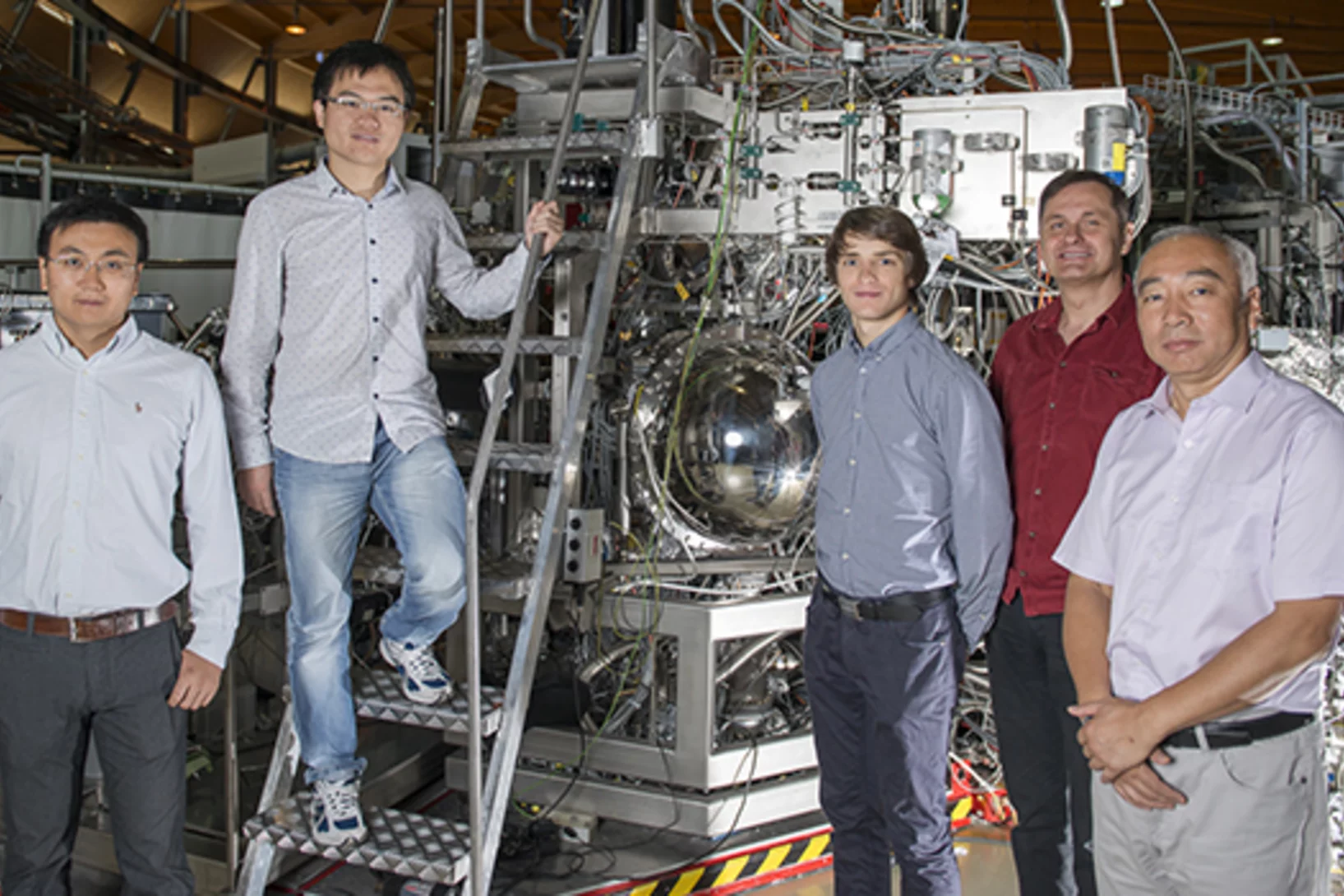

Cousin des Elektrons nach 86 Jahren gefunden

Physiker des Paul Scherrer Instituts PSI gemeinsam mit Kollegen aus China sowie von der ETH Zürich und der ETH Lausanne EPFL haben bei Versuchen an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ein Teilchen nachgewiesen, dessen Existenz bereits vor 86 Jahren vorausgesagt worden war. Es handelt sich um ein Mitglied der Teilchenfamilie, zu denen auch das Elektron, der Träger elektrischer Ströme, gehört. Anders als das Elektron hat das neue Teilchen aber keine Masse und es kommt nur in einer bestimmten Klasse von Materialien vor, die als Weyl-Halbmetalle bezeichnet werden.