SLS

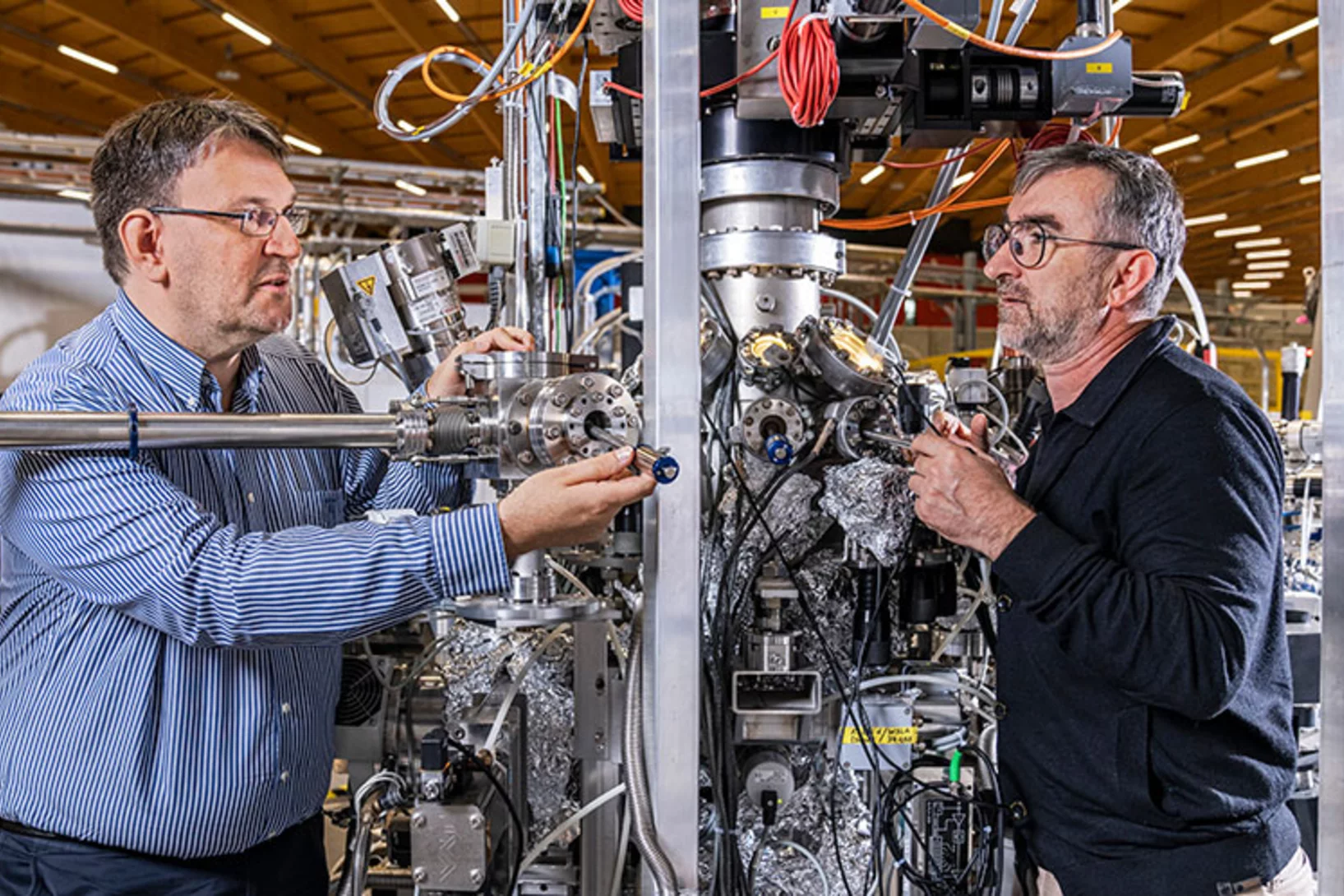

Ein elektronisches Material massschneidern

Forschende am PSI haben ein Material untersucht, das sich für zukünftige Anwendungen in der Datenspeicherung eignen könnte. Mit einem Trick haben sie die Kristallstruktur ihrer Probe gezielt verzerrt und dabei vermessen, wie dies die magnetischen und elektronischen Eigenschaften beeinflusst.

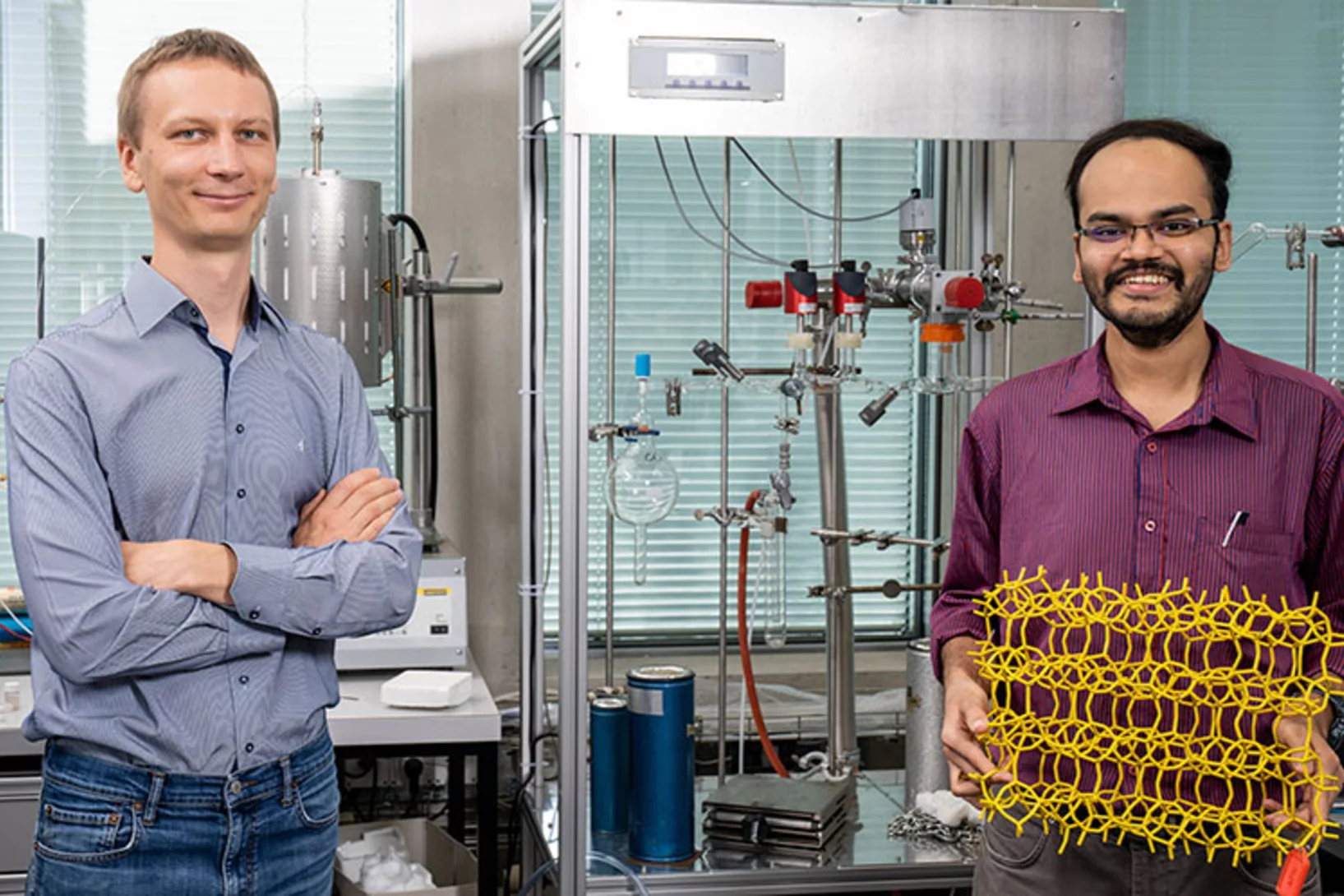

Bessere Katalysatoren für eine nachhaltige Bioökonomie

Zeolithe sind bereits heute unerlässliche Hilfsmittel in der chemischen Industrie – Forschende vom Paul Scherrer Institut PSI und von der ETH Zürich schlagen jetzt Wege vor, diese noch leistungsstärker zu machen.

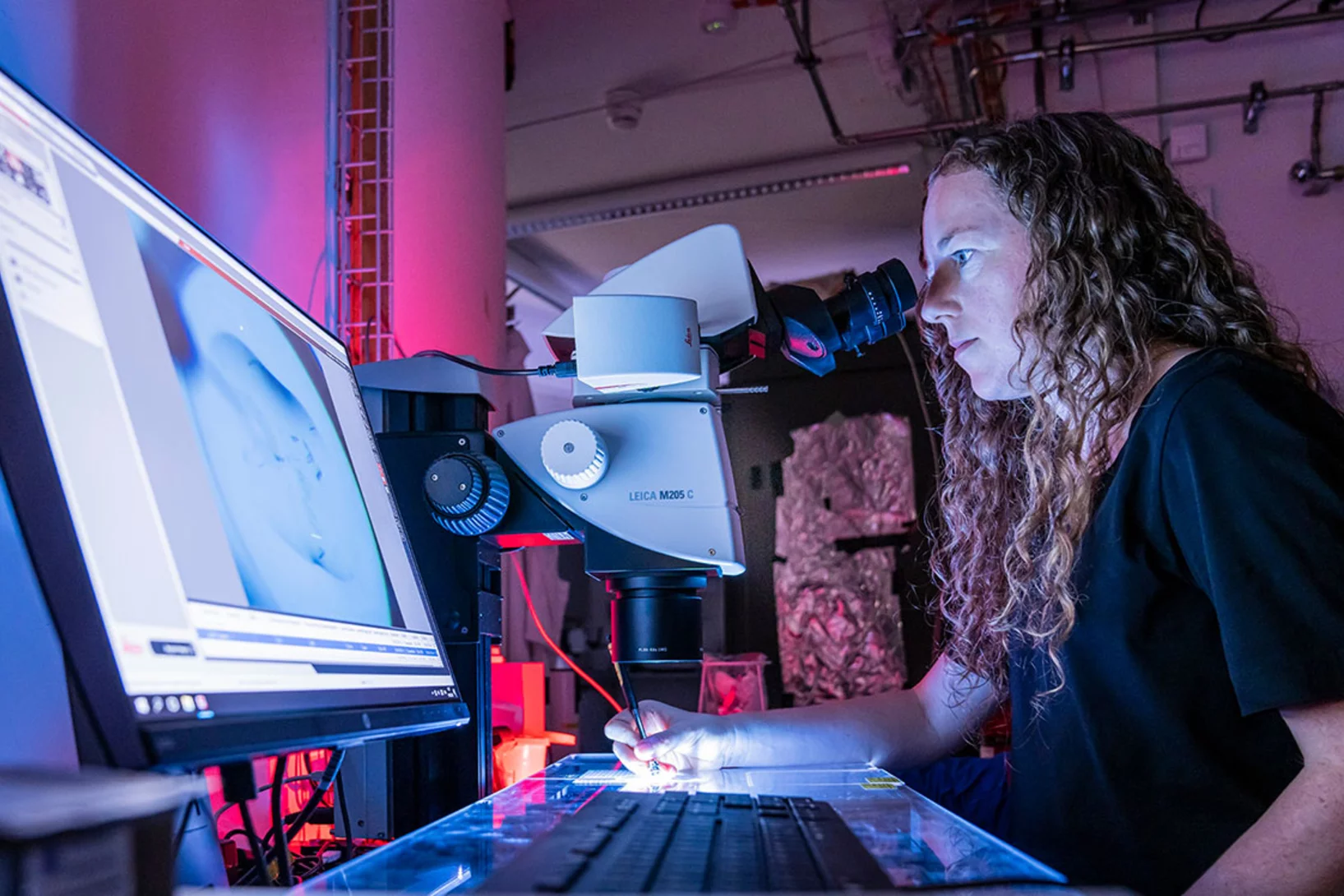

Eine Frage der Bindung

Am PSI screenen Forschende Molekülfragmente darauf, ob diese an wichtige Proteine des Coronavirus SARS-CoV-2 binden und dieses so möglicherweise lahmlegen können. Aus den vielen Einzelinformationen erhoffen sie sich eine Antwort darauf, wie ein wirkungsvolles Medikament aussehen kann.

«Wir machen die SLS zukunftsfähig»

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS soll ein Upgrade erhalten, um auch in den kommenden Jahrzehnten exzellente Forschung möglich zu machen. Hans Braun, Projektleiter SLS 2.0, spricht im Interview über das Vorhaben.

Covid-19-Forschung: Antivirale Strategie mit Doppelwirkung

Frankfurter Wissenschaftler identifizieren eine mögliche Schwachstelle des SARS-CoV-2-Virus. Einen Teil ihrer Messungen führten sie an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS am PSI durch. Die Forschungsergebnisse erscheinen diese Woche im Fachblatt Nature.

Auf der Suche nach dem Leuchtmaterial der Zukunft

Am Paul Scherrer Institut PSI haben Forschende Einblicke in ein vielversprechendes Material für organische Leuchtdioden (OLEDs) erhalten. Das neue Verständnis wird helfen, Leuchtmaterialien mit hoher Lichtausbeute zu entwickeln, die kostengünstig herzustellen sind.

«Die SLS ist derzeit europaweit etwas ganz Besonderes»

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS ist eine von nur wenigen Anlagen ihrer Art, die in Europa zu Pandemiezeiten noch in Betrieb ist. Mirjam van Daalen, Stabschefin des Forschungsbereichs Photonenforschung betont im Interview, wie wichtig gerade in diesen Tagen die internationale Zusammenarbeit ist.

Nanowelten in 3-D

Tomogramme aus dem Inneren von Fossilien, Hirnzellen oder Computerchips liefern neue Erkenntnisse über feinste Strukturen. Die 3-D-Bilder gelingen mithilfe der Röntgenstrahlen der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS dank eigens entwickelter Detektoren und raffinierter Computeralgorithmen.

Kurzfilm eines magnetischen Nanowirbels

Mit einer neu entwickelten Untersuchungsmethode konnten Forschende die magnetische Struktur im Inneren eines Materials mit Nanometer-Auflösung abbilden. Ihnen gelang ein kurzer «Film» aus sieben Bildern, der erstmalig in 3-D zeigt, wie sich winzige Wirbel der Magnetisierung tief im Inneren eines Materials verändern.

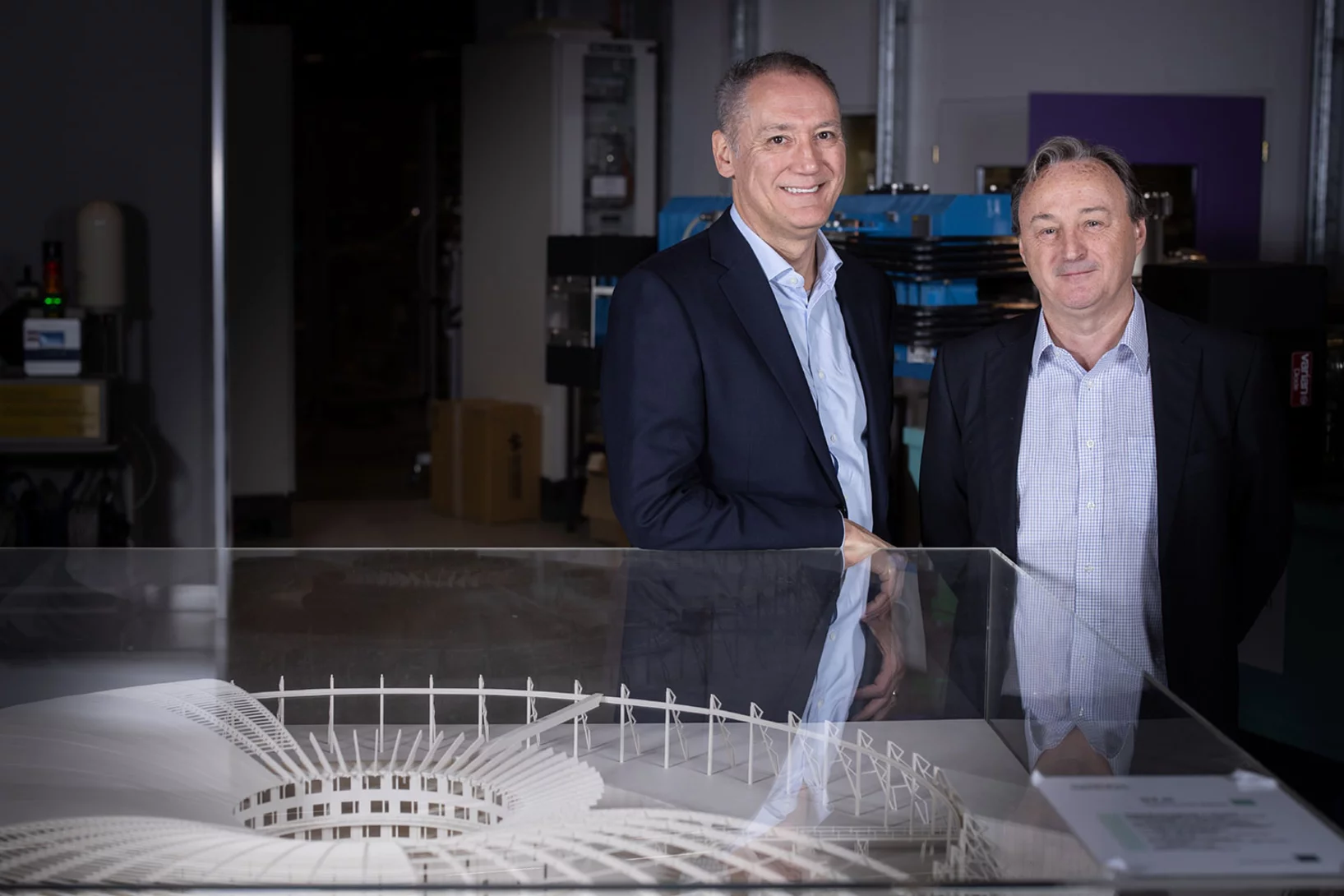

Mehr Magnete, weichere Kurven: das Upgrade der SLS

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS soll in den kommenden Jahren ein Upgrade bekommen: Die SLS 2.0. Der Umbau wird möglich durch neueste Techniken und wird eine Grossforschungsanlage schaffen, die für weitere Jahrzehnte den Bedürfnissen der Forschenden gerecht wird.