Das markante runde Gebäude der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS bekommt ein neues Dach: Im Zuge des Upgrades SLS 2.0 weicht die alte Teerpappe derzeit einer neuen Hülle aus Aluminiumprofilen mit integrierter Fotovoltaik.

Das Baugerüst umhüllt das erste Drittel des kreisrunden Gebäudes. Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass die Konstruktion aus Metallrohren sich zwar über das tief reichende Dach der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS wölbt, dieses jedoch nirgendwo berührt. Ein ausgeklügeltes Design mit Gegengewichten. Immer eine Handbreit Luft unter dem Gestänge. «So können wir ohne Unterbruch die gesamte Fläche erneuern», erklärt Markus Jörg, Abteilungsleiter Infrastruktur und Elektroinstallationen. Als die Suva dieses Baugerüst abgenommen habe, habe sie ihm das Prädikat «hervorragend» gegeben, fährt Jörg fort.

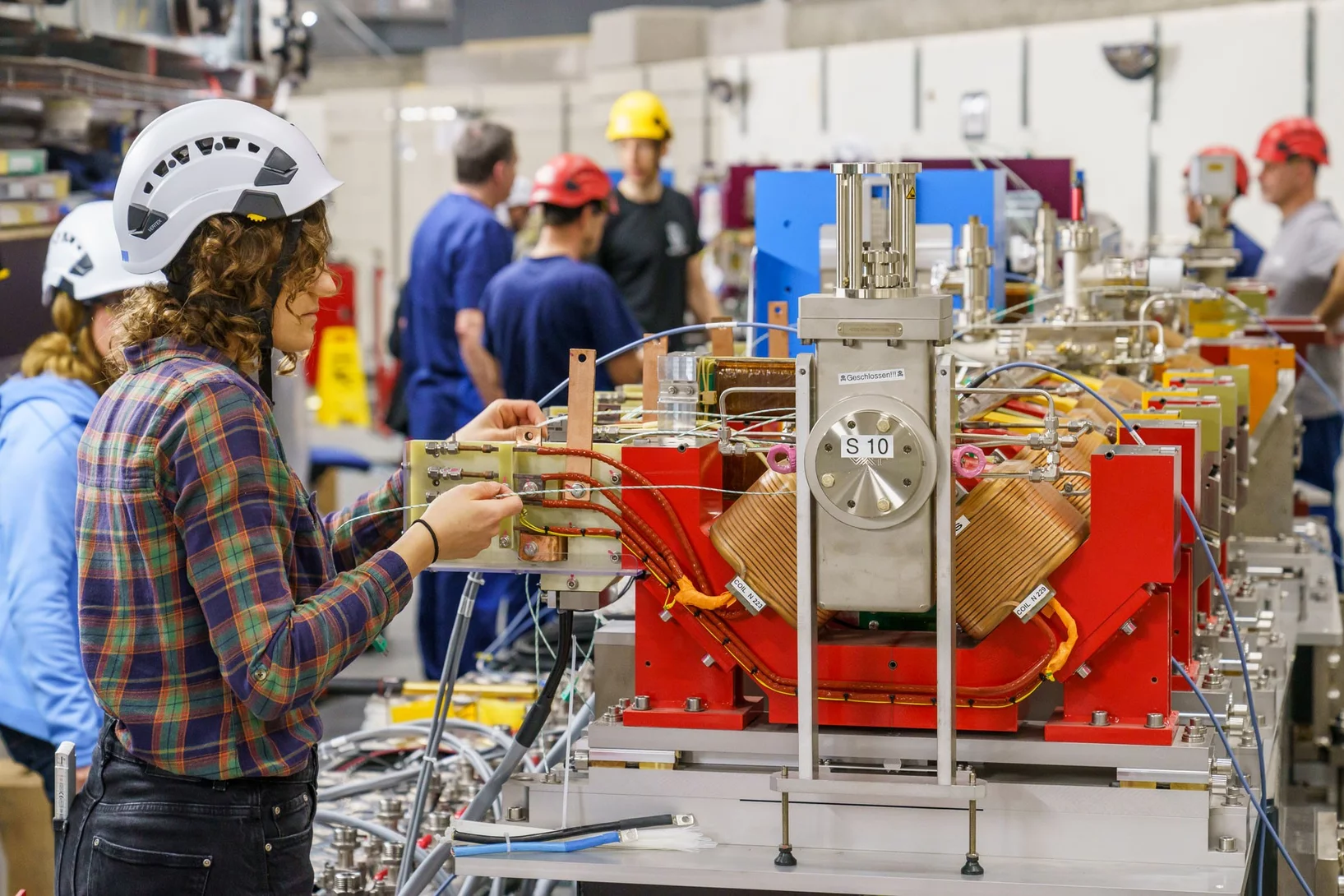

Die Bauarbeiten am Dach sind Teil des aktuell laufenden SLS-Upgrades. Unter dem Namen SLS 2.0 wird vor allem das Herzstück der gut 20 Jahre alten Grossforschungsanlage renoviert: Ein neuer Elektronenspeicherring wird die Intensität und die Bündelung der hier erzeugten Röntgenstrahlung um den Faktor 40 erhöhen. Dies wird neuartige Forschung und genauere wissenschaftliche Experimente ermöglichen als je zuvor. Seit Ende September 2023 pausiert die Forschung zugunsten dieses Umbaus. Und auch an der Gebäudehülle kann gearbeitet werden.

«Aufgang 3»

Es ist Mitte Mai 2024, satte Wolken drohen, doch solange es trocken ist, gehen die Arbeiten voran. Markus Jörg führt vom Eingang der SLS ein Stück um das Gebäude herum, bis ein Schild am Gerüst den «Aufgang 3» auszeichnet. Wie im Theater, aber hier wird kein Eintritt verlangt. Eine Metalltreppe führt nach oben, der Boden schwankt nur minimal, am Ende ist es ein kleiner Schritt über die Lücke zwischen Gerüst und Dach.

Mit der Konstruktion des Baugerüsts wurde Anfang Dezember 2023 begonnen, erklärt Markus Jörg, der Aufbau dauerte rund zwei Monate. Sobald es stand, wurde die alte Bedeckung auf den tieferen Bereichen des Dachs abgebaut. In drei Ringen laufen diese Seitenstücke rund um die SLS, leicht überlappend, weshalb Jörg von den Schuppen der SLS spricht, als sei das Gebäude ein grosser Fisch.

Die alte Bedeckung bestand aus Teerpappe, eine mit Bitumen getränkte Feuchtigkeitssperre. Sie gab der SLS ihr anthrazitgraues Äusseres, das mit den Jahren von Moos überwuchert wurde. Manche lobten das als Unterstatement, unter dem sich die Spitzenforschung der SLS tarnte.

Auf dem Hauptdach angekommen, oberhalb der Schuppen, zeigen sich nun die verschiedenen Schichten der Konstruktion. Auf dem ersten Drittel ist die Teerpappe bereits entfernt, die alte Dämmung, die sich darunter befand, geht ins Recycling; sie wird durch eine neue, 16 Zentimeter dicke Lage Glaswolle ersetzt. Die neue Dämmung liegt auf einer Abdichtungsfolie, der sogenannten Dampfsperre. Unter dieser wiederum befindet sich bereits das Holzgewölbe der SLS, das auch im Inneren des Gebäudes sichtbar ist. Beim Gang über das Dach spürt man, dass es weniger schwingt, sobald man auf einen der markanten Trägerbalken trifft.

Ein Fisch mit Igelstacheln

«Vorsicht vor den Abstandhaltern», mahnt Markus Jörg. Auf einem Grossteil der oberen Dachfläche ist noch keine neue Dämmung installiert, doch die schwarzen Abstandhalter aus langlebigem Kunststoff sind schon in regelmässigen Abständen festgeschraubt. Als habe die SLS nun Igelstacheln.

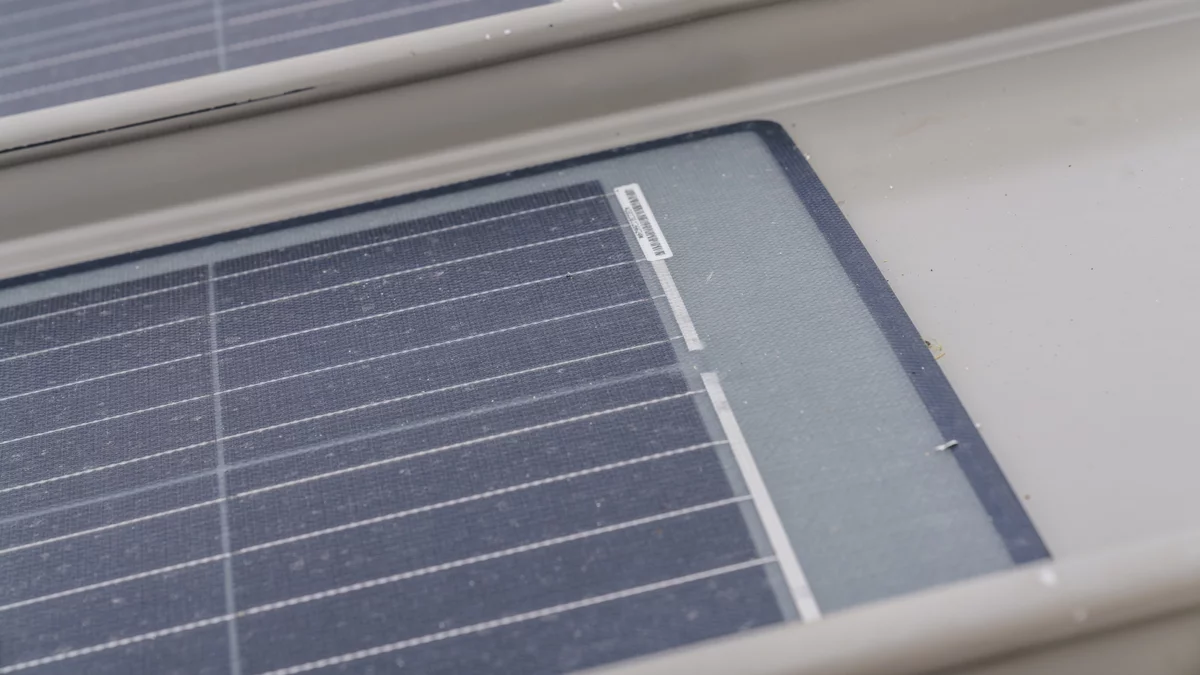

Auf diesen Abstandhaltern wird die letzte Schicht des neuen Dachs ruhen: Aluminiumprofile mit bereits aufgebrachten Solarmodulen. Die Profile sind Bleche, jedes mehrere Meter lang und zwischen 25 und 45 Zentimeter breit. Die genauen Dimensionen jedes Profils variieren, denn die Stücke sind perfekt an das gewölbte Dach der SLS angepasst. Seitlich werden die Profile ineinander gehakt und zusammengepresst, der Länge nach werden sie miteinander verschweisst, sodass am Ende alles Regendicht wird.

Insgesamt 17 600 Quadratmeter Dachfläche hat die SLS. 12 500 Quadratmeter das Hauptdach, dazu 5 100 Quadratmeter auf den Schuppen. Zwei Arten Aluminiumprofile werden ausgebracht: solche mit Solarmodulen – auf dem Hauptdach rundum sowie auf den Schuppen zur Südseite – und dort, wo die Sonne kaum hingelangt, solche ohne Solarmodule.

Bis zu 33 % Stromersparnis

Wenn die SLS ab 2025 ihren Betrieb wieder aufnimmt, wird sie trotz deutlich intensiverem Synchrotronlicht bis zu 33 % weniger Strom benötigen als zuvor. Der Hauptteil dieser Ersparnis geht auf das Konto der hochmodernen Permanentmagnete, die derzeit im Elektronenspeicherring eingebaut werden anstelle der vorherigen, stromfressenden Elektromagnete. Auch die neuen Halbleiterverstärker, die zur weiteren Beschleunigung der Elektronen die vorherigen Röhrenverstärker im Speicherring ersetzen, tragen zur Stromersparnis bei. Zugleich wird der gesamte Kühlprozess der Anlage optimiert und enthält künftig auch eine optimierte Wärmerückgewinnung mit einer Steigerung der Rückgewinnungsleistung um den Faktor 20. Und schliesslich senkt der Solarstrom, den das neue Dach liefert und der direkt in den Betrieb fliesst, den externen Energiebedarf des PSI.

Auf dem Rückweg über die Igelstacheln deutet Jörg noch auf eine ihrer Besonderheiten: Das obere Ende der Abstandshalter ist so gestaltet, dass die Aluminiumprofile sich darauf frei verschieben können. Das ist wichtig, weil sich das Material im Sommer erwärmt und dadurch ausdehnt. «Und einen gratis Blitzableiter haben wir jetzt auch: Aluminium leitet Strom», freut sich Jörg.

Über die Treppe von Aufgang 3 geht es zurück nach unten. Wenn jeweils ein Drittel des Dachs fertig ist, wird das gesamte Baugerüst im Uhrzeigersinn zum nächsten Drittel verschoben. Die Suva wird die Konstruktion also noch zwei weitere Male abnehmen. Für heute verabschiedet sich Markus Jörg. Als Leiter des Teilprojekts Infrastruktur und Logistik der SLS 2.0 ist sein Kalender zurzeit besonders voll.

Text: Paul Scherrer Institut PSI/Laura Hennemann

© Das PSI stellt Bild- und/oder Videomaterial für eine Berichterstattung über den Inhalt des obigen Textes in den Medien kostenfrei zur Verfügung. Eine Verwendung dieses Materials für andere Zwecke ist nicht gestattet. Dazu gehören auch die Übernahme des Bild- und Videomaterials in Datenbanken sowie ein Verkauf durch Dritte.

Kontakt

Markus Jörg

Abteilungsleiter Infrastruktur und Elektroinstallationen

Paul Scherrer Institut PSI

+41 56 310 50 08

markus.joerg@psi.ch

[Deutsch, Englisch]