Das am Paul Scherrer Institut PSI entwickelte Spot-Scanning-Verfahren in der Protonentherapie behandelt seit 1996 Patienten schonend und effizient.

Am 25.11.1996 wurde am Paul Scherrer Institut PSI der weltweit erste Krebspatient mit einem neuen Bestrahlungsverfahren behandelt: Mit der sogenannten Spot-Scanning-Technik für Protonenstrahlen. Bei dieser Technik rastert ein dünner Protonenstrahl Geschwülste im Körperinneren präzise ab und vernichtet sie so. Das Besondere: Der Strahl wirkt nur in der Tiefe, wo der Tumor sitzt; davor- und dahinterliegendes gesundes Gewebe wird geschont. Die von PSI-Forschenden entwickelte Methode war damals ein Durchbruch in der Strahlentherapie und wurde rasch zum Erfolgsprodukt: Heute ist das Spot-Scanning das Standardverfahren in der Protonentherapie, es wird weltweit in Dutzenden spezialisierter Zentren eingesetzt. Am Zentrum für Protonentherapie des PSI wurden bereits über 1200 Krebspatienten routinemässig damit behandelt.

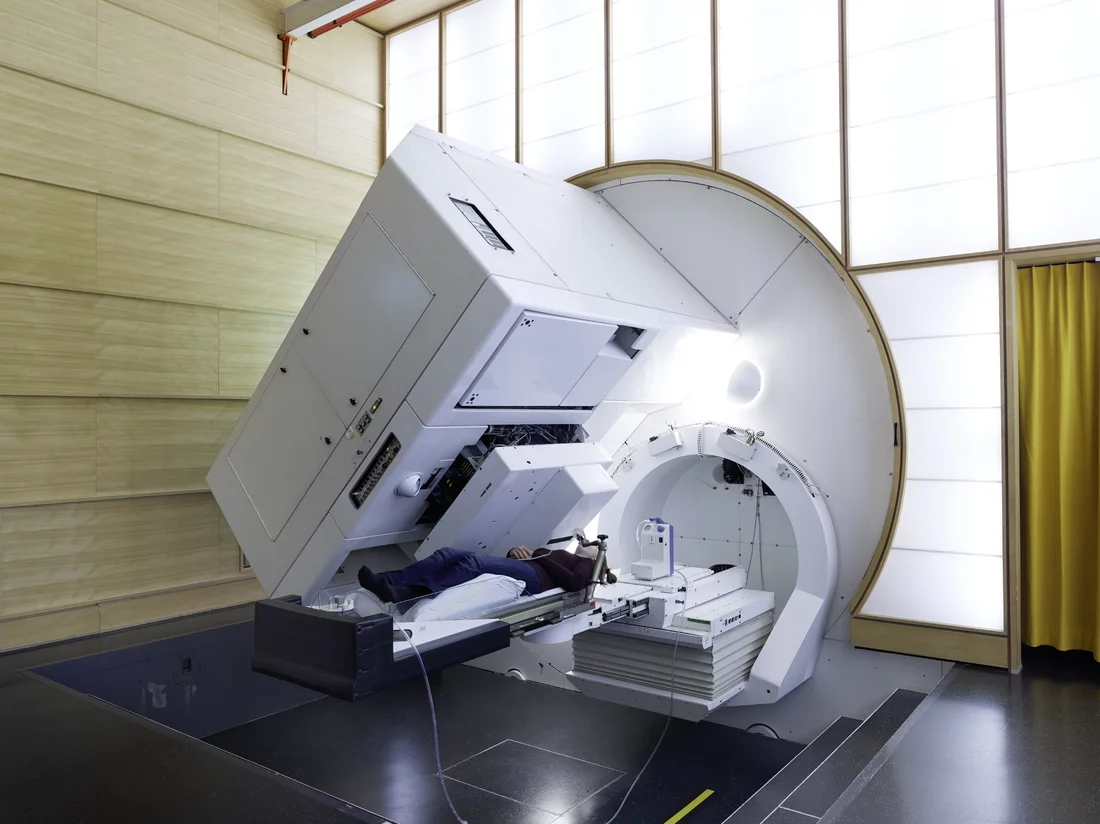

Vor zwanzig Jahren, am 25.11.1996, wurde am Paul Scherrer Institut PSI die damals ganz neue Technik des Spot-Scanning in der Protonentherapie weltweit zum ersten Mal an einem Patienten angewandt. Während es draussen bereits winterlich kalt war, lag ein 62-jähriger Mann aus dem Kanton Luzern auf der Liege im Behandlungsgerät Gantry 1 und erhielt als erster Mensch weltweit eine Protonenbestrahlung mit der Spot-Scanning-Technik. Sein bösartiger Hautkrebs konnte mit der neuen Methode zwar nicht behandelt und geheilt werden. Aber die Tochtergeschwülste, die der Tumor im Gehirn gebildet hatte, hörten auf zu wachsen. Und das ermöglichte dem Patienten noch mehrere Jahre in guter Lebensqualität.

Das Spot-Scanning war von den Forschenden des PSI entwickelt worden und so erfolgte auch die erste Patientenbehandlung an der institutseigenen Protonentherapieanlage. Das Zentrum für Protonentherapie ZPT des PSI ist bis heute die einzige Einrichtung in der Schweiz, an der Patienten mit bestimmten Krebserkrankungen mittels Protonenstrahlen behandelt werden können.

Bei der Protonentherapie tötet ein Protonenstrahl – also ein gebündelter Strahl schneller Protonen – die Tumorzellen ab, indem er in den Zellen die Erbsubstanz DNA zerstört. Gegenüber der klassischen Strahlentherapie mit Röntgenstrahlen hat die Protonentherapie einen entscheidenden Vorteil: Bei Protonen kann man genau festlegen, an welcher Stelle im Gewebe sie ihre zerstörende Wirkung entfalten sollen. Somit fällt es mit Protonen deutlich leichter, nur die Tumorzellen abzutöten und das um den Tumor herum liegende gesunde Gewebe zu schonen.

Grundsätzlich ist die Protonentherapie zur Behandlung von Krebspatienten viel älter als 20 Jahre. Mit Protonen wurden am PSI bereits 1984 Tumoren im Auge behandelt. Mit der Entwicklung der Spot-Scanning-Technik konnten dann Tumoren in tiefliegenden Körperregionen noch wirksamer mit Protonen behandelt werden. So hat sich seit dem Jahr 1996 die Zahl der weltweiten Behandlungszentren von damals zehn versechsfacht – mit steigender Tendenz.

„Dass vor zwanzig Jahren am PSI der erste Patient mit der Spot-Scanning-Technik behandelt wurde, war ein Meilenstein in der Geschichte der Strahlentherapie“, freut sich Damien Charles Weber, Chefarzt und Leiter des Zentrums für Protonentherapie ZPT am PSI, anlässlich des Jubiläums: „Die gesamte Entwicklungsarbeit für die Technik und die Behandlungsanlage bis hin zum ersten praktischen Einsatz ist hier am PSI gelaufen. Das war nur dank der Spezialkenntnisse der Mitarbeitenden in puncto Strahlenphysik möglich sowie mit der Infrastruktur für Protonenstrahlen am PSI.“

Schweizer Präzision für Krebstherapie

Zunächst brauchte man einen Beschleuniger, der den Protonenstrahl liefert. Das war 1996 das grosse Ringzyklotron, das am PSI damals und auch heute noch der Forschung dient. Doch seit über zehn Jahren hat das ZPT nun ein eigenes Gerät. Dieses Zyklotron beschleunigt die Protonen auf etwa zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit, mit der sie dann in ein drehbares Bestrahlungsgerät – die Gantry – hineinfliegen.

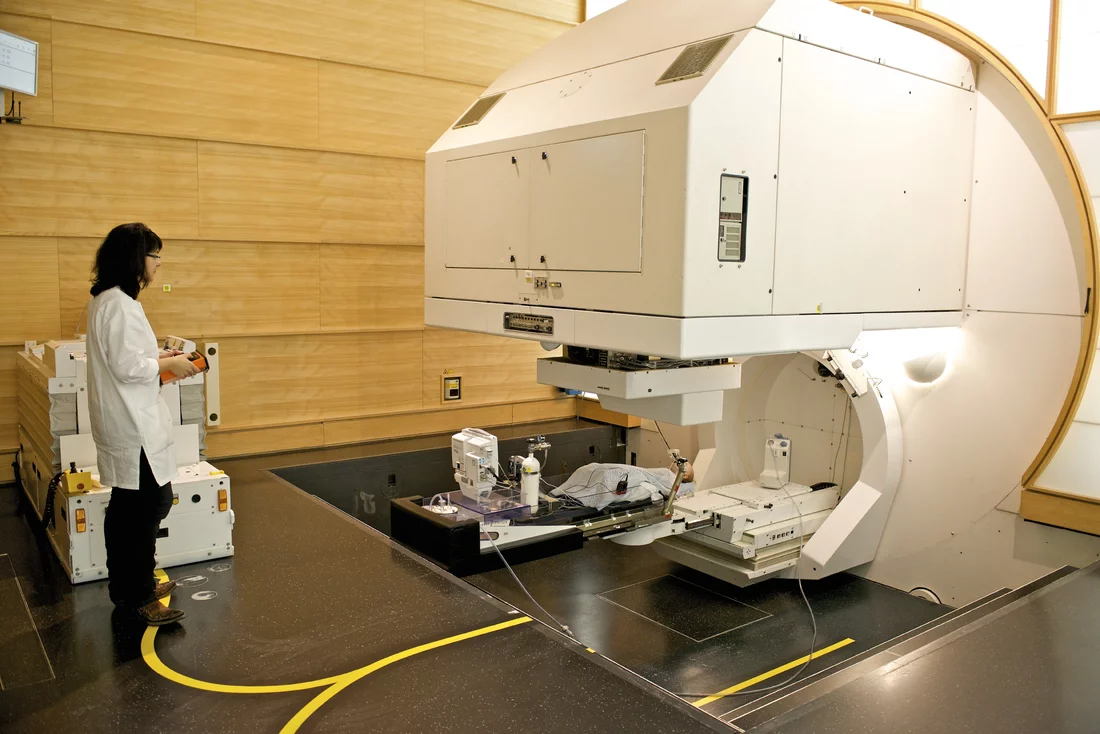

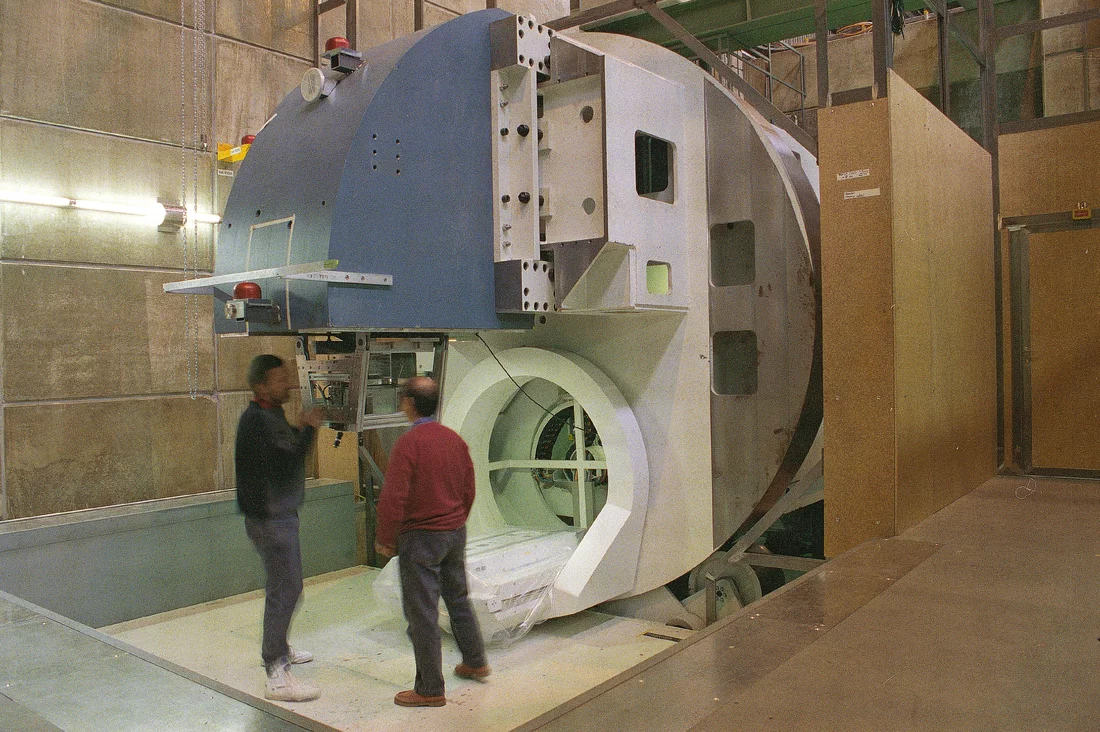

„Wer noch nie in seinem Leben eine Gantry gesehen hat, ist zunächst einmal sprachlos angesichts der Dimensionen des Geräts“, meint Weber und betont: „Obwohl unsere erste Gantry die Grösse eines Lastwagens hat, gilt sie als das kompakteste Gantry-Gerät der Welt und ist bis heute absolut zuverlässig. Sie arbeitet mit der Präzision einer Schweizer Uhr.“ Die Gantry 1 – so der Name des stählernen Kolosses – wurde komplett am PSI entworfen und mit Hilfe von Schweizer KMUs gebaut. Allen voran die Schär Engineering AG, eine damals noch kleine Firma aus dem Kanton Zürich, die sich inzwischen vollends auf die Herstellung von Systemen zur Protonentherapie spezialisiert hat. „Die Gantry 1 ist ein schönes Beispiel dafür, wie die hohen technischen Bedürfnisse des PSI auch die Schweizer Wirtschaft immer wieder herausfordern und voranbringen“, sagt Weber.

Besondere Vorteile für Kinder

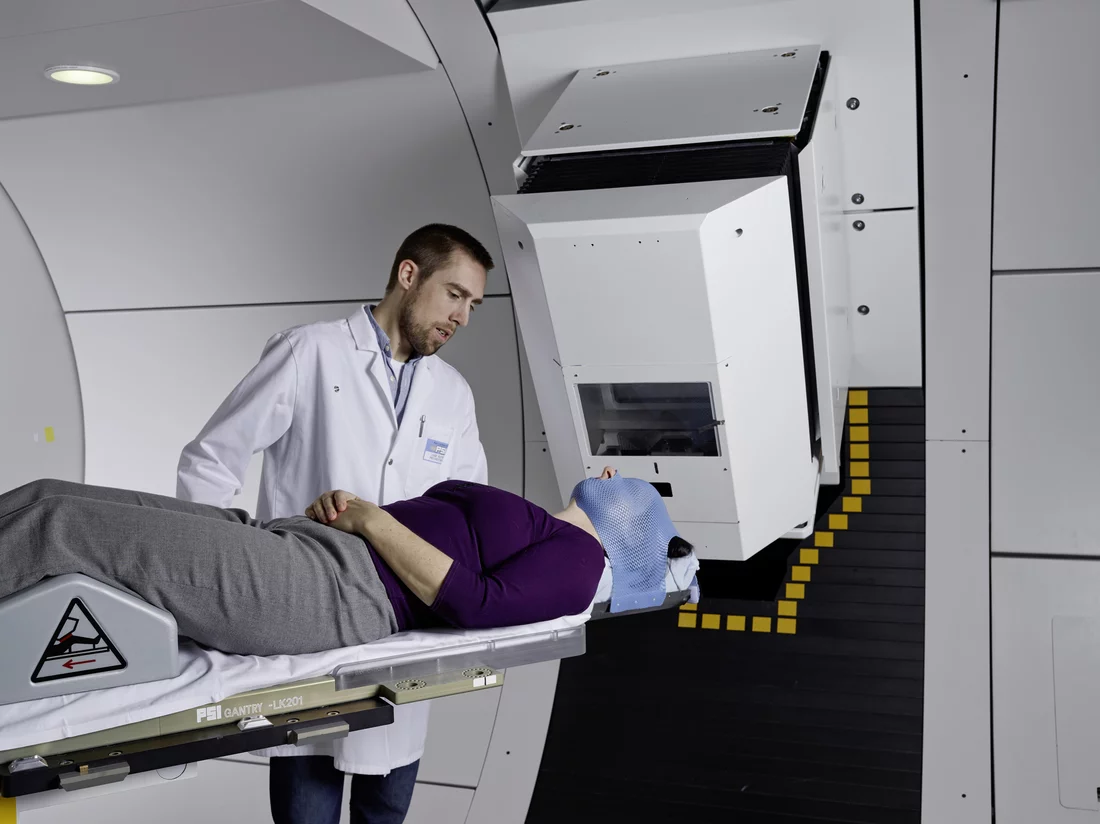

Bis heute wurden über 1100 Patienten an der Gantry 1 behandelt. Zudem gibt es seit 2013 bereits eine zweite Gantry am ZPT und eine dritte ist im Bau.

Am häufigsten behandeln Weber und sein Team Patienten mit Hirntumoren und Krebsarten im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Dabei liegt dem Arzt eine Patientengruppe ganz besonders am Herzen: „Unter den 1200 Krebspatienten, die wir schon mit der Spot-Scanning-Technik therapiert haben, waren 430 Kinder. Bei ihnen sollte man keine herkömmliche Bestrahlung einsetzen, das wäre ein zu hohes Risiko. Kinder vertragen nur eine viel kleinere Strahlungsdosis als Erwachsene, denn ihre Zellen wachsen und teilen sich noch, weshalb sie empfindlicher auf Strahlen reagieren und leichter Schaden nehmen.“

Malen mit Protonen

Gerade bei Kindern hat die Spot-Scanning-Technik grosse Vorteile, denn mit ihr kann man besonders genau behandeln. Bei diesem Verfahren werden die Protonen in Form eines dünnen Teilchenstrahls Schicht für Schicht auf den Tumor geschossen, wobei der Protonenstrahl den Tumor von hinten nach vorne Ebene für Ebene und Reihe für Reihe abrastert. Das ist so, als wollte man die dreidimensionale Form des Tumors mit lauter winzigen Punkten ausfüllen. Zuerst erreicht der Strahl die am tiefsten liegende Schicht des Tumors; wenn diese ausgefüllt ist, kommt die nächsthöherliegende Schicht dran und so weiter. Weber findet: „Es ist fast wie Malerei, bei der man zuerst den Untergrund zeichnet und dann immer mehr Schichten darüberlegt.“ Deshalb nennen einige Fachleute das Verfahren auch pencil beam scanning (pencil beam: engl. für Stiftstrahl). Am Ende einer Bestrahlung ist jeweils das ganze Volumen des Tumors von hinten bis vorn vom Strahl getroffen worden.

Um das zu erreichen, müssen die Protonen einerseits auf genau die richtige Stelle fokussiert werden und andererseits die richtige Energie haben, damit sie bis in die gewünschte Tiefe im Körper eindringen. Mit Hilfe von Magneten wird der Strahl so gebündelt, dass er den Tumor Punkt für Punkt mit einer Genauigkeit von 1,5 mm trifft. Die Feinjustierung erfolgt über ein Verschieben der Patientenliege. Um die richtige Eindringtiefe zu erreichen, muss die Energie des Protonenstrahls laufend angepasst werden. Ungebremst lädt der Protonenstrahl seine Energie in einer Tiefe von rund 40 Zentimetern unter der Körperoberfläche ab. Je weniger tiefliegend die zu bestrahlenden Tumorpartien sind, umso mehr muss die Protonenenergie verringert werden. Die Drosselung geschieht durch sogenannte Abschwächer (engl.: degrader oder range shifter plate) – Kunststoffplatten oder Graphitkeile, die im Strahlengang einen Teil der Protonenenergie abfangen.

Besonders für tiefliegende, unregelmässige Krebsarten hat sich die Protonenbestrahlung mittels Spot-Scanning als Bestrahlungsform bewährt. Da sich der Protonenstrahl hierbei hochpräzise einstellen lässt, können erstmals auch solche Tumoren sicher bestrahlt werden, die das Rückenmark, den Sehnerv oder wichtige Organe umwachsen. Doch Protonentherapie ist teuer und daher kein Standard. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nur bei einigen Krebsarten. Trotzdem glaubt Weber an das grosse Potenzial der Methode. „Wir haben gezeigt, dass Protonentherapie mit der Spot-Scanning-Technik bei verschiedenen Tumoren sicher und wirksam ist“, so der Arzt. In aktuellen Forschungsprojekten arbeitet er mit seinem Team daran, die Methode noch weiter zu verfeinern.

Text: Sabine Goldhahn

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2000 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 370 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL.

(Stand 05/2016)

Kontakt

Prof. Dr. med. Damien Charles Weber,Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie,

Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI, Schweiz

Telefon: +41 56 310 55 82 (Ulrike Kliebsch), E-Mail: ulrike.kliebsch@psi.ch

Weiterführende Informationen

A) Informationen zum Webartikel- Interview mit einer Patientin, die vor Kurzem am PSI behandelt worden ist.

- Webseite des Zentrums für Protonentherapie am PSI: https://www.psi.ch/protontherapy/

- Erläuterungen zum Spot-Scanning-Verfahren auf der Seite des Zentrums für Protonentherapie.

- Hintergrund 1: Zwei Sorten Strahlentherapie

- Hintergrund 2: Protonentherapie mittels passiver Streutechnik

- Hintergrund 3: Die Gantry 1

Strahlentherapie mit hochenergetischen Röntgenstrahlen ist seit Jahrzehnten eine wirksame Methode, um Krebs zu behandeln. Doch die herkömmlichen Strahlen vernichten nicht nur die Tumorzellen, sondern treffen und schädigen auf ihrem Weg durch den Körper auch gesundes Gewebe. Aus diesem Grund können viele Tumoren nicht mit einer so hohen Strahlendosis behandelt werden, wie eigentlich nötig. Deswegen setzen immer mehr Ärzte und Ärztinnen auf eine Bestrahlung mit Protonen, also positiv geladenen Teilchen.

Anders als die Röntgenstrahlen in der konventionellen Strahlentherapie haben Protonen eine genau begrenzte Eindringtiefe, in der sie ihre maximale Energie abgeben. Körpergewebe, das vorher vom Protonenstrahl durchdrungen wird, erleidet nahezu keinen Schaden, und das Gewebe hinter dem Tumor wird völlig verschont. Besonders vorteilhaft ist das Verfahren für die Behandlung von Tumoren, die wenig empfindlich auf Strahlung reagieren und daher nur mit einer hohen Strahlungsdosis effizient vernichtet werden können. Bei einer Protonenbestrahlung lässt sich diese hohe Dosis anwenden, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird. Ihre Wirkung entfalten die Protonen, indem sie die Erbsubstanz DNA in den Tumorzellen zerstören; dadurch können die Krebszellen nicht weiter wachsen und sich nicht mehr teilen und sterben schliesslich ab.

Hintergrund 2: Protonentherapie mittels passiver Streutechnik

Im Gegensatz zur Spot-Scanning-Technik werden bei der älteren Form der Protonentherapie, der passiven Streutechnik (passive scattering), die Protonen als ein dicker Strahl auf den gesamten Tumor geschossen. Dabei ist eine höhere Strahlendosis nötig, denn der Strahl muss so aufgefächert werden, dass er den ganzen Tumor in seiner grössten Ausdehnung erreicht. Bei jedem Patienten muss extra ein Kollimator (eine Art individuell angefertigte Lochblende aus Kupfer) in den Strahlengang geschoben werden, um den Protonenstrahl so zu formen, dass er der Grösse und dem Umriss des Tumors entspricht. Trotzdem gelangen noch viele Protonen in das umliegende gesunde Gewebe, denn die Lochblende bildet den Tumor in seinem grössten Querschnitt ab. Zudem können Neutronen freigesetzt werden, wenn der Protonenstrahl auf die Kupferblende trifft. Schnelle Neutronen schädigen ebenfalls das Gewebe. Deshalb wird die passive Streutechnik allenfalls noch für sehr kompakte, regelmässig geformte Tumoren verwendet, die nahe an der Körperoberfläche liegen. Die Spot-Scanning-Technik dagegen kommt heute bei etwa neunzig Prozent aller Protonentherapien weltweit zum Einsatz.

Hintergrund 3: Die Gantry 1

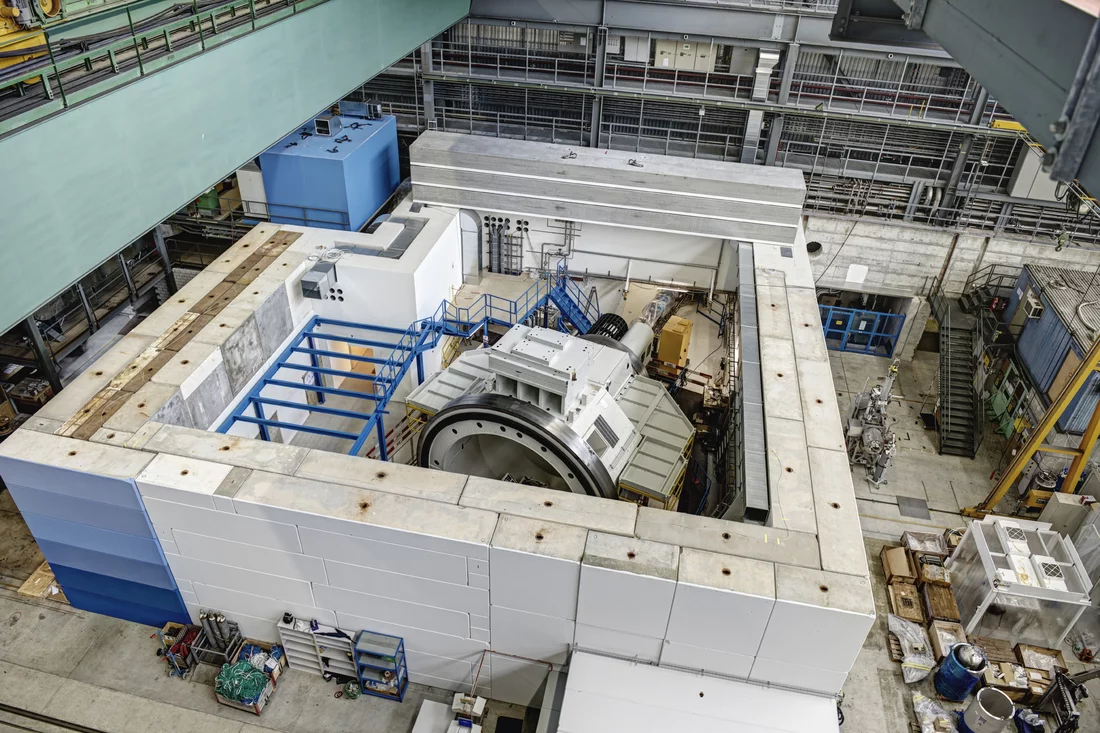

Die Gantry 1 ist die weltweit erste, mit der Spot-Scanning-Technik funktionierende Protonenbestrahlungsanlage und ist eine Eigenentwicklung des PSI. Ihre Abmessungen sind beeindruckend: Sie wiegt 110 Tonnen und hat einen Durchmesser von vier Metern. Der letzte Teil des Strahlweges, der von der Gantry getragen wird, ist neun Meter lang. Die Gantry ist deshalb so riesig, weil insgesamt dreizehn Magnete nötig sind, um den Protonenstrahl aus allen Richtungen genau auf den Tumor im Patienten zu lenken.

Ein Drittel des schweren Gerätes befindet sich unter der Erde. Im Behandlungsraum sieht sie aus wie ein überdimensioniertes Rad, das sich um seine Mittelachse drehen kann. Die Gantry 1 kann den Patienten aus jeder Richtung und in jedem Winkel bestrahlen. Eigens dafür kann sogar der Boden unter der Gantry abgesenkt werden.

Um die Energie des Protonenstrahls und damit seine Eindringtiefe zu verändern, verwendet die Gantry 1 vierzig Kunststoffplatten, die kurz vor der Austrittsöffnung des Strahls schlagartig in den Strahlweg geschoben werden. Der Patient hört das nur als kurzes Klacken.

B) Weitere Artikel zum Thema Protonentherapie

- Wie am Zentrum für Protonentherapie des PSI Kinder, die Krebs haben, mit der Protonentherapie behandelt werden, beschreibt der Artikel Grosse Hilfe für kleine Kinder.

- Einen Überblick über die Arbeit des Zentrums für Protonentherapie (ZPT) und die Entwicklung der Protonentherapie am PSI gibt der Artikel Mehrwert für Krebskranke.

- Protonentherapie am PSI hat mit der Bestrahlung von Augentumoren begonnen. Bis heute hat das PSI allein 6700 Patienten behandelt. Mehr darüber berichtet der Artikel Lichtblicke für Patienten.

- Für die Sicherheit und hohe Qualität der Protonentherapie am PSI sorgt ein ganzes Team an Spezialisten: Die Sicherheit im Griff.